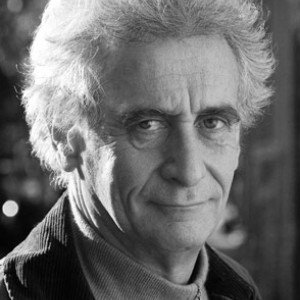

Serge Quadruppani

Serge Quadruppani – paru dans lundimatin#181, le 4 mars 2019 Appel à dons

Du point de vue qui nous intéresse, à savoir la critique anticapitaliste, le mouvement des gilets jaunes est un événement au sens fort : son surgissement a pris tout le monde, quidam ou spécialiste de la pensée, par surprise. On peut toujours en expliquer les causes factuelles- une histoire de taxe sur les carburants, lui dresser de manière plus ou moins convaincante une généalogie historique, enquêter et argumenter sur sa composition sociale, mais ce sera un travail d’interprétation a posteriori, et nul ne peut prétendre l’avoir prévu. Cet événement a un sens fort, donc, mais quel lequel ? Pour répondre, on s’efforcera d’abord de le replacer dans une temporalité plus longue, celle des luttes sociales dans le capitalisme français (et donc mondial) depuis 1968. [1]

Les gilets jaunes et la nécessité de reprendre le temps

Le macronisme est une tentative d’achèvement à marche forcée de la mise

aux normes ultra-libérales de la société française, dont la

thatchérisation a sans cesse été ralentie en France par le fantôme de

Mai 68. Ce mouvement d’insubordination de la société a eu, quoi que

racontent les pleureuses qui n’y voient qu’une ouverture de nouveaux

marchés de la consommation, quelques effets bénéfiques avec les accords

de Grenelle et le départ, un an plus tard de De Gaulle. Même si les

bénéfices concrets des accords ont été perdus par la suite, et si le

général a été remplacé par des politiciens aussi néfastes, on a conservé

la conscience, aussi bien du côté du peuple, que du côté des

gouvernants qu’en descendant dans la rue, on pouvait ébranler l’État et

contrer ses desseins.

Contre la loi Devaquet en 86, contre le CIP en 1994, contre la réforme des régimes spéciaux de retraite en 1995, contre l’accord CFDT-patronat sur la suppression des Assedic en 1997-98, contre le CPE en 2006 : de nombreux mouvements avaient entraîné une reculade des gouvernements successifs. Mais en 2008, le mouvement contre la réforme des retraites, en dépit de manifs massives et de blocages réunissant étudiants, précaires et ouvriers, s’est soldé par la défaite. Le « mai 68, c’est fini » de Sarkozy était censé acter l’évaporation du fantôme. Le renouveau de combativité manifesté dans la lutte contre la loi travail n’a pas empêché une défaite orchestrée avec les centrales syndicales. Seule la lutte de la Zad de Notre-Dame des Landes s’est soldée par une victoire (amère, certes, mais une victoire) : s’il n’y a pas d’aéroport aujourd’hui, il n’a échappé à personne que c’était grâce, d’une part à l’alliance d’opposants hétérogènes, et d’autre part à une confrontation directe et courageuse avec les forces de l’ordre. Si éloignés qu’ils soient des préoccupations immédiates des gilets jaunes, les différents épisodes de ce combat ont offert une leçon qui n’a pas été perdue.

Si, aujourd’hui, 40 ans après l’irruption du modèle

reagano-thatchérien, la contre-révolution néo-libérale n’est pas tout à

fait achevée, malgré l’adhésion fanatique de toute l’éditocratie et des

médias dominants, on le doit à ce « retard français », à cette

« gréviculture » qui fait que Macron intervient à un moment où la donne,

mondialement, a changé : après la crise de 2008 et ses séquelles, et

dans une époque de chaos géostratégique, il ne peut s’appuyer, à la

différence de Thatcher ni, sur des promesses d’actionnariat populaire,

ni espérer, autour de l’enlisement des opérations sub-sahariennes, un

élan patriotique comme celui de la guerre des Malouines. Même la lutte

antiterroriste ou contre l’antisémitisme ne fonctionnent comme vecteurs

d’union sacrée que de manière éphémère et seulement pour un segment

précis de population.

Saisir le sens de l’événement gilets jaunes implique de se dessaisir de

grilles d’analyse qui s’avéraient déjà depuis quelques décennies bien

incommodes pour saisir la réalité et qui sont ici tout à fait

inopérantes.

Pour moi, qui suis issu de cette famille, aller voir ce que racontaient sur ce mouvement les groupes et individus de l’ultragauche issue de la critique marxienne du léninisme, fut une expérience à la fois intéressante et déprimante : à quelques exceptions près (Temps Critiques, notamment), l’impression d’être en visite dans un Ehpad de la pensée dérangé dans ses habitudes. Tel qui a passé sa vie à recenser jusqu’à la moindre grève patagone pour prouver que dans le monde il n’y a qu’une classe en lutte, ne trouve à dire, après trois mois d’un mouvement étendu à toute la France, qui a durablement marqué la vie économique et sociale et qui a pour la première fois depuis la Commune porté le feu dans les beaux quartiers du pouvoir, qu’il ne s’est pas passé grand-chose. Tel autre a très tôt tranché : ça ce n’est pas le prolétariat, donc, il ne peut l’emporter contre le Capital – et de s’inventer une composition sociale du mouvement : ce serait « la classe de l’encadrement ». Tel autre groupe a décidé que ce mouvement ne pourrait être qu’une tentative de constituer un peuple en dialogue exclusif avec l’État, donc étranger à la seule voie pour l’émancipation universelle, l’autonomie ouvrière. Le fond de l’affaire étant la dérangeante composition sociale du mouvement, beaucoup trop composite.

Il faudra vous y faire, les copaines, nous sommes entrés dans l’ère des soulèvements impurs. Au lieu de regretter que ne s’affirme pas « la classe en tant que classe », vous auriez peut-être beaucoup à gagner à vous demander comment il se fait qu’il y ait tant d’ouvriers, et de plus en plus, sur les ronds-points et dans les manifs, et pourquoi ils ont choisi de se battre là plutôt que sur leur lieu de travail. Et continuer en vous demandant ce qu’est devenue cette notion de « lieu du travail » – et si par hasard, le trajet pour se rendre à l’usine n’en faisait pas partie. Pourquoi les ouvriers qui voient les établissements fermer du jour au lendemain suivant les fluctuations d’un capital en circulation accélérée ont-ils tendance à délaisser ce que vous appelez encore les « lieux de production », pour aller se battre ailleurs ? Peut-être parce que la « production » s’étend désormais à toute la société et qu’il est bien hasardeux de lui attribuer un « lieu » exclusif ?

Comprendre toutes les potentialités de ce bouillonnement impur nécessite aussi de prendre la juste mesure de la présence d’éléments nationalistes, racistes, antisémites au sein du mouvement. Sans les ignorer, ni les surestimer, il faut être conscients du danger réel qu’ils représentent pour l’avenir, celui d’un repli d’une partie de ses troupes sur des formes régressives, populistes-électoralistes. Car si les phénomènes répugnants, xénophobes et antisémites, sont restés isolés, très largement marginalisés par d’innombrables déclarations collectives antiracistes, si les groupes fascistes organisés n’ont jamais, aux dires mêmes de la DGSI, pris une position dominante, il est vrai que l’âme du mouvement, cette volonté de constitution d’un peuple qui dresserait l’immense majorité contre les mauvais gouvernants, est ambigüe. Qu’on ait beaucoup chanté la Marseillaise au début et qu’on la chante encore, suivant les occasions et les lieux (mais le mouvement a su aussi créer ses propres chants), peut se comprendre aisément. Comme disait un gilet jaune : « Quand on est face au flic, notre seule force c’est d’être ensemble et pour se sentir ensemble, on a besoin de chanter, et le seul chant que tout le monde connaît, c’est celui-là ». La référence à la Révolution française est bien la référence universelle. Mais quelle république ? La Marseillaise peut être le chant de la République Universelle à la Anarchasis Cloots que Temps Critiques appelle de ses vœux dans une affiche : la république de tous ceux qui veulent en être membres, quelle que soit leur nationalité. Elle peut aussi être ce qu’elle a beaucoup été dans l’histoire : le chant des bourreaux versant un sang impur. Le piège du RIC peut se refermer sur la question : « qui est citoyen ? ». Comme dit TL : « il faut aussi rappeler qu’il paraît difficile d’être sur un barrage ou un rond-point avec un « étranger » qui se bat contre l’injustice fiscale à côté de vous et de lui dire que le RIC ce n’est pas pour lui ! »

Ce genre d’involution ne peut être combattu que par l’approfondissement et la radicalisation des tendances les plus positives. C’est ici que s’avère féconde la confrontation à la dernière séquence de luttes (luttes de territoires contre les Grands Projets, lutte contre la loi travail avec ses cortèges de tête). Les gilets jaunes se distinguent de ces luttes en ce que, contrairement à elles, ils ne mettent en cause ni les modes de production de la richesse, ni la nature même des richesses, mais se battent presque exclusivement sur le terrain de leur répartition. Gilets jaunes, zadistes et réfractaires à la loi « Travaille ! » ont cependant en commun un point essentiel : le refus de l’exploitation. Comme le montre la lutte contre les Grands Projets et ses échanges (de slogans, de participants, d’imaginaire) avec les cortèges de tête, l’exploitation de l’homme par l’homme, l’exploitation de la femme par l’homme et l’exploitation de la nature procèdent de la même démarche. Elle consiste à dominer l’autre pour s’approprier ce qu’il-elle produit en ne lui laissant que de quoi survivre dans les normes fixées par le dominant. Ces normes ont été fabriquées par des siècles de batailles et d’arrachements : séparation nature-culture, sophistication de la domination masculine, imposition du temps de travail comme mesure de la valeur.

La socialité née sur les ronds-points, qui échappe au temps de

l’économie et aux rôles sociaux (notamment genrés), est déjà en

elle-même une piste pour combattre ces normes et elle favorise aussi les

échanges d’expérience qui permettent de dépasser l’opposition entre la

question de la fin du monde et celle des fins de mois. Pour que nous

ayons le temps d’avancer sur ces pistes là, il faut tenir bon sur les

points forts du mouvement : sa magnifique solidarité face à la

répression, et le refus obstiné de la représentation (malgré les

porte-paroles médiatiquement fabriqués). Plutôt que de céder à la

tentation du Grand Blabla national, du dialogue obligatoire avec les

autorités comme s’il allait de soi qu’on leur déléguait la tâche de

décider de tout à la fin, c’est à nous de continuer à avancer à notre

rythme. Continuer à prendre le temps. C’est le propre de

l’événement de nous obliger à repenser aussi bien nos outils de pensée

que nos priorités d’action et, d’une façon très générale, au niveau des

groupes comme de l’ensemble de la société, notre manière d’employer le temps.

[Photos : N.A.]

[1] Ce

texte servira de point de départ à une rencontre qui aura lieu à

l’initiative de Peuple et Culture jeudi 7 mars à Tulles à 20h30

Salle des Fêtes Latreille ; 10 impasse Latreille

Serge Quadruppani en attendant que la fureur prolétarienne balaie le vieux monde, publie des textes d’humeur, de voyages et de combat, autour de ses activités d’auteur et traducteur sur https://quadruppani.blogspot.fr

https://lundi.am/Les-gilets-jaunes-et-la-necessite-de-reprendre-le-temps

Commentaires récents