Les séries d’été de l’Humanité : Penser un monde nouveau. Pour lâ€â„¢économiste, cofondateur des Atterrés, la seule issue à la crise consiste à rompre de façon radicale avec le néolibéralisme et à ouvrir le débat sur un nouveau système de production.

Pour l’économiste, cofondateur des Atterrés, la seule issue à la crise consiste à rompre de façon radicale avec le néolibéralisme et à ouvrir le débat sur un nouveau système de production.

Pour l’économiste, cofondateur des Atterrés, la seule issue à la crise consiste à rompre de façon radicale avec le néolibéralisme et à ouvrir le débat sur un nouveau système de production.

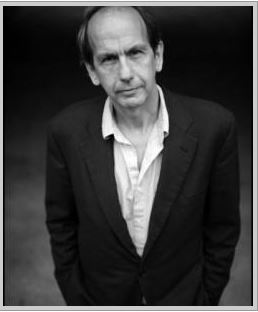

Discret, à soixante-trois ans, André Orléan est pourtant l’un des économistes hétérodoxes français les plus reconnus dans le monde. Diplômé de Polytechnique puis de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), il est aujourd’hui directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) et directeur de recherche au CNRS. De ses travaux sur la monnaie, il développe « l’unidisciplinarité » où « la monnaie est un rapport social », une institution avant d’être un instrument. En 1984, il écrit avec Michel Aglietta la Violence de la monnaie. Puis en 1999, il décrypte le capitalisme financier dans le Pouvoir de la finance. Deux ans plus tard, André Orléan sort de sa réserve, en appelant ses confrères à « l’humilité en économie ». Il rappelle que l’économie ne peut être une science dure tant la dimension collective des représentations y joue un rôle essentiel. En 2010, il fonde avec d’autres l’Association française d’économie politique (Afep) dont il devient président, afin de faire vivre et de « renforcer le pluralisme en économie ». « Atterré » par l’enfermement idéologique des dirigeants politiques en Europe, il coécrit un manifeste en mettant au débat 22 mesures alternatives pour « sortir de l’impasse ». Le livre est un véritable succès, traduit en plusieurs langues, il fait le tour de l’Europe. En 2011, il publie l’Empire de la valeur, aux éditions du Seuil, en invitant à « refonder l’économie ». En 2012, avec 120 économistes, il dénonce le pacte budgétaire européen. C.M.

Comment expliquer l’ahurissante défaillance des dirigeants politiques depuis le déclenchement de la crise en 2008 ?

André Orléan. Si vous en jugez par rapport aux intérêts du capital, on ne saurait parler de défaillance. Ce qui frappe, tout au contraire, c’est l’ampleur des politiques de soutien, monétaire et budgétaire, mises en place pour faire en sorte que les structures de base du capitalisme néolibéral soient maintenues malgré l’extrême violence de la crise financière 2007-2008. Le diagnostic s’inverse si l’on prend comme critère les intérêts du salariat, comme l’illustrent dramatiquement les records historiques que connaît actuellement la zone euro en matière de chômage. En la matière, l’action des gouvernements européens n’est pas à la hauteur des enjeux. Il faut en trouver la raison essentielle dans le fait que ces gouvernements n’ont d’autres boussoles intellectuelles que le modèle néolibéral qui leur commande de s’en remettre au capital privé, perçu désormais comme le seul acteur apte à produire des richesses véritables ; ce qu’on appelle aussi la politique de l’offre. Cette croyance condamne l’Europe à la stagnation.

Qu’appelez-vous « capitalisme néolibéral » ?

André Orléan. L’analyse économique de longue période montre que le capitalisme, invariant en ses rapports de production fondamentaux, prend cependant des formes variables selon les époques et les pays. À la fin des années 1970, nous avons assisté à la fin du capitalisme des Trente Glorieuses et à l’émergence d’un capitalisme fort différent, dérégulé, mondialisé et qui accorde un rôle central aux marchés financiers.

Vous expliquez que ces marchés sont intrinsèquement instables et que leurs comportements ne peuvent qu’engendrer des bulles…

André Orléan. Le capitalisme néolibéral fait jouer un rôle pivot à la concurrence mise en avant comme la clef de la prospérité et de la stabilité de l’économie. Elle est au cœur de la théorie économique : si le prix d’un produit s’accroît, alors les consommateurs diminueront leurs achats au profit d’un produit meilleur marché, en même temps que de nouveaux producteurs entreront sur ce marché pour bénéficier des prix élevés. Ces deux mécanismes, la baisse de la demande et la hausse de l’offre, pèseront à la baisse sur les prix. Au tournant des années 1970, il a été considéré qu’il en allait de même pour les marchés financiers : « Il faut déréguler la finance car la finance est apte à s’autoréguler comme le font les marchés de biens ordinaires. » Ce fut une véritable révolution intellectuelle car, jusqu’à cette date, les économistes regardaient avec une grande méfiance la spéculation financière dont ils avaient vu les effets dramatiques lors de la grande dépression. Dans mes travaux, j’ai tenté de montrer qu’il n’en était rien. Pour le dire en deux mots, ce qui intéresse le spéculateur financier, c’est justement la hausse des prix qui lui permet de faire des profits. En conséquence, sur ces marchés, la demande ne baisse pas quand le prix augmente. Au contraire, la demande peut s’accroître car les investisseurs voudront acheter les titres dont le prix monte car ils y voient la possibilité d’importantes plus-values futures. Pour cette raison, la hausse nourrit la hausse. Il y a là la source d’une instabilité intrinsèque que les économistes d’avant 2007 n’ont pas comprise.

Justement, votre livre appelle à refonder l’économie en l’appuyant sur les relations plutôt que sur le calcul des grandeurs. Que voulez-vous dire ?

André Orléan. À l’évidence, les économistes accordent une attention très grande aux grandeurs quantitatives. Pour s’en rendre compte, il n’y a qu’à lire les rapports que produisent périodiquement les grandes institutions comme le FMI, la FED et la BCE, ou les rubriques économiques des journaux. Les statistiques y occupent une place centrale. Cette approche, que je nomme « l’économie des grandeurs », est fort utile : elle est même indispensable, mais elle conduit à d’importantes erreurs si l’économiste perd de vue le contexte social et statistique qui entoure la production des chiffres et leur donne sens. La critique de Marx à l’encontre du « fétichisme de la marchandise » s’applique mutatis mutandis à ce fétichisme du nombre : si la marchandise « paraît au premier coup d’œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même », il en va de même pour le chiffre. Cependant cette apparence est trompeuse, et pour les analyser avec justesse l’une comme l’autre, il faut en revenir à la structure sous-jacente des rapports sociaux. En économie, ce qui est premier, ce sont les relations, les rapports de production ; et non pas les grandeurs. Il s’agit de substituer « l’économie des relations » à « l’économie des grandeurs ».

Pourquoi citer Marx en référence alors que vous le critiquez dans votre ouvrage ?

André Orléan. S’il est vrai que je critique Marx pour sa conception de la valeur, je ne m’en sens pas moins marxiste. L’analyse du rapport salarial que Marx propose dans le Capital constitue, à mes yeux, le paradigme même de cette économie des relations que j’essaie de diffuser. Mon désaccord est ailleurs. Il porte sur la manière dont Marx analyse le rapport marchand et la valeur. Rappelons que, pour Marx, les deux relations sociales au fondement du capitalisme sont le rapport marchand et le rapport salarial. Ces deux rapports de production, fort distincts par ailleurs, ont en commun de donner à voir la division du corps social, soit entre propriétaires des moyens de production et salariés, soit entre les producteurs indépendants eux-mêmes. Si, dans le cas du rapport salarial, cette division donne lieu chez Marx à des conflits bien réels, la lutte des classes, dans le cas du rapport marchand, rien de tel. Il semble que l’action de la valeur et des échanges suffise à elle seule à aplanir la division des producteurs et à assurer, ce faisant, l’intégrité de l’économie marchande. C’est là mon point de désaccord. Je propose de traiter le rapport marchand de la même manière que Marx traite le rapport salarial, en soulignant que l’économie marchande ne se stabilise que temporairement par le jeu de ses luttes internes. Sur quoi portent-elles ? Sur ce qui est vital à la survie de tous les producteurs : l’accès à la monnaie. Rappelons l’âpre combat aux États-Unis dans les années 1870 entre partisans de l’or et partisans de l’argent. Ces luttes monétaires échappent totalement à la pensée de Marx parce que, pour lui, l’or est l’équivalent général universel qui s’impose à tous. Dans le cadre théorique que je propose, une monnaie n’existe que si elle réussit à maîtriser les séditions monétaires qui ne manquent jamais de se faire entendre. C’est un processus tout à la fois économique, politique et social. Il me semble que cette conception de la monnaie enrichit notablement la théorie marxiste.

Quelle est alors votre analyse sur l’euro ?

André Orléan. La monnaie renvoie à la possibilité pour un groupe social de s’accorder sur une représentation commune de la valeur économique. Pour s’en faire une idée, il n’est que de penser aux symboles et formules présents sur les billets. Il s’agit d’en appeler à une autorité supérieure, investie de la confiance du corps social, par exemple « In God We Trust » aux États-Unis d’Amérique ou la reine Elizabeth au Royaume-Uni. En ce sens, la monnaie est toujours étroitement liée à la souveraineté. Si on examine l’euro sous cet angle, il vient immédiatement à l’esprit que l’euro est une monnaie incomplète. On y chercherait en vain le symbole d’une quelconque appartenance européenne qui n’existe pas. Toute la question de l’euro est dans cette absence de souveraineté. L’Union européenne n’est pas un corps politique ; elle est la réunion de 28 corps politiques distincts et séparés. Pour l’essentiel, elle repose sur une technocratie et non sur une politique. L’énigme consiste à comprendre comment, dans de telles conditions, il a pu paraître possible à cette technocratie de lier tous ces pays séparés par une monnaie unique. Cette question est complexe mais un élément de réponse se trouve dans la doctrine néolibérale en ce qu’elle croit que la monnaie est inutile parce que la concurrence à elle seule suffirait à produire une économie efficace. On a vu son absurdité en 2008-2010.

Comment vous situez-vous dans le débat sur la sortie de l’euro ?

André Orléan. La première chose qu’il faut dire est à quel point la technocratie européenne a failli en raison même de son libéralisme. Les forces concurrentielles, loin de produire une union harmonieuse, ont exacerbé les déséquilibres entre pays du Nord et du Sud comme elles ont accentué notre désindustrialisation. Par ailleurs, à force de s’en remettre au seul capital privé, on a négligé les grands projets communs seuls susceptibles d’apporter de la croissance en Europe. Enfin, le taux de change actuel de l’euro est pénalisant. Il faut avoir la lucidité de dire qu’aujourd’hui l’euro est un poids pour nombre de pays qui, comme la France, iraient bien mieux sans lui. Cependant, la sortie de l’euro a également des coûts qui peuvent s’avérer dirimants. Et puis, sans changement de politique, elle n’apporterait rien.

Face à cette crise de la science économique, n’y a-t-il pas une offensive pour tuer tout ce qui peut être hétérodoxe à la pensée dominante ?

André Orléan. On constate en économie, depuis une vingtaine d’années, une mise à l’écart de toutes les traditions de pensée qui ne sont pas le courant néoclassique, par exemple keynésienne, marxiste, autrichienne ou institutionnaliste. Cette dérive néfaste est due à un système international d’évaluation des chercheurs qui identifie l’excellence aux seules revues néoclassiques états-uniennes ! Le chercheur qui publie, par exemple, dans une revue post-keynésienne se trouve mécaniquement pénalisé. Cette situation pose problème car une vie démocratique véritable ne peut exister que si une pluralité de diagnostics et de solutions est offerte au débat civique. En 2010, l’Association française d’économie politique (Afep) s’est créée pour faire en sorte que ce pluralisme soit défendu dans les institutions d’enseignement et de recherche. Je suis très honoré d’en être le président.

C’est aussi le rôle des Économistes atterrés ?

André Orléan. Le déclic à l’origine des Économistes atterrés date de 2010, à savoir le retour des politiques de rigueur en Europe dans une conjoncture marquée par une croissance du chômage. Comment se pouvait-il que les gouvernements de la zone euro ignorent avec une telle naïveté ce qui fut la grande leçon d’économie du XXe siècle, la pensée de Keynes ? En période de récession, on ne diminue pas la dette publique en augmentant la pression fiscale. Malgré cet enseignement, on a assisté à un remake des années trente. Il nous a paru impossible que les économistes ne réagissent pas. C’est pourquoi Philippe Askenazy. Thomas Coutrot, Henri Sterdyniak et moi-même avons décidé de rédiger ce manifeste de façon à fédérer le plus grand nombre d’économistes, quelles que soient leurs convictions idéologiques.

Aujourd’hui les Économistes atterrés sont une organisation importante qui génère beaucoup de débats à travers toute la France et l’Europe, et travaille à la formulation de politiques alternatives. Grâce aux Atterrés, des économistes jusqu’alors inconnus ou mis à l’écart ont pu se faire connaître du grand public. Parce qu’elle a favorisé le pluralisme des débats, cette initiative me semble être un grand succès.

Est-il possible de dépasser le système capitaliste ?

André Orléan. Aujourd’hui comme hier, les méfaits de l’économie capitaliste sont visibles. Peut-être même encore plus visibles car, à côté de l’exploitation, des inégalités ou de l’instabilité financière s’ajoute désormais la destruction programmée de notre planète. Cependant, l’expérience dramatique du socialisme réel démontre que l’alternative proposée a pu être pire. La nationalisation des moyens de production n’a en rien supprimé l’exploitation ; elle a favorisé l’émergence d’une nouvelle classe dominante. L’idée marxienne d’un approfondissement des contradictions du capitalisme conduisant à son inéluctable dépassement et à la société sans classes demande à être révisée sérieusement. Le capitalisme n’est plus, pour l’instant, porteur d’un projet alternatif même s’il ne cesse de revendiquer de meilleures conditions de vie. On peut en mesurer le poids lors des élections, toutes gagnées sur des mots d’ordre de « gauche » du type : « contre la fracture sociale » (Chirac, 1995), « travailler plus pour gagner plus » (Sarkozy, 2007), « mon ennemi, c’est la finance » (Hollande, 2012). Face à cette persévérance, on ne peut qu’être abasourdi de voir avec quelle régularité, sans la moindre vergogne, les directions politiques trahissent leurs promesses, une fois au pouvoir. Voilà les origines de la maladie politique française !

Commentaires récents