● Culture● Idées

Domaine public

1) Introduction : La République retranchée d’Emmanuel Macron

Lors des moments de crise, alors que l’ancien meurt et que le nouveau n’est pas encore né, nous cherchons dans le passé des images qui puissent nous servir de boussole alors que nous nous retrouvons dans les couloirs les plus étroits et les plus inquiétants du labyrinthe. Encore une fois.

Il y a souvent la tentation de comparer notre époque à celle qui a précédé l’arrivée au pouvoir du nazisme. C’est compréhensible. Et c’est légitime.

Mais ce qui m’a frappé, depuis la première présidence de Macron et le mouvement des Gilets Jaunes, ce sont les spectres de la IIIe République, des Versaillais et de leur démon Adolphe Thiers. Pourquoi ? Tout d’abord, parce que le petit président lui-même a déclaré en 2018 :

« Versailles, c’est là où la République s’était retranchée quand elle était menacée. »

Retranche-moi, bébé. Ensuite, à cause des propos de Christophe Barbier en 2019 :

« Il y a vraiment une filiation directe entre Emmanuel Macron et Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui revient en 1870 pour installer et conforter la République. En massacrant les communards, il sauve la République. »

Massacre-moi, bébé. Encore une fois.

La République comme outil de domination illimitée de la bourgeoisie n’a pas connu de plus grand ennemi en France que la Commune. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Lors des cent-cinquante ans de la Commune, en 2021, c’est l’historien et éditeur récemment décédé Pierre Nora, de l’Académie française, qui se faisait le relais du roman national le plus crasse en disant sur France Inter : « Commémorer Napoléon, oui, la Commune, non. »

« La polémique aujourd’hui sur Napoléon est ridicule, dit notre espèce de savantasse. Il a eu une telle dimension tellement historique. Il a eu sur l’Europe une conséquence si positive (plusieurs millions de morts, on le rappelle). Il a apporté la révolution dans les pays qu’il a conquis (non, il a apporté la soumission à l’État centralisé, relis Simone Weil). » Mais la Commune, dit-il, je cite, je cite toujours : « n’a pas apporté grand-chose. »

Pas apporté grand-chose ? Très bien. C’est ce qu’on va voir. Encore une fois. Pour la dernière fois.

La Commune n’a duré que soixante-douze jours. « Pas grand-chose » donc, comme dit l’historien à la dimension tellement, tellement, tellement quelque chose.

Mas ces soixante-douze jours ont répondu à soixante-dix ans d’oppression politique : du début du premier empire à la fin du second, en passant par la restauration, la monarchie de Juillet et la deuxième république. Et peut-être à soixante-dix fois soixante-dix ans.

« La Commune de Paris, écrira Arthur Arnould qui en fut dans son Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, fut PLUS et AUTRE CHOSE qu’un soulèvement. Elle ne fut pas seulement une révolution de plus, elle fut une révolution nouvelle. La Commune de Paris exprimait, personnifiait la première application du principe anti-gouvernemental. »

Et la Commune reviendra. Elle ne nous lâchera pas. Comme l’écrivait Louise Michel qui est et reste l’une de nos plus extraordinaires instructrices :

« Nous reviendrons, foule sans nombre

Nous viendrons par tous les chemins

Spectres vengeurs sortant de l’ombre

Nous viendrons, nous serrant les mains »

Ils viendront et reviendront, tant que l’Empire n’aura pas pris fin.

Domaine public

2) Jeunesse de Louise Michel

Louise Michel naît le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte, en Haute-Marne. Elle meurt le 9 janvier 1905 à Marseille. Elle est la fille naturelle de la servante du château de Vroncourt, Marianne Michel, et d’un père inconnu. Le père inconnu est peut-être le fils du châtelain, peut-être le châtelain lui-même. Cela n’est pas certain.

La jeune Louise écrit de la poésie. Elle en écrira toute sa vie, mais aussi des contes, des romans, et on peut dire qu’elle sera une poétesse intégrale. Une poétesse de la pensée, de la vie et de l’action. Elle correspond avec Victor Hugo, à qui elle écrit à la fois parce qu’il est « généreux et grand au milieu de tant de caractères hideux » et parce qu’elle le considère comme « plus qu’un frère, car nous n’avons qu’une âme. » Elle lui écrit des vers où s’exprime son exaltation profonde pour le poète :

« Dieu lui donna l’empire au-dessus des grands rois

Et l’armant de son luth, mit le ciel dans sa voix

(…) Ainsi, poète, je te vois

Au-dessus de nous tous notre maître suprême

Ainsi je crois en toi comme au seigneur lui-même »

Dans d’autres vers, c’est son propre destin que Louise Michel interroge :

« Dites-moi qui je suis, ma vie et mes penchants !

Si j’ai des cheveux noirs ou bien des cheveux blancs

Si je préférerais et l’ombre et le mystère

Au bûcher triomphal de Jeanne la guerrière ! »

Après la mort du châtelain, Louise et sa mère doivent quitter Vroncourt. Louise Michel obtient le brevet permettant d’exercer la profession d’enseignante. Mais quand elle s’installe à Paris en 1855, ce n’est pas seulement pour enseigner. C’est avec la décision d’en finir avec l’Empire. Elle croit qu’elle va tuer Napoléon III, qu’elle appelle le « César de Décembre ». Elle a la vision d’une main qui lui tend un poignard. C’est une vision d’enfance, comme celle d’un navire voguant dans l’Océan :

« Tout enfant, un navire éblouissait mon rêve ;

Il voguait, je ne sais sur quelle vaste mer,

À pleines voiles, seul vers l’horizon sans grève ;

Il semble que c’était hier

Un autre songe encore a troublé mon enfance :

Une main pâle et froide, en de profondes nuits,

Me tendait un poignard, et le sombre silence

Disait : les destins sont écrits »

Louise Michel ne croit plus en Dieu. Mais elle croit toujours en Victor Hugo. Elle lui écrit :

« Ne croyant ni au diable ni à Dieu, je crois en vous. »

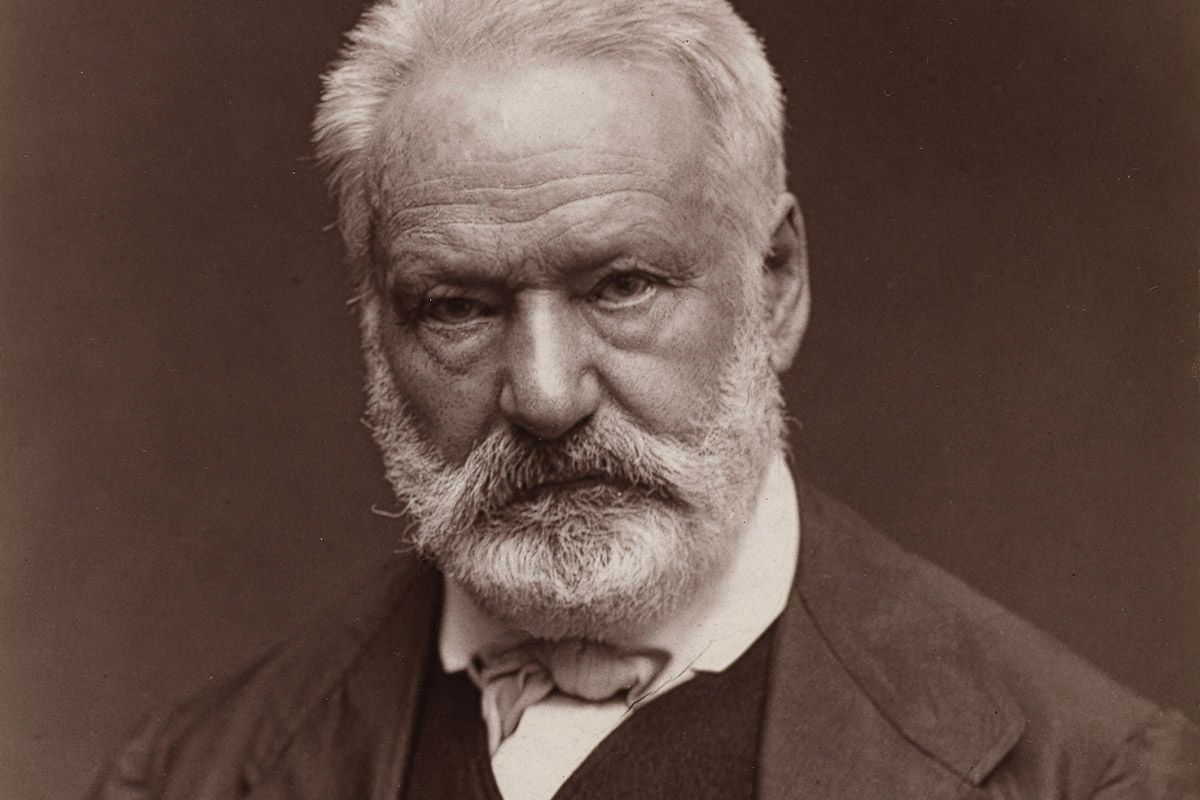

3) Victor Hugo

Pourquoi spécialement Victor Hugo ? Eh bien, parce que Victor Hugo n’est pas seulement une superstar de la poésie. Plus le siècle avance, plus Victor est à gauche, et plus la gauche est à Hugo.

Il avait très mal commencé. Né en 1802, ambitieux comme un pou, écrivant à 14 ans « Je veux être Chateaubriand ou rien », il se lance avec une revue ultraroyaliste en 1819, Le Conservateur littéraire, et reçoit une pension de Louis XVIII. Il devient, comme dira Théophile Gautier, le général de la grande-armée des romantiques, une star du théâtre, riche à crever, couvert de maîtresses, carrément élu à l’Académie française en 1841 alors qu’il n’a même pas 40 ans. Il résumera ainsi son évolution :

« 1818, royaliste ; 1824, royaliste libéral ; 1827, libéral ; 1828, libéral socialiste ; 1830, libéral, socialiste et démocrate ; 1849, libéral, socialiste, démocrate et républicain. »

Et après, ça ne va pas s’arranger. Pourquoi ? Je pense qu’il y a surtout les souffrances vécues par Hugo, et la façon dont celles-ci vont sculpter sa sensibilité. Tout commence à changer pour Victor à partir du 4 septembre 1843, et la noyade accidentelle de sa fille Léopoldine et de son mari à Villequier. Hugo était dans les Pyrénées avec sa maîtresse Juliette Drouet et il apprend ce drame par les journaux. À partir de cette date et jusqu’à son exil en 1851, pendant une décennie, Victor Hugo, qui était à la limite de la graphomanie, ne peut presque plus écrire. Mais il fait de la politique. De façon à la fois bourgeoise et sociale, mais de plus en plus sociale.

Il devient pair de France en 1845. Il réclame la diminution du temps de travail des enfants. Il soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 mais, dès 1849, il s’oppose aux mesures conservatrices, défend l’instruction obligatoire et la liberté de la presse. Il prononce un discours où il affirme qu’on peut « détruire la misère » :

« Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli. »

Alors que ses amis deviennent de plus en plus réactionnaires, il l’est de moins en moins. Et lors du coup d’État du 2 décembre 1851, il part en exil. Un exil qui durera vingt ans. D’abord à Bruxelles. Il commence par l’écriture du récit des événements du 2 décembre, Histoire d’un crime, puis un pamphlet, Napoléon le petit.

Contraint de quitter le territoire belge, il part à Jersey, une île anglo-normande entre la France et l’Angleterre. À Jersey, du 11 septembre 1853 jusqu’à l’été 1855, Hugo et sa famille font une découverte étonnante. Celle du spiritisme. Ils font tourner les tables et recueillent les oracles. Qui apparaît par les Tables tournantes ? Moïse, Galilée, Jésus, Rousseau, Shakespeare, Caïn, l’Ânesse de Balaam, le Lion d’Androclès et même Napoléon III, dédoublé, qui intervient pour se critiquer lui-même. Les tables vont influencer sa vision. Elle devient cosmique. Sa poésie va tutoyer celles de Blake, de Novalis, de Nerval. Il va écrire son plus beau poème : « Ce que dit la Bouche d’ombre », publié dans Les Contemplations en 1856.

« Les grains de sable rois, les brins d’herbe empereurs,

Tous les hideux orgueils et toutes les fureurs,

Se brisent ; la douceur saisit le plus farouche ;

Le chat lèche l’oiseau, l’oiseau baise la mouche ;

Le vautour dit dans l’ombre au passereau : Pardon !

Une caresse sort du houx et du chardon ;

Tous les rugissements se fondent en prières ;

On entend s’accuser de leurs forfaits les pierres ;

Tous ces sombres cachots qu’on appelle les fleurs

Tressaillent ; le rocher se met à fondre en pleurs ;

Des bras se lèvent hors de la tombe dormante ;

Le vent gémit, la nuit se plaint, l’eau se lamente,

Et, sous l’œil attendri qui regarde d’en haut,

Tout l’abîme n’est plus qu’un immense sanglot. »

Victor Hugo devient plus mystique à mesure qu’il devient plus révolutionnaire. Louise Michel, moins. Ou plutôt : sa mystique se transforme. Elle devient celle de la Révolution.

« Je cherchais, écrira Louise Michel, émue par des rêves étranges : ainsi l’aiguille cherche le nord, affolée, dans les cyclones. Le Nord, c’était la Révolution. (…) Ma vie, au pas de charge, s’en alla dans les Marseillaises de la fin de l’Empire. »

Louise Michel est révolutionnaire sur plusieurs plans à la fois : le plan social, le plan politique, mais aussi la condition des femmes, l’inégalité homme-femme :

« Si l’égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. »

Et puis la condition animale :

« Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu’il me souvienne l’horreur des tortures infligées aux bêtes (…) Quelle pitié que la bête ! »

Louise Michel voit la chaîne des dominations et des soumissions :

« Plus l’homme est féroce avec les bêtes, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. »

Louise Michel peut voir tout ça à la fois, parce que :

« Tout se tient, tous les crimes de la force »

Louise Michel écrit toujours des poèmes. En 1861, elle écrit une ode à Saint-Just :

« Ombre d’un citoyen, Saint-Just, je te salue !

Viens, frère, parle-moi : l’heure est-elle venue ? »

Dans d’autres vers, elle s’identifie à une Gauloise sous le joug de l’Empire :

« C’était le temps où tout esclave

Se levait contre les Césars

Le temps où la Gaule était brave

Et rassemblait ses fils épars

(…) Vous qui vous armez, pourquoi vivre ?

L’amour est plus fort que la mort

Ne faut-il pas qu’on se délivre ?

Heureux ceux que marque le sort ! »

En 1870, elle est prête pour la Commune insurrectionnelle de Paris.

4) Paris à la fin du second Empire

Qu’est-ce qui a fait la Commune ? Depuis 1789, le peuple de Paris n’a pas cessé de se révolter. La prise de la Bastille, les Trois Glorieuses, la révolution de 1848. Il a également subi des répressions violentes, comme lors des journées de juin 1848 ou après le coup d’État du 2 décembre 1851.

Depuis 1851, la capitale est privée de ses droits municipaux et elle est gouvernée, non par un Maire, mais par des préfets. Mais surtout les transformations menées à partir de 1859 par l’un de ses préfets, le baron Haussmann, ont redessiné la ville et lui dont donné cette forme autoritaire et uniformisée que nous lui connaissons aujourd’hui. Avec ses alignements de façades sur des grands boulevards rectilignes. Ce sont des travaux d’un coût de 2,5 milliards de francs. Une somme inédite jusqu’alors. Tous les témoins de l’époque soulignent à quel point les habitants ne s’y sentent plus chez eux. C’est que le but du baron de l’Enfer n’est pas de faire de Paris un endroit agréable à vivre mais de rendre impossible un nouveau 1848. D’où ces larges avenues, longues et droites, si bien adaptées à la répression des soulèvements. La guerre sociale menée par Haussmann est efficace. Les loyers augmentent à 300%. L’augmentation du prix des loyers repousse les pauvres dans les faubourgs, Belleville ou Ménilmontant, tandis que les arrondissements de l’Ouest, et surtout du Centre, lieu habituel des insurrections, abritent désormais les plus fortunés. La terre d’élection des révolutions est supposée devenir impraticable.

À la fin du second empire, comme à la veille de 1789, les salaires sont inférieurs au coût de la vie. Des grèves éclatent dans les grandes usines. Eugène Varlin, ouvrier-relieur et membre de l’Internationale, comparaît le 12 novembre 1868 devant le tribunal impérial.

« Si devant la loi, dit alors Varlin, nous sommes, vous des juges et nous des accusés, devant les principes, nous sommes deux partis. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu’elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et dans l’ignorance. »

La guerre que Napoléon III déclare à la Prusse de Bismarck le 19 juillet 1870 finit de le décrédibiliser et infléchira sa postérité qui le tiendra pour un pauvre type. Le César de décembre, par ruse face aux soulèvements populaires, ou simplement par bêtise, a lancé une guerre contre la Prusse comme on lance un produit sur le marché. Il dit que la guerre contre la Prusse sera vite gagnée. Trop pas. Elle va être vite perdue. Les défaites s’enchaînent, l’armée est écrasée à Sedan entre le 1er et le 2 septembre et Napoléon III fait prisonnier. En compagnie de quatre-vingt mille soldats. Quasiment toute son armée.

Les conséquences ne se font pas attendre. Le 4 septembre 1870, après une journée d’émeutes, l’Empire tombe de lui-même, sans opposer de résistance. On proclame la République, la troisième, mais c’est un ramassis de mollusques qui s’installe, dont on comprend qu’il est là pour éviter à tout prix la montée en puissance des rouges. Les classes populaires se trouvent une fois de plus frustrées des bénéfices de leur insurrection.

En compagnie du journaliste révolutionnaire Charles Delescluze, Arthur Arnould voit s’installer à l’Hôtel-de-Ville les zombies du gouvernement provisoire. Arnould a 38 ans, Delescluze, 62. Ce dernier a précédemment participé aux insurrections de 1830 et de 1848. Il a dénoncé les responsables des massacres de juin et a été condamné pour ça et emprisonné successivement à Sainte-Pélagie, Belle-Île, Corte, Cayenne. Delescluze regarde les gueules du nouveau pouvoir et dit à Arnould :

« Nous sommes perdus ! »

En effet. Paris est assiégée par les Prussiens dès le 19 septembre. Pour faire face au siège, le gouvernement de la Défense nationale élargit le recrutement de la Garde nationale, la milice citoyenne apparue lors de la Révolution française, initialement bourgeoise, en l’ouvrant aux classes populaires, leur attribuant une solde quotidienne minimale de 1F50 ainsi qu’une aide alimentaire. Et non seulement les Parisiens se défendent eux-mêmes contre les occupants à travers la Garde nationale mais ils font construire des canons par souscription.

Paris est isolée mais livre une résistance acharnée malgré les bombardements, la famine et le froid. Parce que, non seulement Paris n’est pas ravitaillée, c’est aussi le pire hiver du monde. Dix degrés au-dessous de zéro. Le charbon de bois est rationné à raison d’un décalitre par ménage et les lieux publics cessent d’être éclairés au gaz à partir de sept heures du soir. On y mange du rat et de la souris pendant que les plus riches se font des gueuletons avec les zèbres et les éléphants du Jardin des Plantes. Les grands-bourgeois appellent cela de la « viande de fantaisie ». Vomir.

C’est l’hiver où meurt à Paris à l’âge de 24 ans, sans doute d’une des multiples maladies qui ravagent alors la capitale (variole, fièvre typhoïde, scarlatine), le poète le plus mystérieux de l’époque, né à Montevideo et qui attendra longtemps avant d’être découvert : Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont. L’auteur des Chants de Maldoror, un livre qui infusera lentement mais sûrement la psyché collective.

« L’œuvre échappe à une glose raisonnable » écrit à son sujet Leon Pierre-Quint.

Tu m’étonnes. Dans Les Chants de Maldoror, Lautréamont décrit Dieu comme un cannibale assis sur un trône d’excréments, recouvert de draps non lavés d’hôpital, tenant à la main le tronc pourri d’un homme mort et le portant à sa bouche. Dans un autre chapitre, Dieu est retrouvé ivre avachi dans un fossé. Un hérisson lui enfonce ses pointes dans le dos. Un pivert et une chouette lui enfoncent leur bec dans le ventre. « Ça pour toi ! » Un âne lui donne un coup de pied sur la tempe et un crapaud lance un jet de bave sur son front. « Ça pour toi ! » (Coucou Angela ! coucou Marie !) Un homme enfin, chie sur son visage.

« Alors, le Dieu souverain, réveillé, enfin, par toutes ces insultes mesquines, écrit Lautréamont, se releva comme il put ; en chancelant, alla s’asseoir sur une pierre, les bras pendants, comme les deux testicules du poitrinaire ; et jeta un regard vitreux, sans flamme, sur la nature entière, qui lui appartenait. »

À plusieurs reprises, le narrateur des Chants médite sur les propriétés du pou :

« Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d’œil, malgré sa taille (…) L’éléphant se laisse caresser. Le pou, non. (…) Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin, et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s’est vu. »

Et dans un bordel installé dans un couvent de nonnes, il rencontre un cheveu de Dieu qui lui raconte le passage de ce dernier dans le bordel, qui s’y est abandonné à la luxure et a écorché un adolescent. Alors que le narrateur s’éloigne, un pou sort subitement de derrière un promontoire et lui demande :

« Que penses-tu de cela. »

Les Parisiens, toujours assiégés, apprennent la signature de l’armistice le 28 janvier, tout comme le fait que l’Empire allemand annexe l’Alsace et la Lorraine et impose à la France 5 milliards de francs de dédommagement. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l’époque, les impôts lèvent un peu plus d’1 milliard par an. Cet armistice est d’autant plus insupportable aux Parisiens qu’ils pensent que la victoire était possible. Ils se sentent trahis. Arnould se souvient encore de Delescluze lui disant pour la première fois des mots qu’il allait répéter tout le long de la Commune :

« Si la Révolution succombe encore une fois, je ne lui survivrai pas. »

Dans la foulée, le gouvernement provisoire lance des élections législatives, et celles-ci font apparaître une très forte proportion de monarchistes, quelques bonapartistes et un paquet de militaires. Les Français ont voté comme des cons. Encore une fois.

Thiers devient chef du pouvoir exécutif de la République française. Adolphe Thiers, l’homme qui avait ordonné le massacre de la rue Transnonain en 1834 alors qu’il était ministre de Louis-Philippe. Et de la répression des Canuts, à Lyon. Cela, on ne l’a pas oublié. Maintenant que Napoléon III est out, c’est Thiers que Louise Michel voudrait poignarder. Ou qu’elle s’imagine appelée à poignarder.

Le fossé grandit entre le peuple de Paris et les dirigeants, à tel point que Thiers veut, selon ses propres termes, « réduire Paris ». Ce sera une succession de provocations dans ce sens. Le 1er mars, l’armée allemande défile dans Paris, humiliation symbolique. Le 9 mars, on interdit les six principaux journaux républicains. Le 10 mars, l’assemblée transfère son siège de Paris à Versailles. Le gouvernement supprime la solde journalière accordée aux gardes nationaux. Enfin, à la demande d’un banquier, pour ne pas changer, un certain M. Rouland de la Banque de France, Versailles met fin au moratoire sur les effets du siège sur le commerce, exigeant les échéances prorogées depuis la guerre, plongeant dans la faillite des milliers d’artisans et de commerçants.

Paris doit se soumettre ou crever. Pour ça, Thiers sait qu’il doit désarmer les Parisiens qui ont encore leurs trois-cents canons installés sur les hauteurs de la ville. Et parce que ce n’est pas seulement un assassin mais un pauvre mec, le cheveu de Dieu préféré de Barbier adresse aux Parisiens une proclamation, « aussi filandreuse dans la forme, dira Arnould, que brutale et mensongère dans le fond. » Je vais citer. Je ne vais même pas commenter. Ça se passe de commentaires.

« Depuis quelques temps, des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, qui ne sont plus dans nos murs, se sont constitués les maîtres d’une partie de la ville (…) Ces hommes affichent la prétention de vous défendre contre les Prussiens qui n’ont fait que paraître dans vos murs braquant les canons qui, s’ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-même. Le gouvernement institué par la nation tout entière, aurait déjà pu reprendre ses canons dérobés à l’État, et qui en ce moment ne menacent que vous. Cet avertissement donné, vous nous approuverez de recourir à la force. »

Pour mesurer le contraste entre Thiers et les futurs membres de la Commune, voici quelques extraits d’un manifeste adressé aux montmartrois :

« Aujourd’hui, citoyens, vous êtes en présence de deux programmes. Le premier, celui des royalistes de Versailles conduits par la chouannerie légitimiste et dominés par des généraux du coup d’État et des agents bonapartistes (…) c’est l’esclavage à perpétuité ; c’est l’avilissement de tout ce qui est peuple ; c’est l’étouffement de l’intelligence et de la justice (…) L’autre programme, citoyens, c’est celui pour lequel vous avez fait trois révolutions. C’est la revendication des droits de l’homme, c’est le peuple maître de ses destinées ; c’est la justice et le droit de vivre en travaillant ; c’est le sceptre des tyrans brisé sous le marteau de l’ouvrier ; c’est l’intelligence punissant la ruse et la sottise. »

Le 17 mars, Thiers envoie la troupe du général Lecomte, quatre mille hommes, s’emparer des canons de Montmartre. Le peuple parisien s’interpose. Les femmes les premières, se cramponnant aux canons. Devant leur insoumission, Lecomte ordonne de tirer dans le tas, mais ses soldats refusent d’obtempérer. Ils se sentent solidaires des Parisiens. Même scénario dans les autres quartiers. Le général Lecomte est capturé et tué le lendemain. Fusillé, semble-t-il, par ses propres soldats.

Thiers file alors se planquer à Versailles, suivi de cent mille parisiens fortunés. Mais juste avant ça, il a fait arrêter quelqu’un qui n’avait rien fait. Qui se contentait d’être. Qui alors se reposait chez un ami. Un certain Auguste Blanqui. À cette époque, Louise Michel, comme beaucoup de ceux qui feront la Commune, et comme beaucoup de ceux qui ont fait auparavant les journées de juin 1848, est blanquiste. C’est-à-dire révolutionnaire républicaine et socialiste. Blanqui est un nom que l’on connaît mais dont on a presque oublié l’histoire. Pourtant, s’il y a eu une grande figure d’insurgé au XIXe siècle, c’est bien Blanqui.

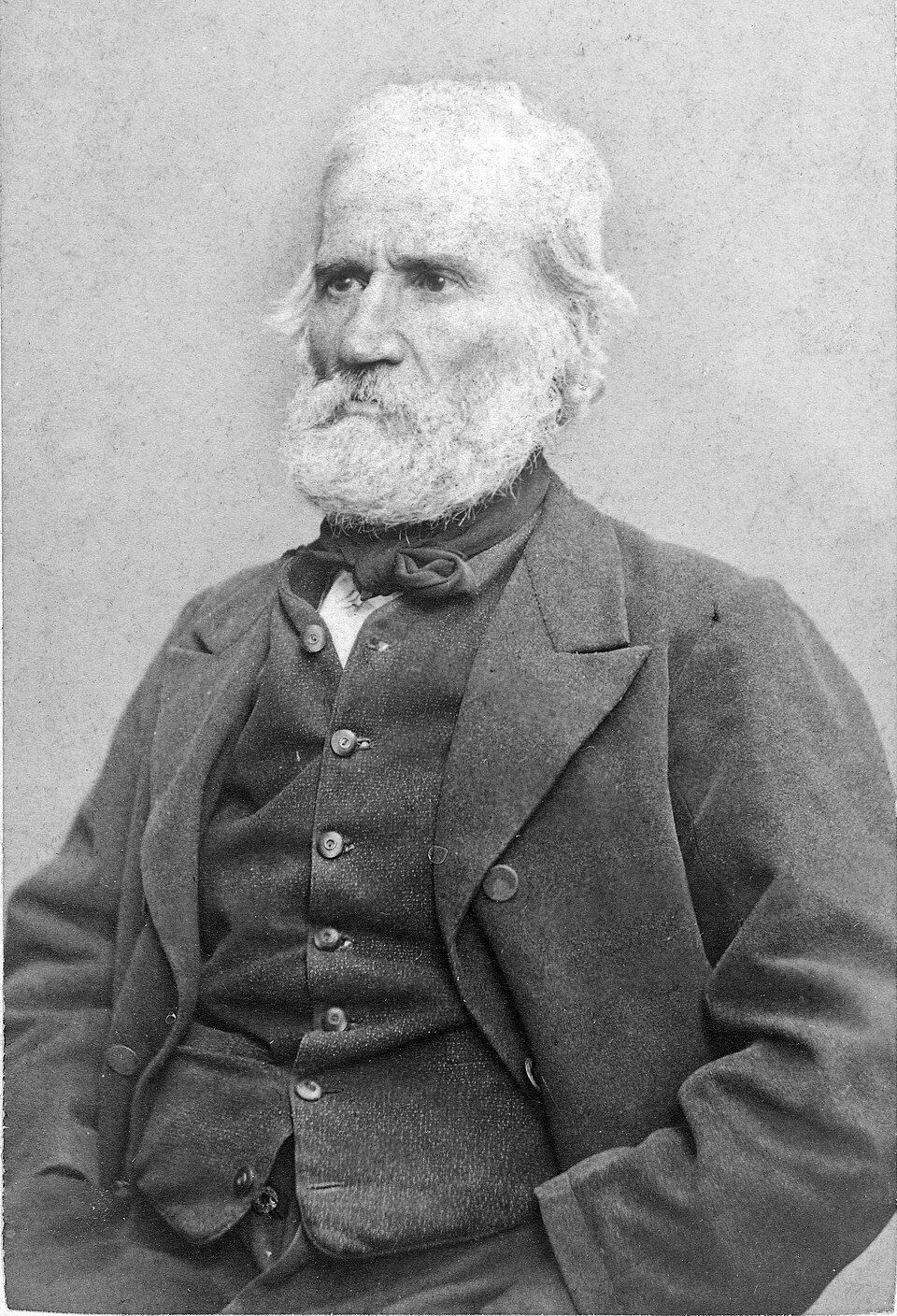

5) Auguste Blanqui

Qui était-il ? Auguste Blanqui est né en 1805. Il a participé à la révolution de 1830. Puis il a rencontré Buonarroti, un ancien membre de La Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf. Après quoi Blanqui n’a cessé lui-même de conspirer et de fomenter des insurrections. Il se retrouve en prison dès 1831.

Lors de son procès pour insurrection en 1832, alors que le président lui demande sa profession, Blanqui répond :

« Prolétaire. »

« Ce n’est pas là une profession » dit le Président.

« Comment, ce n’est pas une profession ! réplique Blanqui. C’est la profession de trente millions de Français qui vivent de leur travail et qui sont privés de droits politiques. »

Sur 75 années de vie, Blanqui en passera 33 en prison. Dès qu’il sort, à la première occasion, on l’y remet. Il est même condamné à mort après une insurrection ratée en mai 1839, sa peine commuée ensuite en prison à perpétuité. Mais ses conjurés continuent à agir selon ses principes, comme une armée de l’ombre, et souvent sans même l’avoir rencontré. Victor Hugo et Auguste Blanqui se détestaient, mais le premier a très bien décrit le second dans Choses vues :

« C’était une sorte d’apparition lugubre dans laquelle semblaient s’être incarnées toutes les haines nées de toutes les misères (…) Nature triste et profonde. Il passait sa vie à construire des plans mystérieux, des labyrinthes de galeries souterraines pour miner l’État. »

Tous ne le verront pas aussi ténébreux. Pas Jules Vallès, qui nous le décrira ainsi :

« Il ressemble à un éduqueur de mômes, ce fouetteur d’océans humains. Et c’est parce qu’il est petit et paraît faible, c’est parce qu’il semble n’avoir qu’un souffle de vie, c’est pour cela que ce chétif embrasse de son haleine courte les foules, et qu’elles le portent sur le pavois de leurs épaules. »

Et pas Baudelaire non plus, qui va assister, en 1848, avec son ex-pote Louis Ménard, aux réunions de la Société républicaine centrale, fondée par Blanqui à sa sortie de prison. Blanqui aura suffisamment impressionné Baudelaire pour que ce dernier en fasse un portrait à la plume, de mémoire, en 1849 ou 1850.

Blanqui n’est pas un théoricien. Pas plus que Babeuf. Il n’élabore ni systèmes ni utopies. Pour lui les choses sont simples : c’est la guerre des riches contre les pauvres. Et il le dit aussi simplement que Babeuf :

« Oui, Messieurs, ceci est la guerre entre les riches et les pauvres : les riches l’ont ainsi voulu, car ils sont les agresseurs. »

Et en 1870, lors des funérailles de Victor Noir auxquelles assiste Louise Michel, il est encore là et il découvre pour la première fois son armée invisible, formée tout le long de sa vie et de ses prisons, lui-même ne connaissant que ses lieutenants et découvrant les milliers d’hommes qui partagent son combat. C’est Jules Vallès qui le remarque. Encore.

« Un petit vieux trottine près de moi, seul, tout seul, mais suivi, je le vois, par le regard d’une bande au milieu de laquelle je reconnais des amis de Blanqui. C’est lui, l’homme qui longe cette muraille, après avoir rôdé tout le jour sur les flancs du volcan, regardant si, au-dessus de la foule, ne jaillissait pas une flamme qui serait le premier flamboiement du drapeau rouge. C’est Blanqui ! »

6) La Commune

Début 1871, Louise Michel anime le Club de la Révolution à l’église Saint-Bernard de la Chapelle. Les 17 et 18 mars, elle participe activement à la défense des canons sur la butte Montmartre. Dès la proclamation de la Commune, Louise Michel est de la partie. Cette proclamation de la Commune, elle a surpris tout le monde. Et jusqu’à ses membres eux-mêmes. C’est ce que dira Benoît Malon :

« Jamais révolution n’avait plus surpris les révolutionnaires. »

Une fois le général Lecomte exécuté et les troupes de Thiers repliées à Versailles, la Garde nationale se retrouve subitement au contrôle de Paris. Son Comité central annonce la tenue d’élections municipales le 26 mars. Et elle déclare :

« Les membres de l’assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l’opinion, sont révocables, comptables et responsables. »

On retrouve l’idéal robespierriste : une démocratie directe reposant sur une citoyenneté active, avec des membres au mandat impératif révocables. La terreur des professionnels de la politique. La terreur de tous les escrocs, d’hier et d’aujourd’hui.

Les élections du 26 mars se passent de façon sereine, douce. Le programme de la Commune obtient 4/5e des voix contre 1/5e pour les partisans de Versailles. Bon, il faut admettre que les bourgeois les plus fortunés se sont presque tous tirés avec Thiers. On élit un conseil avec, parmi ses membres, 33 artisans et petits commerçants, 24 professions libérales ou intellectuelles et six ouvriers. Il y a de vieux robespierristes, comme Charles Delescluze. Des blanquistes, comme Théophile Ferré. Des membres de l’Internationale comme Eugène Varlin. Quelques fédéralistes proudhoniens. Et des indépendants comme Jules Vallès ou comme le peintre Gustave Courbet. Même s’ils sont opposés sur les questions de théorie politique, ils vont se retrouver unis, sans discussion, contre Versailles. Il se passe quelque chose d’étonnant. D’anormal même. Arnould le note :

« Quelque chose d’inattendu venait de se produire dans le monde. Pas un membre des classes gouvernantes n’était là. Une Révolution éclatait qui n’était représentée ni par un avocat, ni par un député, ni par un journaliste, ni par un général. »

Presque. Ce n’est pas tout à fait vrai. Il y a quelques journalistes, quand même, mais peut-être ne se considèrent-ils pas comme des journalistes professionnels. Jules Vallès. Ou Delescluze. Delescluze, si méconnu, si oublié, sera la grande admiration des survivants de la Commune. C’est sur lui que Lissagaray et surtout Arnould seront les plus émouvants.

Ce « vieux Jacobin, taillé sur le modèle de bronze des hommes de la Convention » va montrer, dit Arnould : « une grandeur et une abnégation qui en font certainement une figure historique hors ligne (…) Son amour du peuple, son dévouement à la Révolution, vers la fin, éteignirent en lui tout égoïsme personnel. »

Théophile Ferré, lui, sera la grande affection de Louise Michel. Dira-t-on son grand amour ? À l’instar de Robespierre, on ne sait strictement rien de la vie amoureuse de Louise Michel. Était-elle chaste ? Avait-elle un ou des amours cachés ? Aimait-elle les femmes ? On lui a imaginé une relation sexuelle avec Victor Hugo : peu probable à la lecture de leur correspondance. On lui a décrétée une passion amoureuse pour Ferré. Elle n’a jamais parlé que d’affection. Plus tard on lui prêtera une histoire d’amour avec Nathalie Lemel en Canaquie. Ou avec Charlotte Vauvelle qui l’accompagnera partout à la fin de sa vie et qu’elle appellera sa « jeune compagne ». On l’a aussi imaginée sans sexualité, et surnommé la Vierge Rouge. Nous n’en savons rien. Nous n’en saurons probablement jamais rien.

Le 28 mars, place de l’Hôtel de ville, lorsque la Commune est proclamée, il y a une atmosphère incroyable de joie et de fête. De douceur également. Jules Vallès parle de cette « révolution qui passe, tranquille et belle, comme une rivière bleue ». Et dans Le cri du peuple, en direct de la Révolution, en direct de la Commune, il écrit :

« Embrasse-moi, camarade, qui as, comme moi, des cheveux gris ! Et toi, marmot, qui joues aux billes derrière la barricade, vient que je t’embrasse aussi ! Le 18 mars te l’a sauvé belle, gamin ! Tu pouvais comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de faim et crever de honte, avoir l’indicible douleur des déshonorés ! C’est fini ! »

C’est fini ? Hélas.

La Commune demande bien aux Versaillais d’accepter l’autonomie communale de Paris, mais Versailles refuse. Les grands-bourgeois préfèrent la guerre civile. Et Thiers prend l’initiative de l’affrontement le 2 avril 1871.

Mais tout en se défendant contre l’agresseur, la Commune va enchaîner les réformes. Occupation des édifices publics et des lieux de pouvoir pour en faire des clubs et des assemblées de quartier, avec réunions démocratiques quotidiennes. Libération des prisonniers politiques. Rétablissement de la liberté de la presse. Prorogation des échéances de loyers. Interdiction d’expulsion des locataires. Puis le 28 mars, abandon du drapeau tricolore, adoption du drapeau rouge et remise en vigueur du calendrier républicain. Le 2 avril, séparation de l’Église et de l’État et suppression du budget des cultes. La Commune réaffirme sa tolérance à l’égard du fait religieux mais le restreint à la sphère privée.

Et les membres du Conseil font un truc incroyable, impensable même aujourd’hui : ils décident de ne pas se payer des masses. La Commune fixe à 15 francs par jour la rémunération des membres de l’Assemblée. Pour vous donner une idée, sous le gouvernement suivant de Mac-Mahon, les députés auront environs 15 fois cette somme. Le géographe Élisée Reclus, qui était alors un membre de la Garde nationale, commentera ce fait en 1905 dans L’Homme et la Terre :

« Évidemment une société nouvelle qui agissait en si complet désaccord avec les anciennes politiques ne pouvait susciter dans le monde banal des classes gouvernementales qu’un sentiment universel d’horreur et de réprobation. »

La commission des Subsistances de la Commune décide d’acheter certains produits de consommation pour les vendre à prix coûtant. On accorde un délai de trois ans pour le règlement des dettes. On réquisitionne les ateliers abandonnés par leurs propriétés pour les remettre à des coopératives ouvrières après indemnisation du propriétaire. Puis ce sont les logements vacants qui sont réquisitionnés au profit des sinistrés des bombardements. On interdit le travail de nuit, les amendes patronales et les retenues sur salaires. Dans les entreprises, on impose un conseil de direction élu tous les 15 jours avec un ouvrier chargé de transmettre les réclamations. On accorde une pension de 600 francs à la femme « légitime ou non » d’un membre de la Garde nationale tué devant l’ennemi, et une pension de 365 francs pour chaque enfant, « reconnu ou non », jusqu’à l’âge de dix-huit ans. On ne mesure pas l’importance de ces mots « légitime ou non » et « reconnu ou non ». Arnould l’explique très bien :

« Ce décret se plaçait sur le terrain de la morale vraie, et portait un coup mortel à l’institution religieuse-monarchique du mariage tel que nous le voyons fonctionner dans la société moderne. Il est temps d’en finir avec cet inique préjugé, cette barbarie de la loi, qui, dans ce qu’on appelle aujourd’hui le concubinage, par opposition au mariage légal, ne frappent que les faibles : la femme séduite, l’enfant innocent. L’union de l’homme et de la femme doit être un acte essentiellement libre, accompli par deux personnalités responsables. Dans cette union, les droits comme les devoirs doivent être réciproques et égaux. »

Pour la première fois depuis 1848, les rues de Paris sont sûres. Les témoins de l’époque le diront, et même les pires adversaires de la Commune : pendant deux mois, plus d’assassinats, de vols, d’agressions. Sans avoir besoin de police. L’ambition de la Commune est celle d’un peuple qui se défend lui-même.

« Comme personne n’oserait le nier aujourd’hui, jamais Paris n’a joui d’une tranquillité plus absolue, ne fut aussi sûr au point de vue matériel, écrit Arnould. Il n’y avait plus ni police ni magistrature. Pas de gendarmes, pas de juges ! Il n’y eut pas un seul délit ! En dehors des postes aux mairies, aux divers ministères, à l’Hôtel de Ville, nulle force armée dans les rues, dans les faubourgs, dans les quartiers excentriques. Mais chaque citoyen était armé, et tous veillaient sur leur propre salut et sur le salut de chacun. »

Plus de police, mais des écoles. L’éducation est prioritaire. À cette époque, 32% des enfants parisiens ne vont pas à l’école. Une commission est mise en place pour garantir la laïcité et la gratuité de l’école. Qu’elle soit un droit pour tous les enfants des deux sexes.

Sous la Commune se crée également l’un des premiers mouvements féminins de masse, L’Union des femmes pour la défense de Paris, le 11 avril. Sous l’impulsion de Nathalie Lemel et d’Elisabeth Dmitrieff, une militante russe de vingt ans, membre de l’Internationale et correspondante de Marx. Dmitirieff fédérera ensuite un bataillon de femmes qui prendront les armes contre Versailles.

Comme la République lors de la Convention, la Commune ouvre la citoyenneté aux étrangers. Ils reçoivent les mêmes droits sociaux et leurs enfants sont accueillis dans les mêmes écoles publiques. Mais on ne s’embarrasse plus de la mythologie patriotique. La Commune est internationaliste. Le lendemain de sa proclamation, tous les étrangers sont admis dans ses rangs, car « le drapeau de la Commune est celui de la République universelle. » Comme l’écrit Kristin Ross :

« Paris ne voulait pas être la capitale de la France mais une collectivité autonome au sein d’une fédération universelle des peuples. Elle ne souhaitait pas être un État mais un des éléments, un des entités, d’une fédération de communes qui devait se développer à l’échelle internationale. »

Les Polonais Dabrowski et Wroblewski reçoivent le commandement de bataillons. Le prussien Léo Frankel est élu au Conseil. Le danois William Dinesen, le père de Karen Blixen, présent à Paris pendant la Commune est frappé par un discours où il entend :

« Nous nous plaignons aujourd’hui de ce que nous sommes envahis et pillés par les Prussiens et ce, avec raison ; mais nous ne devons pas oublier que ce qu’on fait aujourd’hui contre nous, nous l’avons fait contre d’autres. Nous sommes allés en Crimée, en Chine, à Rome, au Mexique et nous avons combattu des peuples qui ne demandaient qu’à vivre en paix avec nous. »

Enfin Elisabeth Dmitrieff, pourtant de nationalité russe, est dite par la Commune :

« (…) citoyenne de Paris, en attendant que la République universelle lui donne de grandes lettres de naturalisation qui la feront citoyenne de l’humanité. »

Via Dmitrieff, Karl Marx suit de près les événements. Il l’a un peu mauvaise parce qu’il n’est pas à l’origine du truc. La Révolution a commencé sans lui. Mais il soutient. Et surtout, il découvre.

Pour Marx, l’abolition du gouvernement représentatif mise en œuvre sous la Commune est de l’ordre de l’imprévu. Il ne s’y attendait pas du tout. Et ça le fait réfléchir. Il se rend compte que la Commune invente alors une forme politique qui permette de « réaliser l’émancipation économique du travail » :

« La classe ouvrière ne peut pas prendre tout simplement possession de la machine d’État toute prête et la faire fonctionner pour son propre compte. »

Aux yeux de Marx, les erreurs commises par la Commune seront au nombre de trois :

1) N’avoir pas marché sur Versailles sans plus tarder (c’est aussi l’analyse de Louise Michel).

2) N’avoir pas pensé à réquisitionner la Banque de France.

3) N’avoir pas assez agi pour rallier la paysannerie à leur cause. Bientôt de jeunes hommes des campagnes vont accepter d’abattre des milliers de leurs compatriotes dans un carnage sans équivalent dans l’Histoire de France. Marx examinera ensuite très sérieusement la question de l’impossibilité de communiquer entre urbains et ruraux. Question cruciale, quand l’union des paysans à la Commune aurait dû se faire sur leurs « intérêts vitaux », leurs « besoins réels ».

« La Commune, écrit aussi Marx, avait parfaitement raison en disant aux paysans : Notre victoire est votre seule espérance. »

Mais ils n’ont pas réussi à se faire entendre. Parmi ceux qui ont compris dès le début que le ralliement de la campagne était leur seul espoir de victoire, il y a Benoit Malon, lui-même d’origine paysanne, et la romancière féministe André Léo. Malon et Léo écrivent ensemble un manifeste, Au travailleur des campagnes. Dans lequel on pouvait lire :

« Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi ! La terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous. »

Gustave Courbet présent dans le conseil de la Commune, on prône « la libre expression de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges ». La recherche privilégiée sera celle du « luxe communal ». Une forme de beauté publique, contre l’académisme et contre l’art « monumental » (bravo !). Et, pour en finir avec ce sombre culte napoléonien imposé à la population, le 16 mai, on détruit la colonne de la place Vendôme, ce :

« (…) monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité. »

Cette colonne dont l’histoire est tout à fait symptomatique : initialement prévue comme un monument à la gloire du peuple français, ce dernier a été détourné en monument à la gloire du seul Napoléon. Le nationalisme comme cache-sexe du despotisme : instructif. Et cette colonne fait, depuis Napoléon III, l’objet d’un culte annuel, tous les 5 mai. Que vient-on célébrer lorsqu’on se rend à cette colonne si ce n’est ce que Simone Weil appelle la conception romaine de la force ?

La présidence de Mac Mahon à partir de 1873 fera reconstruire cette stupide colonne aux frais de Courbet lui-même, tenu pour responsable : 323 091 francs. Il mourra sans avoir fini de rembourser.

Et le monde culturel et intellectuel s’acharnera contre Courbet. Ainsi Alexandre Dumas fils, qui l’appellera « cette chose qu’on appelle M. Gustave Courbet ». Ou Émile Zola qui se foutera de sa gueule :

« Il est de ces spectacles qui sont d’un comique irrésistible (…) Courbet, le grand Courbet va légiférer ! Dans deux cents ans, les ateliers en riront encore. »

Et puis Catulle Mendès, un écrivain qu’on a un peu beaucoup oublié depuis, mais qui a été très connu, l’auteur de Gog et de Méphistophéla, et qui pleurniche alors :

« Mais la colonne Vendôme, c’est la France, oui, la France d’autrefois, la France que nous ne sommes plus, hélas ! Il s’agit bien de Napoléon ici. Démolir la colonne Vendôme, c’est déterrer vos pères, pour souffleter les joues sans chair de leurs squelettes et pour leur dire : Vous avez eu tort d’êtres braves, d’être fier, d’êtres grands ! Vous avez eu tort de conquérir des villes, de gagner des batailles, vous avez eu tort d’émerveiller le monde par la vision de la France éblouissante. »

La destruction de la colonne Vendôme, pour Catulle Mendès, c’est déjà la Cancel Culture. C’est déjà le wokisme. Mais ce qu’ils font passer pour du vandalisme est en réalité un geste d’amour, une déclaration de paix au monde. Ceux qui se plaignent de vouloir faire disparaître les symboles de notre Histoire ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre.

« Les vaincus renversèrent avec enthousiaste le monument d’anciennes victoires, dira Élisée Reclus, non pour flatter bassement ceux qui venaient de vaincre à leur tour, mais pour témoigner à la fin de leurs sympathies fraternelles envers les frères qu’on avait menés contre eux et de leurs sentiments d’exécration contre les maîtres et rois qui, de part et d’autre, conduisaient leurs sujets à l’abattoir (…) La Commune n’aurait eu que ce fait actif qu’il faudrait la placer très haut dans l’évolution des âges contemporains. »

Et il sera suivi par l’artiste et militant socialiste libertaire anglais William Morris qui dira :

« Le démontage de cette mauvaise tapisserie napoléonienne était un nouveau témoignage de la détermination à ne pas composer avec les vieilles légendes cocardières. »

Et encore une fois, c’est chez Louise Michel qu’on trouvera les mots les plus justes concernant le sens de la réédification post-Commune de cette maudite colonne, toujours là aujourd’hui :

« (…) rétablie afin que, devant ce bronze fatidique, la jeunesse pût s’hypnotiser éternellement du culte de la guerre et du despotisme. »

Le terme important est celui d’hypnose. Le sens de ces statues qui nous entourent est de nous maintenir dans l’hypnose. Elles agissent de façon discrète, mais d’autant plus forte qu’on ne les remarque pas. Et, tant que nous vivrons entourés de ces statues et de ces monuments, nous serons tenus en esclavage. Bien sûr qu’il fallait détruire la colonne de la place Vendôme.

Il y a d’autres Communes insurrectionnelles en province. La première Commune n’est pas parisienne d’ailleurs : elle est lyonnaise. Elle est proclamée le 4 septembre 1870 et dure jusqu’en janvier, puis reprend en mars et avril. On voit des mouvements communaux à Marseille, Saint-Etienne, Le Creusot, Toulouse, Grenoble… Mais le projet d’union des différentes communes insurrectionnelles ne pourra être réalisé du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871. Un écrasement qui va aller très vite.

7) Versailles contre la Commune

Les Versaillais passent à l’attaque de Paris le 21 mars. Ils occupent le fort du Mont-Valérien, où les Fédérés n’avaient pas pris le temps de s’installer. Le 30 mars, ils occupent le rond-point de Courbevoie. Le 2 avril, c’est Puteaux. Pour réprimer la Commune, Thiers obtient l’appui… de Bismarck. Bismarck libère 60000 prisonniers de guerre (sympa !) qui s’ajoutent à 40000 soldats français, plus 12000 soldats dont dispose Thiers. Et on raconte aux prisonniers libérés par Bismarck que c’est Paris qui les a trahis auprès des Prussiens. On ne mesure pas le degré d’intoxication réalisée par les Versaillais.

Une nouvelle armée est formée le 6 avril sous le commandement de Mac-Mahon. Elle est regroupée au camp de Satory. Et par les banlieues nord et est qu’ils contrôlent encore, les Prussiens laissent passer les troupes versaillaises. Vraiment sympas, ces Prussiens. On bombarde Paris, de Grenelle à Passy, le 8 avril.

Que fait Louise Michel ? On a des témoignages et des souvenirs qui nous la décrivent : lisant Les Fleurs du Mal de Baudelaire avec un étudiant qui était venu vérifier ses calculs de probabilité d’après la chute des obus. Ou à Neuilly, jouant de l’orgue dans une église abandonnée sous les bombes.

« Comment elle ne fut pas tuée cent fois sous mes yeux, se demandera Clémenceau, c’est ce que je ne puis comprendre. »

Alors qu’elle est dans le cimetière de Montmartre, Louise Michel a une expérience mystique. Elle touche un arbre qui la recouvre de fleurs, ramasse les fleurs et va les déposer sur la tombe d’une amie décédée. Soudain, elle sent sa présence. Elle en a même la certitude. Elle le confiera avec son style allusif et mystérieux dans une lettre à son Théophile Ferré bien-aimé, le 16 septembre 1871, lorsqu’ils seront arrêtés tous les deux :

« La vie pour moi se mêla à l’éternité, sans surprise aucune, je sentis qu’elle était près de moi, nous échangions nos pensées. Vous dire quelles étranges choses j’éprouvais est impossible. Il y a véritablement une vie supérieure. Jamais je n’oublierai cette nuit. »

Enfin, le 21 mai, l’armée versaillaise pénètre dans Paris. La semaine sanglante peut commencer. Les Versaillais seront 130000 au début de la Semaine Sanglante. La Commune, elle, dispose des hommes de la Garde nationale. Plus des volontaires, la plupart inexpérimentés. 20000 hommes jamais disponibles simultanément.

Et surtout chaque quartier s’auto-défend. La Commune ne peut pas gagner. Le 25 mai, Charles Delescluze tient sa promesse et succombe avec la Révolution sur une barricade à Château-d’Eau. Les Versaillais jettent son cadavre dans une fosse et le considèrent « en fuite bien que mort » pour pouvoir quand même le condamner à mort, par contumace, en 1874. Ils sont vraiment ravagés.

Et les Versaillais avancent et tuent : hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils percent les murs à travers les maisons. Ils font cela de façon froide, méthodique, calculée, de sorte à tuer un maximum. Ils ne tuent pas, ils exterminent. Arthur Arnould fait spontanément le rapprochement avec les Cathares :

« Thiers a fait de Paris un Béziers au temps des Albigeois. »

Face aux morts qui s’accumulent, les membres de la Commune mettent le feu à quelques palais : le palais de la Légion d’honneur, le palais des Tuileries. Ce dont se plaindront beaucoup les bourgeois. Alors que les bombardements versaillais ont fait bien pire, mais quand ce sont des bombes, les morts et les destructions, c’est bien connu, ça ne compte pas. C’est la faute à personne. Ce sont des cheveux de Dieu.

Louise Michel expliquera les destructions opérées par la Commune par l’idée que, si les lieux de pouvoir disparaissaient, le pouvoir lui-même ne saurait plus où s’installer :

« Plus de nid, plus d’oiseaux » écrit-elle dans ses Mémoires de 1890.

Pendant ce temps, les Versaillais, eux, continuent leurs exécutions de masse. Dans la poignée de crimes commis par les Fédérés, on pourra compter 47 otages fusillés. On nous les ressort à chaque fois, ces otages fusillés. En particulier monseigneur Darboy, l’archevêque de Paris qui devait servir de monnaie d’échange contre Blanqui. Une offre rejetée à répétition par Thiers, même quand on lui propose la totalité des otages en échange.

Combien de morts en tout côté Versailles ? Officiellement 873. C’est « peanuts ». Alors que les morts côté Commune lors de la Semaine sanglante, c’est inimaginable. C’est surtout impossible à comptabiliser. 150 ans après, on ne sait toujours pas. Mais que ce soit 17000 morts (le chiffre du général Mac Mahon), 20000 (celui de Lissagaray), 7000 (le chiffre le plus faible, celui de l’historien anglais Robert Tombs, franchement douteux) ou 30000 morts (le chiffre qu’on retient le plus souvent), de toutes façons, Versailles réalise alors le plus grand massacre de civils en Europe du XIXe siècle. On applaudit bien fort la IIIe République, mesdames et messieurs. « Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres : ce spectacle affreux servira de leçon » conclut calmement Adolphe Thiers dans sa dépêche au préfet.

C’est fini.

8) Les procès

Voici venu le temps des procès. 46835 jugements. 198 condamnations à morts. 410 condamnations aux travaux forcés. 7496 déportations. Plus de 4000 autres peines de prison. C’est également l’exil de 5000 à 6000 individus. Dont 3000 en Grande-Bretagne et 1500 en Belgique.

À Bruxelles, dès le 27 mai 1871, Victor Hugo offre l’asile aux exilés de la Commune. Le soir même, on attaque sa maison avec des pierres et, le 30, le roi des Belges l’expulse une fois de plus. Face à Versailles, la Commune se retrouve jugée à la même enseigne que les insurgés d’Alger. Benoit Malon fera plus tard la remarque suivante, et elle est importante :

« Les gouvernants français ont depuis quarante ans développé chez les soldats de la France cette férocité nécessaire pour accomplir ce que les bourreaux des peuples appellent le rétablissement de l’ordre, en vouant la belle et malheureuse race arabe à la plus révoltante spoliation et la plus odieuse extermination. En effet, quand ils ont porté pendant quelques années l’incendie dans les villages algériens, le massacre dans les tribus, les soldats sont aptes à ensanglanter les rues de nos villes. Tous les généraux versaillais sont de cette école. »

Parce que Thiers et les Versaillais sont en réalité sur deux fronts à la fois au printemps 1871 : la Commune et le soulèvement de la Kabylie. Oui : profitant du chaos qui a suivi la débâcle de Sedan, les Algériens ont admirablement essayé de sortir du joug des occupants français. L’Algérie « puisait dans ses souffrance le courage de l’insurrection » écrit Louise Michel, admirative. C’est la révolte de Mokrani, du nom du cheik qui souleva 250 tribus entre le 16 mars 1871 et le 20 janvier 1872. Pertes françaises : une centaine de mecs. Pertes algériennes : innombrables, et surtout jamais comptabilisées.

La loi du 23 mars 1872 fixe la Nouvelle-Calédonie comme lieu de déportation pour les insurgés de la Commune. Le premier convoi arrive à Nouméa le 29 septembre. Vingt convois se succèdent, transportant plus de 3800 personnes.

Et Algériens et Parisiens se retrouvent ensemble sur les bateaux qui les emmènent aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Jean Allemane, ouvrier typographe et membre de la Commune déporté, se rappellera les nuits en Canaquie :

« La nuit approchait : sombres et silencieux, les vaincus d’Algérie et les vaincus de la Commune, assis côte à côte, pensaient à ceux qu’ils aimaient, à l’effondrement de leur existence, à l’anéantissement de leur rêve de liberté. »

À plus d’un titre, ce moment historique est important : il marque le moment de basculement du mot « démocratie ». Un mot qui durant un siècle avait été le symbole principal des revendications du peuple face aux dominants. Un mot qui désormais deviendrait un outil justifiant les politiques coloniales menées par les pays soi-disant « civilisés » : « Nous leur apportons la démocratie. » Faisons du Michelet. Les cadavres mêlés de la Kabylie et de la Commune sont le sacrifice exigé par le Dieu Civilisation pour émerger. Le Dieu Civilisation qui, d’une main, récompensera la bourgeoisie sur les critères d’une morale non-sociale, une « morale des valeurs progressistes », et de l’autre, soumettra impitoyablement pauvres et racisés à un joug d’autant plus grand qu’il bloquera de toutes ses forces, par l’extrême-droite, leurs possibilités de s’allier contre l’oppresseur commun.

Et Louise Michel ? En avril et mai, elle a combattu les Versaillais à Clamart, Issy-les-Moulineaux et Neuilly. Elle a également servi comme ambulancière. Lors de la Semaine sanglante, elle s’est battue au cimetière de Montmartre puis sur la barricade de Clignancourt. Mais le 24 mai, alors que les Versaillais ont pris sa mère en otage, elle se rend en échange de sa libération. Elle est alors incarcérée et détenue au camp de Satory, près de Versailles. Elle assiste aux exécutions et voit mourir ses amis. Parmi ceux-ci, Théophile Ferré. Interrogée le 28 juin, Louise Michel revendique les crimes dont on l’accuse et réclame la peine de mort. Écoutez-la parler :

« Je me fais l’honneur d’être un des promoteurs de la Commune (…) Vous êtes des hommes qui allez me juger ; vous êtes devant moi à visage découvert ; vous êtes des hommes et moi je ne suis qu’une femme, et pourtant je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Nous n’avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution ; je le jure par nos martyrs tombés sur le champ de Satory, par nos martyrs que j’acclame encore ici hautement, et qui un jour trouveront bien un vengeur. »

En prison, elle écrit toujours à Victor Hugo. Elle lui dit tout :

« C’est à vous que j’envoie les lettres que, du fond de ma prison, j’ai adressées aux juges. Vous saurez bien, vous, dire au peuple ce dernier cri de ma conscience. »

Hugo fera son portrait dans le poème « Viro Major ». « Femme majeure » Dans celui-ci Hugo parle de ses « vers mystérieux et doux » et de sa parole « semblable aux flammes des apôtres ». Il lui dit :

« Tu fus haute, et sembla étrange en ces débats »

La révolution rend étrange. À part Hugo, tous vont comparer Louise Michel à Jeanne d’Arc. Même Verlaine, qui lui consacrera un poème dans lequel il la dira : « Presque Jeanne d’Arc ». Pourtant, pour elle, il n’y a rien d’extraordinaire dans ce qu’elle a fait.

« Il n’y a pas d’héroïsme, puisqu’on est empoigné par la grandeur de l’œuvre à accomplir, et qu’on reste au-dessous. On dit que je suis brave : c’est que dans l’idée, dans la mise en scène du danger, mes sens d’artiste sont pris et charmés. »

Louise Michel est condamnée aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Elle est envoyée sur La Virginie le 9 août 1873. C’est sur ce bateau qu’elle devient amie avec Nathalie Lemel. Et qu’elle devient anarchiste.

Sous la Commune, Natalie Lemel codirigeait avec Elisabeth Dmitrieff l’Union des Femmes pour la défense de Paris. Elle est un peu plus âgée que Louise. Née en 1827 à Brest, membre de l’Internationale, elle a fondé avec Eugène Varlin une société, La Marmite, qui a pour but de fournir aux ouvriers des aliments à bon marché. Comme Louise Michel, elle a refusé tout recours en grâce et assumé complètement la responsabilité de ses actes. Et elle est en deuil, elle aussi, comme Louise. Louise est en deuil de Théo. Natalie Lemel est en deuil d’Eugène Varlin, qui a été arrêté le 28 mai sur la rue Lafayette et amené à Montmartre où il a été éborgné et fusillé par les soldats de Thiers.

C’est en discutant avec Nathalie Lemel que Louise Michel mesure le trompe-l’œil que représenterait l’obtention du pouvoir par la Révolution, tant qu’on ne changera pas les institutions. Tout homme qui arrive au pouvoir est transformé par le pouvoir. Il devient le pouvoir. C’est l’idée politique que Louise Michel va désormais défendre :

« Le pouvoir est maudit et c’est pour cela que je suis anarchiste. »

Sur La Virginie qui les emmène à Nouméa, quatre mois de route tout de même, alors que tout le monde a le mal de mer, Louise Michel est en forme. Elle est happée par la puissance des vents, et par la vision du sillage de navire, faisant comme deux rivières de diamants qui se séparent et se rejoignent en un seul courant. Ce voyage sur La Virginie, Louise l’avait vu auparavant, comme l’image de l’assassinat du tyran. Elle ne tuera pas le tyran, mais elle a fait le voyage. Celui-ci fait partie, selon elle, de ces « circonstances qui font songer à Edgar Poe, à Baudelaire, aux conteurs de choses étranges » et qu’elle a si souvent vu dans sa vie. Mais elle ajoute, secrète :

« J’en dirai peu, peut-être même l’histoire de La Virginie, voguant à pleines voiles, telle que je la voyais en rêve, sera la seule page de ce genre. »

Une fois sur l’île, Louise Michel et Nathalie Lemel refusent d’être séparées de leurs frères insurgés. On proposait aux femmes une détention assouplie. Il n’en est pas question. Nathalie Lemel déclare au gouverneur :

« Nous ne demandons ni n’acceptons aucune faveur et nous irons vivre avec nos co-déportés dans l’enceinte fortifiée que la loi nous fixe. Si nous n’allons pas aujourd’hui même rejoindre nos amis, à la presqu’île, ce soir, à huit heures précises, Louise et moi nous jetons à la mer. »

Louise Michel reste sept années en Canaquie. Elle découvre la forêt avec ses lianes aux fleurs blanches et jaunes, les arbustes couverts de minuscules œillets blancs. Elle goûte avec émotion les figues, les pommes âpres de l’acajou, les grosses mûres couvertes d’une couche de sucre blanc, les prunes jaunes. Et, quand elle voit les éléments se déchaîner, et les vagues percuter le rivage, alors que tout le monde se cache, elle sort et marche seule dans la nuit. Elle écrit toujours à Victor Hugo. Elle lui demande qu’il lui envoie Les Châtiments :

« C’est le meilleur livre à lire au bruit des flots et du vent de mer. »

Elle rencontre les Canaques, apprend leur langue et édite en 1885 les Légendes et chansons de gestes canaques. À la différence d’anciens membres de la Commune, en 1878, quand éclate la grande révolte canaque, Louise Michel prend naturellement leur parti contre les Français et voit avec une immense déception certains de ses amis se rallier à leurs geôliers blancs :

« Je les estimais beaucoup, mais ce jour-là, ils m’ont dégoûtée » dira-t-elle plus tard.

Pour elle, le combat des Canaques est le même que celui de la Commune :

« Eux aussi luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi je suis avec eux, comme j’étais avec le peuple de Paris révolté, écrasé et vaincu. »

Très rapidement, Georges Clémenceau et Victor Hugo vont demander l’amnistie des membres de la Commune. Mais ils mettront longtemps à l’obtenir. C’est le 11 juillet 1880 que l’amnistie est votée pour les exilés et les déportés qui peuvent revenir en France. Louise Michel n’a pas envie de rentrer. Mais sa mère a été frappée par une attaque de paralysie. Elle rentre pour s’occuper de sa mère. Elle regrettera les Canaques :

« Je les aimais et je les aime et ma foi ceux qui m’accusèrent au temps de la révolte de leur souhaiter la conquête de leur liberté avaient raison. »

Elle est accueillie à Paris aux cris de « Vive Louise Michel ! Vive la Commune ! » C’est 10 000 personnes qui viennent l’applaudir à la gare Saint-Lazare. En décembre 1880, elle se retrouve avec son vieux héros Blanqui pour une unique conférence commune. Blanqui ne va pas tarder à mourir, un mois plus tard. Ils ont le temps de dire ensemble, à Arras :

« Il nous reste à faire la vraie Révolution, la Révolution sociale (…) Nous devons rester unis et donner notre concours à tous ceux qui combattent pour la Révolution. »

Louise Michel et Auguste Blanqui ont un point commun, lui républicain socialiste, elle devenue anarchiste, ils n’ont rien à foutre des scissions et des oppositions entre communistes, anarchistes et socialistes. Louise Michel remettra le couvert à Narbonne en 1897 :

« Souvenons-nous de la Commune et de nos martyrs fusillés. »

On ne cesse de questionner Louise Michel sur son rejet de Dieu et de la religion. Parfois elle prend le temps de s’expliquer :

« C’est parce que j’ai cru en Dieu dans mon enfance et ma première jeunesse, que je sens la nécessité d’ôter de l’éducation cette erreur qui la couvre de ténèbres. Je ne pouvais croire, ayant quelque bon sens, et surtout le sentiment de la justice et de l’égalité, à un Dieu éternellement tyrannique, tourmenteur et injuste. »

C’est un Dieu seigneur, un Dieu supérieur hiérarchique, un Dieu-César, que rejette Louise Michel. Elle n’a pas connu le Jésus des Sans Roi qui dit dans le Dialogue du Sauveur :

« Je ne suis pas venu en seigneur mais en soutien. Je suis votre frère secret. »

Qui sait ce qu’elle en aurait pensé ? On ne sait pas.

Louise Michel ne va cesser de faire des allers-retours en prison pour participation à des manifestations et des émeutes. Et elle tient toujours tête à ses juges qui l’accusent d’être la cheffe de ces mouvements :

« J’ai trop d’orgueil pour cela, car je ne pourrais jamais m’abaisser. Et être chef, c’est s’abaisser. »

Quand sa mère meurt, Louise Michel n’est pas autorisée à assister aux obsèques. Les autorités craignent que les obsèques se transforment en émeutes. À sa place, 5000 personnes la représentent.

Pour que vous mesuriez qui était Louise Michel. Le 22 janvier 1888, après un discours au Havre, elle est attaquée par Pierre Lucas, un catholique royaliste qui tire sur elle deux coups de pistolet après avoir fait le signe de la croix. Une balle se loge dans le crâne de Louise Michel et y restera jusqu’à la fin de sa vie. Louise Michel refuse de porter plainte contre son agresseur. Elle va plus loin. Elle fait tout pour obtenir sa libération. Elle écrit au chef d’état :

« Si vous voulez me faire plaisir, demandez seulement qu’on ne tourmente pas ce malheureux qui a tiré sur moi. »

Et à un reporter du journal L’Intransigeant :

« J’aime mieux les gens qui me tirent dessus que ceux qui m’insultent de loin. »

Louise Michel manque de mourir une première fois au printemps 1904. Quand elle revient, elle parle de la mort comme d’un changement d’état :

« Les sensations sont d’une acuité d’autant plus grande que les sens peuvent être employés l’un pour l’autre. Il m’a semblé lire à travers mes doigts, des dépêches que Charlotte, ma jeune compagne, tenait dans ses mains. La manière de lire n’était plus la nôtre, mais une simple impression. La pensée aussi se matérialise, elle devient symbole. Le langage a disparu. On éprouve une impression double : un glissement très doux sur le même plan, comme en suivant le fil de l’eau et une dissémination pareille à celle des senteurs et des couleurs, les molécules se répandent loin… loin… La même pensée me revenait : que nous avions vécu dans les éléments. Le passé éternel est joint au présent et le tient à l’avenir. Il me semble que l’amour infini soit devenu un sens qui nous enveloppe. C’est de là que je suis revenu et j’ai gardé l’amour infini. »

Louise Michel meurt le 9 janvier 1905 à Marseille. Lors de ses obsèques, il a été impossible de compter le nombre de gens qui suivaient le cortège. Peut-être 100000. Les personnes présentes disaient qu’ils n’avaient rien vu de tel depuis Victor Hugo.

9) Les écrivains et la Commune

De façon générale, ce qui fut surprenant, c’est l’absence d’amertume des survivants de la Commune. Leur absence d’aigreur. Ils n’ont peut-être pas tous atteint l’amour infini comme Louise Michel, mais c’était pas loin. Pierre Kropotkine en parlera :

« Je n’aurais pas cessé d’en désespérer si je n’avais vu par la suite les membres du parti vaincu, qui avaient traversé toutes ces horreurs, cette absence de haine, cette confiance dans le triomphe final de leurs idées, le regard triste mais calme de leurs yeux fixés sur l’avenir, cette volonté d’oublier le cauchemar du passé qui me frappait chez Benoît Malon et chez presque tous les réfugiés de la Commune rencontrés à Genève et que je retrouve encore chez Louise Michel, Élisée Reclus et d’autres amis. »

C’est ça le signe le plus important. Comment sait-on qu’une personne a été dans la justice ou dans la vérité ? Dans la façon dont ses actes ont nourri son être. Dans son regard. Dans la façon dont son visage reflète le monde.

La grande revanche des bourgeois sur la Commune, ce sera l’édification du plus laid monument de Paris : la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Les catholiques français insistent beaucoup pour qu’on sépare ce gros machin rococo de l’extermination de la Commune. Certes, le projet de la construction de cette église date de trois mois avant la Commune, en réponse à la défaite de Sedan perçue comme une punition divine suite la déchéance morale de la France consécutive à la Révolution. Déjà, c’est pas tellement mieux. Mais si les catholiques d’aujourd’hui insistent beaucoup sur le fait que leur Sacré-Cœur soit sans rapport avec l’extermination de la Commune, ce n’est pas du tout comme ça que celui-ci a été perçu lors de son édification, et jusque dans l’esprit son architecte lui-même, Hubert Rohault de Fleury. Pardon. Je cite le discours de 1873 de l’architecte du Sacré-Cœur :

« C’est là où la Commune a commencé que s’élève l’église du Sacré-Cœur ! Nous nous rappelons cette butte garnie de canons, sillonnée par des énergumènes avinés, habitée par une population qui paraissait hostile à toute idée religieuse et que la haine de l’Église semblait surtout animer. »

Ceux qui se sont le plus déshonorés lors de la Commune, ce sont les écrivains français. Alphonse Daudet appelle la Commune : « Paris au pouvoir des nègres ». Théophile Gautier décrit les membres de la Commune comme des sauvages « un anneau dans le nez, tatoués de rouge, dansant la danse du scalp sur les débris fumants de la Société ». Oui, le vieux Gautier, l’ancien ami de Nerval et de Baudelaire, le premier soutien d’Hugo. Il faut le lire pour le croire :

« Des cages ouvertes s’élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la Commune. »

Quant à Émile Zola, qui n’a pas l’excuse de l’âge, alors même qu’il admet que Paris n’est plus qu’un « vaste cimetière », il ose écrire dans Le Sémaphore de Marseille, en juin 1871, que le bain de sang que le peuple de Paris a pris lors de la Semaine sanglante est « peut-être d’une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. » Depuis quand on peut parler de nécessité lorsqu’on parle du massacre de milliers d’enfants ? Nécessaire pour qui, au juste ? Quand on pense au témoignage de Marie Mercier, recueilli par Victor Hugo à Bruxelles :

« À la petite Roquette, on a fusillé environs deux mille enfants trouvés dans les barricades et n’ayant plus ni père ni mère. »

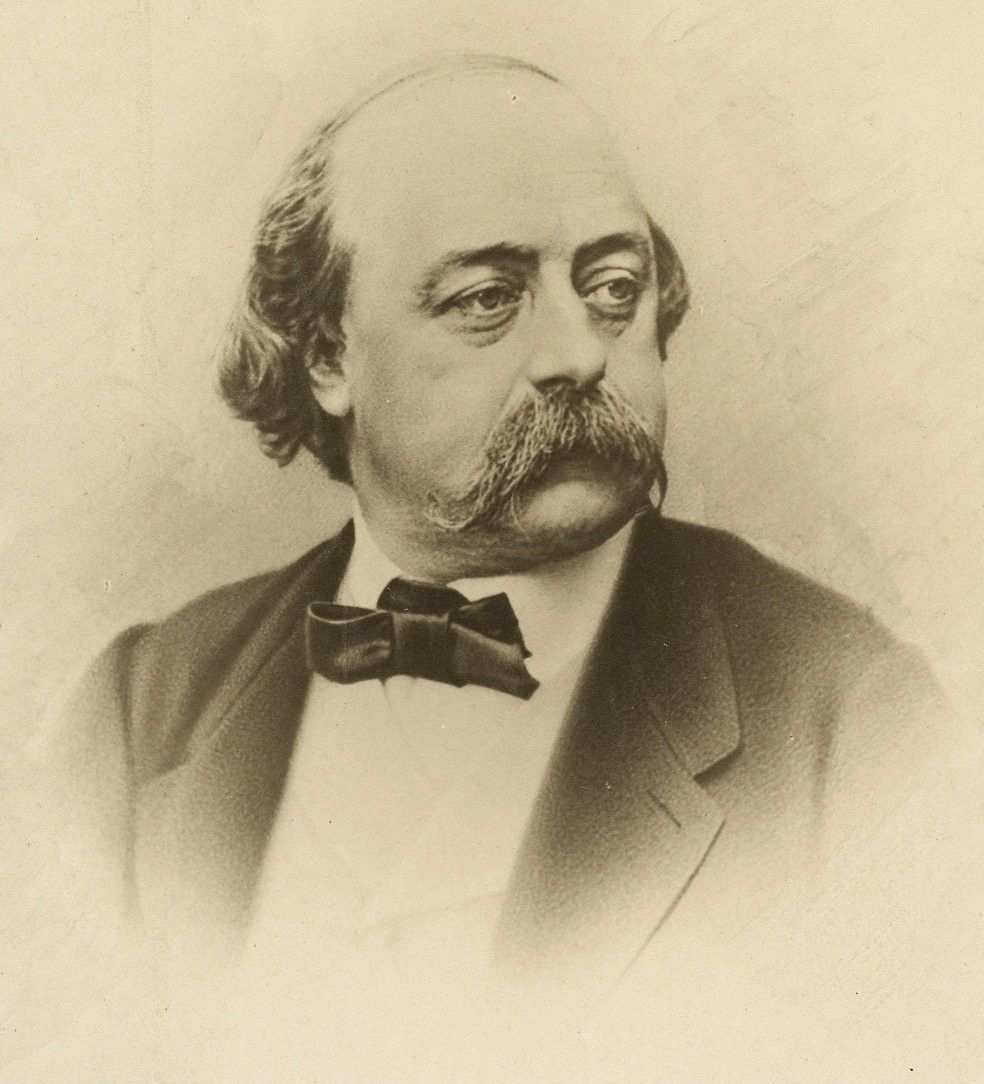

Gustave Flaubert laisse exploser une mesquinerie hors-norme dans sa correspondance. Chaque mesure politique de la Commune lui est insupportable, en particulier lorsqu’elle décide, pour faire face à une misère sans précédent, un moratoire sur les loyers :

« Le gouvernement se mêle maintenant du droit naturel ; il intervient dans les contrats entre particuliers : La Commune affirme qu’on ne doit pas ce qu’on doit et qu’un service ne se paie pas par un autre service – C’est énorme d’ineptie et d’injustice ! »

Quand les Versaillais extermineront les milliers de femmes et d’enfants de Paris, il faut voir le soulagement de tous ces pauvres types. Edmond de Goncourt :

« Les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d’une population, ajournent d’une conscription la nouvelle révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne société a devant elle. »

Repose-toi, vieux con. Et Leconte de Lisle, qui recevait une pension mensuelle de Napoléon III et avait été fait Chevalier de la Légion d’Honneur :

« J’espère que la répression sera telle que rien ne bougera plus et, pour mon compte, je désirerais qu’elle fût radicale. »

Le pire de tous, c’est Flaubert. Les massacres ne lui ont pas suffi. Il en veut encore. À George Sand, il écrit :

« Je trouve qu’on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simples forçats. »

Après quoi, il veut en finir au plus vite avec le suffrage universel, la « honte de l’esprit humain » :

« Il n’y a d’important qu’un petit groupe d’esprits, toujours les mêmes, et qui se repassent le flambeau. »

« Je hais la démocratie » avoue Flaubert sans mal, qui ajoute, encore pire :

« Le peuple est un éternel mineur, et il sera toujours (dans la hiérarchie des éléments sociaux) au dernier rang, puisqu’il est le nombre, la masse, l’illimité. Notre salut n’est, maintenant, que dans une aristocratie légitime (…) Prêcher l’amour aux uns comme aux autres est inutile. Le plus pressé est d’instruire les Riches, qui en somme sont les plus forts. Éclaircir le bourgeois d’abord ! »

Il ne voit pas même pas que cette bouillie intellectuelle est la même depuis trois-cents ans. La même bouillie que les Encyclopédistes. La même bouillie que Voltaire.

Tous ces écrivains qui ont dénoncé l’esprit bourgeois tout le long du XIXe siècle se désolidarisent intégralement de la remise en cause concrète de l’ordre économique et politique qui a permis sa domination. C’est que ce terme, bourgeois, ils ont passé une moitié du siècle à le dépolitiser. Ils ont fait du bourgeois une chose qui n’a pas de racine économique et sociale. Ils en ont fait un gros con parvenu, sans culture, qui aurait besoin de leurs lumières. Comme l’explique Paul Lidsky dans Les écrivains contre la Commune :

« Lorsque Gautier, (Théodore de) Banville, les Goncourt, Flaubert, etc. s’insurgent contre le bourgeois, ce n’est pas contre l’ordre économique de la société bourgeoise mais contre les mœurs, la bassesse, l’utilitarisme, la trivialité et le conformisme du « mode de vie » ». Tous ces écrivains, en réalité, malgré leur mépris du « bourgeois » mènent exactement une vie de bourgeois et partagent presque tous ses préjugés. »

C’est malheureusement vrai. Le seul qui échappe à cette ignominie générationnelle, c’est Victor Hugo. Quand il offre l’asile de sa maison de Bruxelles aux réfugiés de la Commune, George Sand commente :

« Victor Hugo est tout à fait toqué. »

Et Barbey d’Aurevilly décide qu’il ne mérite plus d’être encore considéré comme français :

« Il s’appelle M. Victor Hugo. Jusqu’ici on le croyait français. Démocrate, c’est vrai, avec la haine inconséquente, folle et plus souvent bête de la démocratie pour tout ce qui a fait, dans le passé, la gloire de la France (…) On le croyait – et il ne l’est plus. »

Et cela est intéressant aussi. Comme le remarque également Paul Lidski, Hugo est alors le seul écrivain de sa génération à avoir encore un public qui ne soit pas bourgeois :

« Durant cette période du Second Empire et du début de la Troisième République, il n’y a qu’un public, une clientèle possible pour l’écrivain ; le public bourgeois et aristocratique. Seuls des écrivains comme Victor Hugo, par la forme de leur art, arrivent à déborder ce cadre et à toucher un véritable public populaire. L’écrivain, malgré ses apparences d’indépendance ou de révolte contre l’ordre bourgeois, est lié fondamentalement, en tant qu’écrivain, à cet ordre qui lui assure sa réussite littéraire. »

Et puis il y a la grande ordure, le grand copain de Flaubert, l’ignoble Maxime du Camp, relativement oublié aujourd’hui. Et Maxime du Camp, par extrémité de l’ignominie, va nous dire quelque chose de très vrai, mais à l’envers. Alors qu’il a connu, ou plutôt méconnu Nerval et Baudelaire, Maxime du Camp va faire de l’origine de la Commune… Les Caïnites.

« L’origine de la Commune remonte au temps de la Genèse, elle date du jour où Caïn a tué son frère. C’est l’envie qui est derrière toutes ces revendications bégayées par des paresseux auquel leur outil fait honte, et qui en haine du travail préfèrent les chances du combat à la sécurité du travail quotidien. Ce vice n’a pas de nom. On pourrait l’appeler le caïnisme. Il a fait la loi de prairial. Il a fait la Commune. »

Comme Louise Michel et le jeune étudiant en probabilités qui fit le coup de feu avec elle, on relira alors Baudelaire. En particulier, son poème, très nervalien, sur Caïn et Abel :

« Race d’Abel, dors, bois et mange ;

Dieu te sourit complaisamment

Race de Caïn, dans la fange

Rampe et meurs misérablement

Race d’Abel, ton sacrifice

Flatte le nez du séraphin

Race de Caïn, ton supplice

Aura-t-il jamais une fin ? »

10) Élisée Reclus

Aux antipodes de toute cette misère morale, il y a Élisée Reclus. L’inventeur de la géographie sociale. C’est-à-dire l’inventeur de la géographie perçue non comme l’étude d’une surface immuable mais d’un espace qui ne cesse de se modifier sous l’action de l’homme. En somme, le premier écologiste.

Né en 1830, Élisée Reclus s’est engagé comme volontaire à la Garde nationale pendant le siège de Paris par les Prussiens et pendant la Commune. Il est fait prisonnier par les Versaillais le 4 avril 1871 et condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie mais de nombreux savants interviennent en sa faveur. Sa peine est commuée en bannissement. Il part en Suisse. Avec Pierre Kropotkine, il sera une des principales figures de ce qu’on aura appelé, et je comprends que le terme étonne, le « communisme anarchiste ». Il retourne en France dans les années 1890, mais c’est pour repartir, après 1894 et les Lois scélérates contre les anarchistes, en Belgique cette fois. Il meurt à Thourout, près de Bruges, en 1905.

On peut dire d’Élisée Reclus qu’il est non seulement un précurseur de l’écologie, mais également de la décroissance et de l’anthropocène. Toute l’originalité de sa démarche aura été de se baser sur le fait que les humains sont eux-mêmes des « agents géologiques (ayant) transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes ». C’est ce point de départ qui lui permet de voir plus loin que ses contemporains. Comme dans A mon frère le paysan en 1893, où il s’inquiète des agro-industries émergentes en Amérique :

« Machines, chevaux et hommes sont utilisés de la même manière : on voit en eux autant de forces évaluées en chiffres, qu’il faut employer au mieux du bénéfice patronal, avec le plus de produit et le moins de dépenses possibles (…) Qu’une machine se détraque, on la jette au rebut, s’il n’est pas possible de la réparer. Qu’un cheval tombe et se casse un membre, on lui tire un coup de revolver dans l’oreille et on le traîne au charnier. Qu’un homme succombe à la peine, qu’il se brise un membre ou se laisse envahir par la fièvre, on daigne bien ne pas l’achever, mais on s’en débarrasse tout de même : qu’il meure à l’écart sans fatiguer personne de ses plaintes. »

Écoutez bien. Parce qu’il nous parle d’aujourd’hui :

« Certes, si le bonheur de l’humanité consistait à créer quelques milliardaires thésaurisant au profit de leurs passions et de leurs caprices les produits entassés par tous les travailleurs asservis, cette exploitation scientifique de la terre par une chiourme de galériens serait l’idéal rêvé. (Mais) que reste-t-il d’humain dans l’être hâve, déjeté, scrofuleux qui ne respira jamais d’autre atmosphère que celle des suints, des graisses et des poussières ? Évitez cette mort à tout prix, camarades. »

Oui. Un environnement comme celui-là ne peut produire que du poison : social, politique et écologique. Et pourtant Reclus ne pouvait pas connaître les dangers de l’agriculture génétiquement modifiée, des monocultures chimiques et de la régression de la biodiversité. Mais, écrit Élisée Reclus dans un autre texte capital, Du sentiment de la nature dans nos sociétés modernes :

« Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. »

Comme Louise Michel, il n’est pas le monomane d’une lutte ou d’une théorie.

« Tous les mouvements d’émancipation se tiennent, bien que les révoltés s’ignorent souvent les uns les autres, et gardent même leurs inimités et leurs rancunes ataviques. »

Ainsi, il soutient vivement l’émancipation féministe :

« Son droit de récrimination est absolu ; et telle de celles qui se vengent à l’occasion ne saurait être condamnée, puisque les premiers torts sont ceux du privilégié. »

Il sera également un fervent défenseur du végétarisme et un dénonciateur de la souffrance animale. Pour lui, la « solidarité socialiste » doit comprendre les animaux.

« Le cheval et le bœuf ; le lapin de garenne et le « lapin de gouttière » ; le cerf et le lièvre nous conviennent plus comme amis que comme viande. Nous tenons à les conserver soit comme compagnons de travail respectés, soit comme simples associés dans la joie de vivre et d’aimer. »

Le « communisme anarchiste » d’Élisée Reclus ne se donne pas comme une pensée du progrès mais comme un retour au mode de vie naturel de l’homme. Il se veut dans la continuité des sociétés dites bien stupidement « sauvages ». Sociétés qui, dit Reclus, « même de nos jours vivent en parfaite harmonie sociale sans avoir besoin de chefs, ou de lois, ni d’enclos, ni de force publique. » Il se réclame moins de Proudhon ou des théoriciens de l’anarchisme que de Rabelais. Et de son Abbaye de Thélème :