Philippe Descola

17 novembre 2022 par Barnabé Binctin

Anthropologue, Philippe Descola, a consacré une partie de son travail à proposer de nouvelles façons d’habiter la Terre. En déconstruisant l’idée de « nature », il appelle à changer radicalement nos relations avec le monde vivant et les non-humains. Entretien.

Publié dans Alternatives

- Temps de lecture :18 minutes

Professeur émérite au Collège de France, où il succéda à Claude Lévi-Strauss à la tête du Laboratoire d’Anthropologie sociale, Philippe Descola est un éminent anthropologue. Après avoir vécu chez les Achuar, un peuple animiste vivant dans la forêt amazonienne en Équateur, il consacre une grande partie de son travail à tracer les contours de nouvelles façons d’habiter la Terre. Comment ? En déconstruisant l’idée même de « nature », et en nous appelant à changer radicalement de logiciel dans nos relations avec le monde vivant. Rencontre avec l’une des voix les plus influentes et respectées de l’écologie politique.

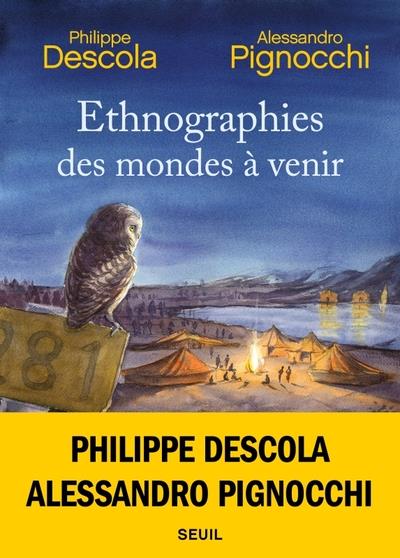

basta! : Votre dernier livre, Ethnographies des mondes à venir, coécrit avec Alessandro Pignocchi, tout comme le documentaire dont vous êtes le sujet principal, Composer les mondes, d’Eliza Levy [1], tissent tous deux un parallèle entre ce que vous avez pu observer chez les Achuar en Amazonie, puis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu’est-ce qui réunit, selon vous, ces deux territoires bien distincts ?

Philippe Descola : Un même mouvement de refus de l’appropriation privative des communs, qui participe aussi d’une autre façon de s’attacher à son territoire. Dans leurs luttes contre la spoliation territoriale, les populations autochtones s’efforcent toujours de mettre en évidence que les territoires qu’elles habitent ne sont pas simplement des « gagne-pain », c’est-à-dire des lieux utilisés d’abord pour exploiter des ressources. Il y a bien d’autres raisons, au-delà de ça, pour lesquelles elles occupent le territoire.

Exemple avec les combats face aux projets de mine dans les Andes : on se bat au nom de la montagne parce que c’est un « commun », mais pas au sens où ce serait une ressource commune à tous, mais au sens où c’est un élément qui est partie prenante du territoire et qui fait partie d’un collectif plus large que celui des seuls humains. Les luttes pour la protection du territoire en Amazonie ne sont pas des revendications d’autochtonie, il ne s’agit pas de clamer l’exclusivité pour soi d’un espace : il s’agit de montrer que les relations qui s’y déploient, entre humains et non-humains, sont tout à fait singulières et qu’elles méritent d’être perpétuées. C’est donc d’abord à ce titre que le territoire suppose d’être préservé.

« Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie »

Et dans le fond, les gens de la ZAD disent la même chose lorsqu’ils clament « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend » : ils agissent pour un milieu de vie qui leur a offert son hospitalité, et vis-à-vis duquel ils ressentent la responsabilité de le maintenir dans un état protégé des agressions et des menaces qui s’exercent à son encontre – là même où les arbres ou les moutons ne peuvent pas agir.

Durant mon séjour à la ZAD, j’ai été très frappé de constater que ceux qui m’accueillaient avaient développé un régime d’attention très aiguisé envers les non-humains. Cela se manifestait par un sens aigu de l’observation de toutes les particularités du milieu – la végétation dont il est composé, l’abri qu’elle propose à telle ou telle espèce animale, les échanges qui s’y nouent, etc. – mais aussi par une forme d’intimité étroite avec chaque composante de ce milieu – telle parcelle de céréales trop exposée au vent du nord, telle brebis capricieuse, tel arbre qui pourrait gêner celui d’à-côté… C’est une façon tout à fait différente de se relier au monde, qui m’a rappelé ce que j’avais pu voir chez les Achuar.

Vous dites que les zadistes expérimentent une « cosmopolitique inédite »…

Parce qu’ils donnent à voir des relations tout à fait différentes avec le monde vivant, avec qui ils construisent une façon de cohabiter qui est bien loin du productivisme ou du consumérisme. Nous ne sommes plus dans la prédation typique du capitalisme, qui ne conçoit les non-humains que sous la forme de ressources utiles à transformer en facteur de productions et en marchandises – une relation fondamentalement destructrice et mortifère.

Les zadistes, au contraire, nourrissent de véritables égards vis-à-vis du non-humain, il ne s’agit plus de les traiter comme des objets inertes, mais bien comme des alter ego, d’égal à égal. Ce n’est donc pas une « cosmopolitique » au sens où Kant l’entendait, lorsqu’il défendait son projet de paix perpétuelle auquel tous les humains pourraient participer en se reconnaissant mutuellement des qualités estimables – ce qui constituait par ailleurs un projet tout à fait admirable, à l’époque ! C’est une cosmopolitique inédite au sens où les non-humains font désormais partie du régime politique : ils ont un rôle à jouer dans la vie collective et dans les institutions, en tout cas il convient d’aménager celles-ci pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part.

« Il convient d’aménager la vie collective et les institutions pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part »

Et c’est inédit parce que ce registre d’attention là n’avait rien de spontané, au vu de l’origine urbaine de beaucoup d’occupants de la ZAD. D’ailleurs, au départ, le principe d’identification qui concourt à la défense du lieu résultait sans doute bien plus de l’opposition à un adversaire commun – un grand projet d’aéroport, inutile et coûteux. Mais cela ne suffit pas pour s’attacher à un lieu. Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie. Ils ont appris à reconnaître son caractère distinctif, à découvrir les singularités propres des plantes et des animaux qu’ils côtoient au quotidien. Et je trouve cet apprentissage particulièrement intéressant, car il signifie qu’il n’y a pas d’inéluctabilité à la séparation des humains avec le vivant dans ce que j’appelle le « naturalisme ».

Le naturalisme est l’une des quatre « ontologies », c’est-à-dire l’une des quatre grandes façons d’être au monde, que vous identifiez dans votre ouvrage de référence, Par-delà nature et culture [2]. À la différence de l’animisme, du totémisme ou de l’analogisme, le naturalisme stipule une parfaite dichotomie entre nature et culture. Pourquoi cette invention, parfaitement occidentale, vous semble-t-elle problématique ?

Le naturalisme, c’est l’idée qu’il y a une séparation de droit entre les humains et les non-humains. Les humains étant perçus comme les seuls détenteurs d’une âme, d’un esprit, d’une subjectivité, cela les place de fait dans une position de domination qui leur permet d’objectiver les non-humains, de les transformer en ressources, en objets de sciences, voire en sources de plaisir esthétique à l’image du mouvement romantique. Cela peut donc avoir un caractère tout à fait positif, puisque c’est ce qui a permis le développement des sciences de la nature.

Mais cette séparation entre humains et non-humains est aussi précisément ce qui a rendu possible ce mouvement de privatisation des « communs » – c’est-à-dire tous ces éléments non humains partagés par des groupes d’humains : l’eau, les forêts, les pâtures, mais aussi le savoir, par exemple – en les transformant en « ressources ». Celles-là mêmes qui ont ensuite permis, d’abord par la politique d’exploitation du travail et des matières premières dans les colonies, puis par le développement de la révolution industrielle qui en a découlé, une accumulation sans précédent de capital, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que l’on connaît aujourd’hui. Autrement dit, par la tournure de pensée qu’il a induite chez les Européens à partir du 17e siècle et qui s’est ensuite accéléré et répandu à travers le monde, le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement.

« Je dis que « la nature n’existe pas », pour toujours rappeler que c’est une construction »

De ce fait, la crise climatique et écologique contemporaine hériterait donc directement du naturalisme ?

Le problème, c’est la forme d’impérialisme avec laquelle le naturalisme s’est imposé aux autres représentations du monde, partout ailleurs. Conceptuellement, on peut continuer de présenter les Chinois comme des « analogistes » – une tradition ancienne, également présente dans l’Europe du Moyen Âge ou dans les populations autochtones mésoaméricaines, qui veut que les éléments disparates du monde doivent être reliés dans des chaînes de correspondances, à l’instar de l’analogie entre le microcosme et le macrocosme, le corps humain et le cosmos céleste. Mais dans les faits, l’État chinois participe complètement à la grande bataille productiviste, basée sur cette idée démiurgique de contrôle et de transformation des ressources…

Le naturalisme n’est qu’une formulation parmi d’autres, et c’est même probablement l’une des représentations les plus exotiques en soi, en tout cas les moins bien partagées au monde ! L’idée d’une sorte de totalité extérieure aux humains qu’on appellerait « nature » n’a rien d’universel, il faut en avoir conscience. C’est pour ça que je dis que « la nature n’existe pas », pour toujours rappeler que c’est une construction.

« Le drame du colonialisme, c’est qu’il n’a pas seulement pillé les ressources et réduit des populations en esclavage, il a aussi répandu les idées à l’origine de ce pillage généralisé »

Or, tout le drame du colonialisme, c’est qu’il n’a pas seulement pillé les ressources et réduit des populations en esclavage, mais il a aussi répandu les idées à l’origine même de ce mouvement de pillage généralisé. Et désormais, on en mesure effectivement les conséquences dramatiques, quand on voit que des populations, comme les Achuar, qui ne sont pour rien dans le changement climatique souffrent directement de ses conséquences… C’est aussi pour cela que le concept d’anthropocène me paraît mal nommé, et qu’un terme comme « capitalocène » serait bien plus juste : c’est bien une petite proportion de l’humanité qui, par sa gloutonnerie, a mis la totalité des humains dans une position terrible, en remettant en cause les possibilités de l’habitabilité sur Terre.

En quoi la relation des Achuar à leur environnement est-elle donc si différente ?

Les Achuar sont animistes, ils attribuent une âme aux plantes et aux animaux. Il y a ce qu’on peut appeler une « continuité des intériorités » : les capacités morales et cognitives ne sont pas réservées aux groupes humains, les Achuar décèlent également une subjectivité, et des intentions, chez les non-humains. Dès lors, ils ont avec eux des rapports différents, de personne à personne. Dans certaines circonstances, notamment dans les rêves où des non-humains prennent parfois des formes humaines, ils peuvent communiquer.

Ce ne sont plus des objets, mais bien des partenaires, et comme avec tout partenaire, il faut négocier, les séduire, les contraindre, etc. Mais il n’y a pas cette position de surplomb vis-à-vis d’une masse d’agrégats de non-humains qui constitueraient la « nature ». D’ailleurs, les Achuar n’ont pas de terme pour désigner la nature – en vérité, c’est même un terme qui n’existe que dans les langues européennes, quasiment introuvable ailleurs dans le monde.

Vous avez d’abord étudié la philosophie lorsque vous êtes entré à l’École normale supérieure. Qu’est-ce qui vous a poussé ensuite à vous tourner vers la discipline de l’anthropologie ?

« L’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles »

Une petite désaffection vis-à-vis de la philosophie, disons. Plutôt que de faire de l’épistémologie, ou de l’histoire de la philosophie, il m’a semblé plus intéressant d’examiner des expériences philosophiques grandeur nature, que des collectifs humains pouvaient les mettre en œuvre. Même si ces expériences n’étaient pas nécessairement réflexives, j’avais le pressentiment qu’elles étaient porteuses d’enseignements dont on pouvait tirer parti. L’anthropologie permet de « dés-eurocentrer » le regard, et en l’occurrence, cela m’a aussi appris à « dés-anthropocentrer » les concepts que j’utilisais.

Après tout, les sciences sociales sont des héritières directes de la philosophie des Lumières, et si tout le monde utilise à présent les concepts de « nature », de « culture », de « société », il ne faut jamais oublier qu’ils ont une histoire tout à fait singulière, qui nous est propre, en Europe. L’anthropologie invite à remettre en question toutes ces notions et à en proposer d’autres.

Et à quoi donc peut servir aujourd’hui l’anthropologie ? Peut-elle nous aider à mieux métaboliser la crise écologique ?

À faire prendre conscience à nos concitoyens que les chemins sur lesquels nous nous sommes embarqués, avec le naturalisme puis le développement du capitalisme, ne sont pas les seuls possibles ! L’Histoire le montre aussi, mais à travers le passé, alors que l’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles.

Cela permet d’échapper à ce que François Hartog appelle le « présentisme », l’illusion que nous sommes dans un présent éternel, alors qu’il y a en fait de très nombreuses voies différentes que nous pourrions choisir. Il ne s’agit pas de copier des modèles existants, puisqu’aucune situation historique n’est transposable. Il s’agit simplement d’admettre, comme des stimulants intellectuels, toutes ces formules alternatives qui conçoivent et dessinent autrement la vie en collectivité, le rapport aux non-humains, l’organisation sociale, etc.

C’est fondamentalement une entreprise de déconstruction ?

Par définition, oui : l’anthropologie consiste à faire abstraction de valeurs qu’on porte en soi, pour mieux observer des réalités qui peuvent ensuite remettre en question nos propres certitudes. Donc la dimension critique est automatique. La principale qualité de l’ethnographe, c’est l’humilité, qui l’incite à se méfier de ses préjugés. L’anthropologue est entre deux mondes, il doit abandonner en partie celui dont il vient, sans être jamais entièrement dans celui qui l’accueille. Et c’est parce qu’il a cette distance qu’il peut être efficace, en faisant ainsi varier les paramètres de son propre monde à partir des paramètres du monde où il a choisi d’élire domicile.

Est-ce cela qui vous a conduit à vous éloigner progressivement du marxisme, dont vous avez été un compagnon de route pendant longtemps ?

Il y a beaucoup de choses à conserver chez Marx, par exemple sa théorie de la plus-value qui reste complètement d’actualité. Beaucoup des textes de jeunesse de Marx sont très intéressants parce qu’ils s’efforcent précisément d’aller à l’encontre du naturalisme. Mais ensuite, avec ses textes plus économiques, et notamment Le Capital, il a fini par se laisser happer par sa critique de l’économie politique, et il a eu tendance à naturaliser l’activité productive comme étant caractéristique du temps présent… En cela, il est typique des penseurs socialistes du 19e siècle qui n’ont pas pris en considération la finitude des ressources. Or, c’est justement un point crucial qui met à mal tout le projet construit sur l’émancipation des peuples grâce au développement des forces productives.

« Nous devons être sensibles aux non-humains comme partenaires dans un mouvement général d’émancipation »

Au cœur de ce couplage, il y a en fait une double imposture qu’a bien mis en évidence Pierre Charbonnier dans son livre Abondance et liberté : on rendait ainsi possible l’émancipation par l’enrichissement et par l’accès à un très grand nombre de marchandises, sans prendre en considération le fait que cela n’était possible que par un phénomène de surexploitation des ressources, que ce soit la force de travail réduite en esclavage ou les matières premières, également hors d’Europe, et qui paraissaient donc infinies puisqu’on n’en voyait pas l’épuisement. Cela, Marx l’avait vu également d’une certaine façon, à travers la théorie du fétichisme de la marchandise : il explique bien qu’on ne perçoit pas la valeur travail qui est investie dans les marchandises, et qu’on finit par avoir tendance à voir les rapports entre les humains comme des rapports entre les marchandises.

De ce point de vue, la situation qui permettrait de sortir d’une logique marchande suppose donc de sortir de la logique de production, qui est caractéristique du naturalisme. Or, autant il y a bien des débats vifs sur le principe d’accumulation capitaliste, autant l’idée de production en tant que telle reste encore quelque chose d’assez répandu. Mettre l’accent sur le fait que nous devons être sensibles aux non-humains comme partenaires dans un mouvement général d’émancipation, ça permet ainsi de changer complètement de logiciel.

Certains vous rétorqueront que déconstruire le dualisme nature-culture n’offre pas beaucoup de prises concrètes, face à l’urgence de la crise écologique et l’ampleur des dégâts, voire que cela contribuerait à dépolitiser le sujet. Et que, si l’on considère le capitalisme comme le premier facteur responsable de la crise écologique, alors c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité. C’est en substance ce que défend par exemple un penseur comme Frédéric Lordon [3]. Que répondez-vous à cela ?

« Il faut tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes »

Qu’il faut, bien évidemment, lutter contre les institutions qui propagent et rendent possibles l’accumulation capitaliste, ça va de soi. Je n’ai jamais caché mes opinions là-dessus. Mais qu’est-ce que ça veut dire, aujourd’hui, être anticapitaliste ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que c’est le « Grand Soir », est-ce qu’on compte faire la Révolution et pendre tous les patrons au réverbère ? Il y a une erreur profonde sur l’état de la situation historique, qui ne s’y prête pas. C’était déjà le cas quand j’étais militant à la Ligue communiste révolutionnaire (ancêtre du NPA, ndlr) dans ma jeunesse, et c’est précisément la raison pour laquelle j’en suis parti. Notre espoir, complètement fou, c’était de devenir l’avant-garde du prolétariat, mais on ne s’était pas rendu compte que le prolétariat, tel qu’on le concevait, était en train de disparaître puisque la classe ouvrière elle-même était en train de disparaître…

Aujourd’hui, je vois dans les luttes écologiques une capacité de mobilisation absolument extraordinaire, que je ne retrouve pas dans les luttes anticapitalistes traditionnelles, dont les modes d’action n’ont pas beaucoup progressé depuis 50 ans et qui consistent essentiellement à distribuer des tracts à la sortie des usines. Moi, j’ai été très déçu par la variante léniniste de ce militantisme, qui débouche sur une impasse. Et de manière générale, il est toujours dangereux de prioriser et de ne considérer tout le reste que comme des « contradictions secondaires ».

Au contraire, il faut tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes – ce n’est pas l’un ou l’autre. Et c’est aussi pour ça que Notre-Dame-des-Landes est un cas si intéressant : au-delà de sa valeur exemplaire, elle a aussi offert un point d’appui important pour continuer les luttes institutionnelles. C’est tangible. Sinon, la lutte anticapitaliste reste juste incantatoire, et c’est rarement satisfaisant…

Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ces dernières années : qu’est-ce qui vous y plaît tant, au fond ?

Le projet politique qui y est défendu, et qui est encore très mal compris par ailleurs – il suffit de voir les politiciens de droite en parler pour mesurer leur ignorance et leur mépris. La ZAD porte un projet de vie communal, dans lequel les terres, comme le travail, sont en commun. Dans lequel il n’y a pas de logique marchande derrière l’acte de production, mais plutôt une forme d’entraide, de solidarité. Dans lequel les décisions politiques, c’est-à-dire celles qui concernent la vie collective, sont prises par discussion – c’est donc une démocratie participative plutôt que représentative. Ce qui est à la fois extraordinaire, avec un fort effet d’exemplarité, mais aussi très coûteux, puisque cela exige de rechercher et obtenir en permanence le consensus. Et de ce point de vue là aussi, on devine que cela peut être très inquiétant pour des politiciens qui considèrent qu’une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote, il n’a plus le droit à la parole !

Au fond, la ZAD propose un récit alternatif qui est porteur d’enthousiasme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’en crée un peu partout : contre les retenues d’eau pour la neige artificielle comme à La Clusaz, contre les mégabassines dans l’agriculture, contre des projets d’aménagement urbain, comme aux Lentillères à Dijon… C’est une forme d’occupation du territoire qui fait tache d’huile. Au début, c’est toujours une mobilisation contre un projet, et ensuite, cette mobilisation se stabilise en un mode de vie particulier. Cela m’a beaucoup frappé lorsque j’y étais, en juillet dernier, pour le festival « Zadenvies » : tous ces jeunes sont là en quête d’une altérité possible, d’une autre façon de voir et d’être ensemble. C’est ce qui est passionnant, ces modes d’action engendrent des modes de vie. Et de la joie, aussi, il faut voir l’enthousiasme à partager ces luttes. Tant mieux, car le militantisme ne doit pas être une martyrologie !

Sur le même sujet

- Astrophysicien et militant climatique : « L’analyse des faits scientifiques pousse à être écologiste »

- « L’idée que les revendications écologiques seraient des préoccupations de riches est fausse »

- Climat : « Croire que c’est l’individu qui doit porter la responsabilité morale de l’effort est une illusion »

Recueillis par Barnabé Binctin

Photo : © Benjamin Pichery

Ce 19 novembre, Barnabé Binctin anime une rencontre avec Philippe Descola lors du Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé), après la projection du documentaire Composer les mondes, d’Eliza Levy (horaires : 12h15 – 14h10).

Le Festival du livre et de la presse d’écologie se tient du samedi 19 et dimanche 20 novembre, à Paris, au Ground Control (81, rue du Charolais 75012 Paris), à partir de 12h (entrée à prix libre). Voir le programme ici.

Notes

[1] Pour la diffusion en salles et sur plateformes voir ici.

[2] Gallimard, 2005 ; réédition coll. « Folio essais », 2015.

[3] Dans un billet intitulé « Pleurnicher le vivant », qui s’en prend notamment à Bruno Latour (voir sa réponse dans nos colonnes) et à la nouvelle école de pensée qui lui est associée, Frédéric Lordon estimait par exemple que « se retrouver propulsé dans la position très politique de « la pensée-à-la-hauteur-du-péril » sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes, et que si nous voulons sauver les humains de l’inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c’est un exploit ». Lire le texte complet sur Le Monde diplomatique .

Commentaires récents