jeudi 17 novembre 2022, par Courant Alternatif

Cet article n’a pas pour ambition de faire une analyse approfondie de la révolte qui secoue l’Iran, mais de rappeler quelques éléments, en général connus mais parfois oubliés (ou même mis de côté), dont il faudrait tenir mieux compte lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui pourrait bien être une révolution.

Les Kurdes

Il existe en Iran une minorité kurde importante. Zhina Amini, la femme dont la mort a été le détonateur de la révolte actuelle, portait un prénom persan, Mahsa, pour, à l’instar de nombre de ses compatriotes, dissimuler ses origines.

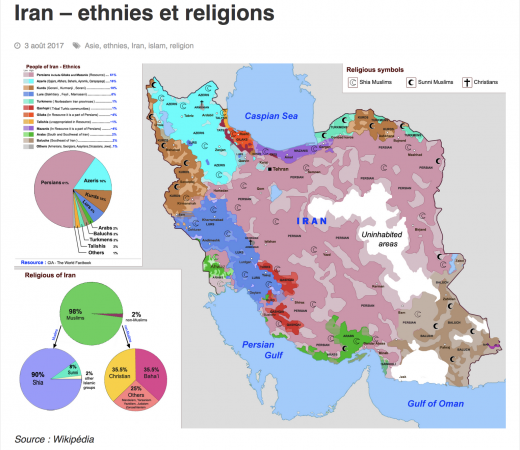

S’il existe bien administrativement une province nommée Kurdistan, celle-ci ne regroupe qu’un million et demi d’habitants, alors que le réel Kurdistan iranien (le Rojahlat), beaucoup plus étendu et situé à l’extrême nord-ouest du pays aux frontières turques et irakiennes, n’a pas d’existence officielle. Sa population d’environ 10 millions d’habitants principalement sunnites (12 % de l’Iran), très majoritairement d’origine kurde, est une des régions les plus pauvres du pays.

Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, une éphémère république kurde y a vu le jour. Mais après à peine un an d’existence, fin 1946, l’Iran, grâce au soutien actif des États-Unis et à la neutralité de l’URSS, s’est emparé militairement du jeune État et a pendu haut et court les résistants, en particulier ceux du Parti démocratique du Kurdistan irakien – PDKI [1].

Trente années plus tard, au lendemain de la révolution islamiste de 1979 qui a balayé le régime des Pahlavi, cette région est la seule qui a dit non au référendum sur la création d’une république islamiste. Pendant les dix années qui ont suivi, le régime des ayatollahs et ses gardiens de la révolution ont dû faire front à une résistance armée endémique.

Le PDKI (adhérent à l’Internationale socialiste) est toujours l’organisation de résistance hégémonique, mais une scission qui considère que ce dernier défend une vision bourgeoise de la lutte et du socialisme s’est constituée en une Organisation des travailleurs révolutionnaires du Kurdistan (le Komala). Minoritaire, cette organisation propose une perspective plus sociale et ouvrière proche du maoïsme ; elle s’est rapprochée du Parti communiste iranien jusqu’à s’y fondre quasiment, et joue dans la résistance une partition autonome qui l’amène à entrer en conflit ouvert avec le PDKI. En 2004 est apparu un nouveau groupe émanant du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan pronant le confédéralisme démocratique) et basé en Turquie, le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK).

Le 28 septembre dernier, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre les groupes armés kurdes, les accusant d’être à l’origine des émeutes qui secouent le pays.

Précisons que les Kurdes disséminés dans tout le territoire iranien sont tout aussi discriminés et réprimés à tous les niveaux que leurs homologues du Rojahlat : la moitié des détenus en Iran sont d’origine kurde alors que les Kurdes ne représentent que 15 % de la population [2].

La résistance kurde, loin de n’être que séparatiste, porte depuis longtemps une orientation sociale et est même devenue un symbole de lutte démocratique contre le fascisme, d’ouverture et de liberté d’expression, voire révolutionnaire. De nombreux opposants de gauche au régime des ayatollahs, non kurdes, ont toujours trouvé refuge dans cet extrême nord-ouest du pays où l’air était plus respirable. Des liens se sont tissés entres groupes kurdes et non kurdes, dont certains appartenant à d’autres minorités, comme les Baloutches à l’extrême sud-est du pays. Actuellement, dans tout l’Iran, de jeunes Kurdes traversent des centaines de kilomètres pour se rendre au Rojahlat ; et très souvent ils trouvent refuge dans des camps de réfugiés mis en place par le PDKI dans des zones montagneuses frontalières, en territoire irakien. Un aller sans espoir de retour tant que le régime islamiste sera en place !

Au regard de la place de la question kurde dans le passé de l’Iran, il n’est pas étonnant que l’origine de Zhina ait joué un rôle dans le déclenchement de la révolte même s’il est impossible d’en déterminer l’importance. Une place qui pourrait bien être encore plus importante dans l’avenir, si le processus continu de révoltes et de grèves qui s’est répandu dans tout le territoire perse depuis 2018 se poursuit, et si le mouvement kurde parvient à jouer un rôle de liant et de convergence entre les différents aspects du soulèvement.

Les ouvriers

Quand on parle révolution industrielle, on pense à l’Angleterre ou plus largement à l’Europe. On sait moins que l’Iran a connu la sienne tout au long du XXe siècle avec la même conséquence : l’émergence d’une classe ouvrière importante consécutive à la politique d’industrialisation menée par la dynastie Pahlavi au pouvoir.

Si on trouve les premières traces de grèves ouvrières au moment de la « révolution constitutionnelle persane » de 1905

[3], elles ne pèsent pas encore réellement sur la vie politique du pays. C’est ensuite, dans la période 1953-1979, que l’on note un accroissement important du nombre de grèves consécutif au rythme accéléré de l’industrialisation et au développement rapide de la classe ouvrière. Il faut souligner qu’à l’époque l’État perse (que l’on appelle iranien depuis la venue au pouvoir des Pahlavis) est le principal producteur de pétrole du Moyen-Orient, mais que son exploitation et ses bénéfices lui échappent, ce qui a pour effet de développer un sentiment national dans toutes les strates de la population, y compris la classe ouvrière qui n’a de cesse de vouloir que son travail soit payé à son « juste prix ».

En 1978, moment de la révolution khomeiniste, ce sont 5 millions d’ouvriers représentant 25 % de la population active qui constituent une force potentiellement porteuse d’un changement social.

Depuis la fin des années 80, après la guerre contre l’Irak, il y a eu une succession ininterrompue de conflits, ponctués de tentatives de constitution de regroupements ouvriers autonomes (mais sans lendemain), et de soulèvements urbains. Le régime a réussi à les écraser par une répression brutale, mais aussi par l’intégration de certains leaders ouvriers dans des structures dites de « société civile ».

Comme à aucun moment de l’histoire des luttes ouvrières en Iran le syndicalisme n’a pu s’installer, il n’existe guère d’intermédiaires institutionnels entre la classe ouvrière et le pouvoir, si bien que lorsque grève ou lutte il y a les travailleurs se regroupent dans une sorte de conseil sur le lieu de travail. Prenons garde de ne pas y voir le fantôme de Pannekœk et du conseillisme mais, quand même, l’absence de corps intermédiaires et le poids accru de la classe ouvrière créent des conditions favorables à l’autonomie.

Et d’ailleurs les islamistes ne s’y sont pas trompés en œuvrant à l’institutionnalisation et au contrôle des conseils existants ou potentiellement existants. La Maison des travailleurs est l’organisation officielle nationale, la seule autorisée, d’où émane un Conseil islamique du travail. Ce dernier, supervisé par le Bureau du travail qui est sous la responsabilité de l’État, est présent dans toute entreprise de plus de 35 salariés pour y gérer les relations de travail. Les lois de 1990 stipulent que tout syndicat de travailleurs indépendant formé dans un établissement où le Conseil (ouvrier !) islamique est présent doit automatiquement être interdit. A de rares exceptions près, ce Conseil n’est qu’un relais du pouvoir en place.

En 2009 les élites politico-culturelles du « mouvement vert » ont pris la rue, prétextant les fraudes électorales lors de l’élection présidentielle. Une contestation qui, dans la mesure où elle était réformiste et que classe ouvrière en était alors relativement absente, faisait saliver les élites de la gauche européenne.

Aujourd’hui c’est différent : la nature même du régime est mise en cause, et la classe ouvrière est présente dans un mouvement qui a commencé pendant l’été 2020, lorsqu’une vague de grèves a traversé le pays dans une période de crise et d’appauvrissement, essentiellement sur des revendications économiques – comme le paiement des salaires, la fin des lois antisyndicales ou de meilleures conditions de travail (pétrochimie et raffineries qui emploient en grande partie des précaires, mines, métallurgie…). Ce mouvement a en quelque sorte déblayé le terrain et ouvert la porte à une contestation plus vaste.

Le hijab

Plus largement que la soumission à un ordre patriarcal, l’imposition du hijab marque la volonté d’assujettissement à un ordre politique, juridique et économique qui forme un tout indissociable. Le hijab est un signe qui permet de se reconnaître entre soi : on en est ou on n’en est pas. Et ne pas en être, c’est ne pas exister, ou ailleurs, en dehors, très loin.

Le port du hijab est utilisé par les islamistes non seulement comme un outil de la réappropriation du corps des femmes par les hommes, mais aussi comme un symbole de l’opposition au monde occidental, donc à l’impérialisme. C’est ainsi qu’un instrument d’oppression apparaît comme un symbole de libération. Porter le hijab, c’est brandir haut et fort l’étendard de la révolte contre le capitalisme et l’impérialisme occidental. Le président de la République islamique a déclaré à la tribune de l’ONU, en septembre dernier, que non seulement « les femmes iraniennes ont elles-mêmes spontanément choisi le hijab », mais encore que « le hijab de nos femmes fait partie de notre culture ». Au même moment, à Téhéran, des milliers de femmes arrachaient leur voile et le brûlaient.

Il est paradoxal de noter qu’en Occident, et particulièrement en France, certains courants de gauche comme d’extrême gauche ont cédé à la tentation d’interpréter le port du hijab par certaines femmes musulmanes comme un moyen de contester l’ordre impérialiste et le colonialisme, faisant ainsi de ces femmes une sorte d’avant-garde de l’émancipation contre les méchants islamophobes. La signification patriarcale de ce hijab passe ainsi au second plan, et il devient un élément simplement culturel appartenant aux femmes – comme l’a déclaré le Président Raïssi cité plus haut. Or le hijab n’est pas plus un signe émancipateur appartenant à la culture des femmes que l’islam ne serait devenu la religion des pauvres, comme certains gauchistes le sous-entendent.

Deux choses à noter pour terminer.

Primo, les manifestations contre le hijab ne sont pas nouvelles et le mouvement actuel n’est pas « une divine surprise ». En 1979, après la « révolution », des dizaines de milliers de femmes défilaient dans les rues de Téhéran contre son obligation. La différence entre 2022 et 1979, c’est le fait que la contestation est bien plus importante aujourd’hui, bien sûr, et qu’elle est moins centrée sur la capitale ; mais c’est aussi que, depuis 1979, l’Iran s’est prolétarisé et les contestations qui vont avec se sont succédé, ouvrant des brèches qui ont débouché sur le mouvement actuel.

Secundo, la contestation du hijab est beaucoup plus largement anti-patriarcale et populaire qu’auparavant. En 1979 puis lors de la « révolution verte », c’était surtout des classes moyennes supérieures qui occupaient la rue. Aujourd’hui les classes populaires sont largement présentes dans la rue. En témoigne la repris du slogan « Femme, Vie, Liberté » (en kurde : Jin, Jiyan, Azadî), fruit de la lutte de libération du mouvement kurde, et entendu au moins dès 2003, lors du rassemblement des femmes pour « la paix, maintenant ».

JPD

Notes

[1] Notons qu’aujourd’hui les États-Unis et le PDKI se sont rapprochés, nouvelle situation géopolitique oblige. Alors qu’après la guerre l’Iran tombait dans l’escarcelle occidentale suite à l’invasion du pays par l’Angleterre et au retrait soviétique, elle ne fait plus partie de la zone de contrôle de l’oncle Sam, qui voit d’un bon œil tout ce qui peut déstabiliser la République islamique. Comme en Syrie, ce n’est pas la situation du peuple kurde qui compte mais l’utilisation que les impérialismes peuvent en faire.

[2] En Turquie, les Kurdes sont environ 20 % de la population.

[3] Sous la pression du mécontentement populaire, d’une partie du clergé et d’intellectuels modernistes, pour la première fois au Moyen-Orient un parlement est créé. En 1925, après la destitution du shah (souverain perse) Qadjar, c’est la famille Pahlavi qui s’empare du pouvoir et qui fournira au pays les deux shahs suivant, le second étant viré en 1979

Commentaires récents