● Grève● Lutte Ouvrière● Romans

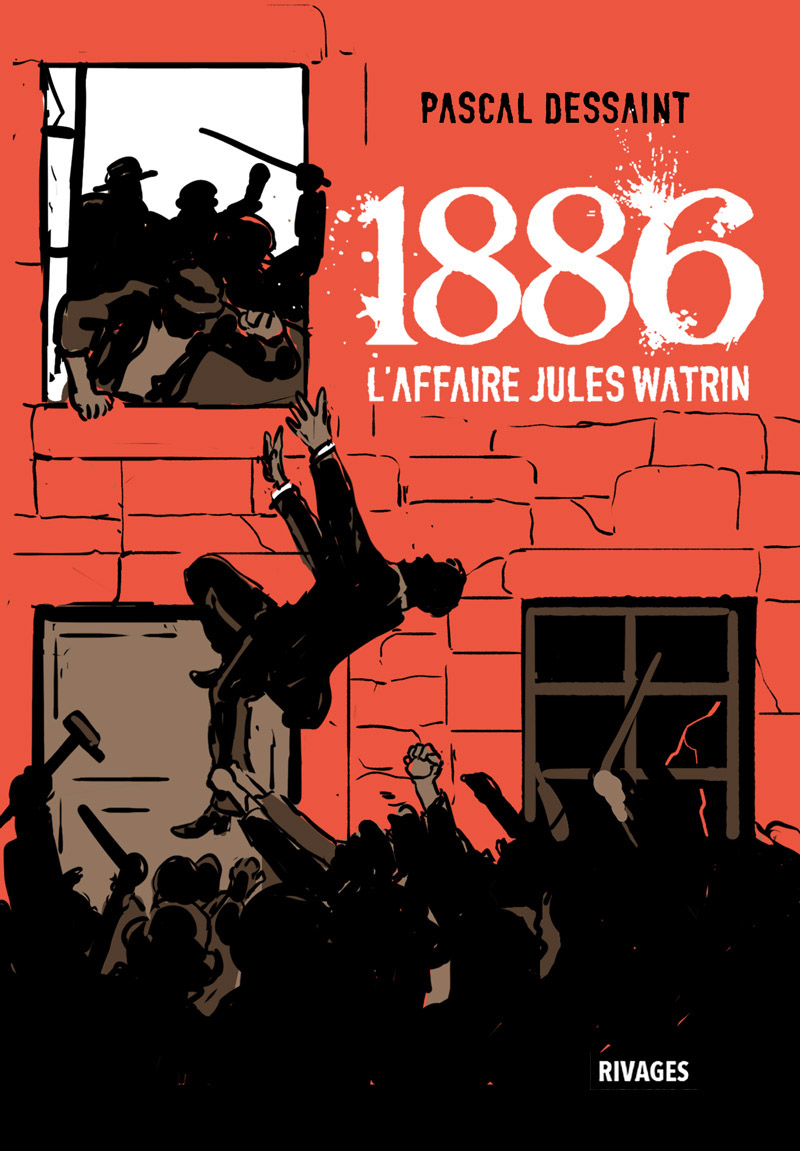

En 1886, le meurtre de Jules Watrin par des ouvriers mineurs en grève marque durablement les esprits, alors qu’Émile Zola vient de publier un an plus tôt son roman Germinal. L’écrivain Pascal Dessaint revient sur cet épisode oublié dans un ouvrage qui dresse un parallèle troublant avec l’époque contemporaine.

Editions Rivages

Comment les luttes se construisent-elles et comment la violence y participe ? A travers le récit du meurtre de Jules Watrin, sous-directeur de la Compagnie des Houillères et Fonderies de l’Aveyron en 1886, Pascal Dessaint ressuscite un fait divers qui résonne avec le monde contemporain, ouvrant des questions toujours irrésolues.

Son récit démarre au milieu d’une grève tendue dans le milieu ouvrier de la mine à Decazeville, en Aveyron. La IIIe République est encore neuve et les esprits toujours marqués par la répression du mouvement insurrectionnel de la Commune de Paris (1871). La Constitution de 1875 n’a pas mis fin aux affrontements entre républicains et monarchistes, et ce n’est qu’en 1879, par la pratique du Président Jules Grévy (une “constitution non écrite” qui marque l’effacement de l’exécutif devant les chambres) que la République s’enracine enfin durablement en France. Si les ouvriers ont acquis des droits (la liberté de réunion, le droit de grève), les conflits sociaux restent nombreux. En 1885, Émile Zola décrit les conditions de travail dans les mines dans le roman Germinal, inspiré de faits réels. Elles sont effroyables.

Histoire d’un meurtre

Le 26 janvier 1886, deux mille mineurs de Decazeville en grève se rendent auprès du sous-directeur de leur mine, Jules Watrin. Une trentaine de délégués portent leurs revendications : journée de travail de 8 heures, hausse des salaires, réintégration des grévistes et départ de Watrin, dont l’attitude est jugée insupportable. Lors d’un mouvement de foule incontrôlable, celui-ci est mis à mort : d’abord frappé par plusieurs ouvriers, il est jeté par la fenêtre et s’écrase quelques mètres plus bas.

Les circonstances de ce meurtre sont expédiées dans les vingt premières pages du livre de Pascal Dessaint, un ouvrage âpre rédigé dans un style à mi-chemin entre essai et fiction, entrecoupé d’extraits d’articles de presse d’opinion de l’époque. Après avoir brièvement décrit les faits, l’auteur s’attache plutôt à en analyser les conséquences, les impacts politique, institutionnel et judiciaire.

La guerre sociale

Dans la foulée de la mort de Watrin, la compagnie minière promet d’augmenter les salaires, avant de faire appel à l’armée. Lorsque la grève s’arrête, la direction revient sur sa promesse. C’est le nouvel épisode d’une véritable guerre sociale qui constitue le cœur de l’ouvrage, témoignage de la manière dont l’enchaînement inexorable de réactions en chaîne peut amener au drame, sans calcul ou préméditation. Pascal Dessaint décentre le récit et rappelle que la violence ouvrière répond à une autre forme de violence, plus institutionnelle, qui trouve moins sa place dans les livres d’histoire.

En 1869 par exemple, l’armée avait tiré sur les grévistes à Aubin, occasionnant quatorze morts des deux sexes dont un enfant. Des faits atroces dont Émile Zola s’était inspiré pour rédiger son Germinal. Après le meurtre de Watrin, c’est Zola qui est mis en accusation, dans un classique retournement de responsabilité : l’écrivain aurait excité les foules avec le récit de cette fusillade.

L’autre violence plus difficile à mesurer se trouve à l’origine des grèves : les ouvriers ont faim, leurs revenus sont insuffisants pour nourrir leurs familles. Beaucoup d’entre eux meurent aussi à la mine, faute de dispositifs de sécurité suffisants. Mais la mort qui marque les esprits alors, c’est celle, atroce, de Jules Watrin.

Pacifier les esprits et réparer les cœurs

Les sensibilités de gauche se déchirent sur l’affaire Watrin. Le député marxiste Basly (ancien ouvrier mineur et inspirateur du personnage d’Étienne Lantier dans le roman de Zola) prend fait et cause pour les grévistes à l’Assemblée nationale, accusant Watrin d’avoir « affamé » les ouvriers. Jean Jaurès, benjamin de la chambre des députés, s’en émeut et défend le gouvernement, condamnant tout ce qui pourrait s’apparenter à un appel au meurtre. La gauche est alors explosée façon NUPES.

Après les arrestations des suspects du meurtre de Watrin, les grèves reprennent. Elles sont largement soutenues à l’aide de souscriptions organisées par des organes de presse, des conseils municipaux et des syndicats étrangers. Au procès, cent témoins sont convoqués à la barre. Les débats prennent une tournure politique, selon une stratégie mise en place par les avocats de la défense : “Est-il étonnant que les ouvriers dont la vie s’écoule dans de perpétuelles privations se dressent un jour contre ceux qui les exposent à toutes les souffrances ?” demande l’un d’eux, tandis qu’un autre affirme : “La cause du meurtre, Messieurs les jurés, est l’immense misère qui étreint le bassin ouvrier”. Dans leurs conclusions, les avocats demandent la clémence, sans nier la gravité des faits, au nom de la réconciliation : “il ne faut pas reculer devant la possibilité de la pacification.”

“Pacifier les esprits et réparer les cœurs” : voilà un ambitieux programme pour une justice indépendante. A l’heure où l’on s’interroge dans les salles de cinéma sur les vertus restauratives de la justice, la découverte des minutes de ce procès méticuleusement reconstituées par Pascal Dessaint cent trente-sept ans après les faits est une démonstration : la justice a le pouvoir de réconcilier et d’unir un pays. Souvent entendue comme un outil de revanche et de punition, elle peut offrir un autre visage. Laissons aux lecteurs du livre la surprise de la découverte du verdict.

L’éternel retour de l’histoire

Pascal Dessaint ne légitime, ne justifie ou n’excuse jamais la violence. Son travail vise à expliquer les causes de gestes impensables, à les mettre en perspective pour les comprendre malgré leur caractère inacceptable. Il ouvre et ferme son récit avec une autre scène, d’octobre 2015, qui a profondément marqué les esprits d’aujourd’hui : celle du DRH d’Air France fuyant des salariés furieux, sa chemise déchirée. Il est probable que chacun en ait en mémoire l’image, sans se souvenir de la violence sociale qui avait provoqué la fureur des grévistes : la suppression de près de trois mille postes dans l’entreprise.

Ni en 1886, ni en 2015, ni aujourd’hui la violence n’a résolu quoi que ce soit. Elle est toujours une impasse. Mais en 2023, à l’heure où la droite et l’extrême-droite ne cessent de réclamer avec cynisme aux élus de gauche de condamner la violence d’une infime minorité de manifestants contre la réforme des retraites, il convient de rappeler que dans nos sociétés la violence est protéiforme, et que sa disparition tient plus sûrement dans le combat contre ce qui la cause que dans sa dénonciation.

Cette hypocrisie, celle qui consiste à ne condamner la violence que quand elle est le fait des pauvres, a autrefois été dénoncée par un évêque brésilien bien connu pour sa lutte contre les injustices sociales : Don Helder Camara. Il écrivait ceci : « Il existe trois formes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première qui la fait naître, et la troisième qui la tue. »

- 1886, l’affaire Jules Watrin, un livre de Pascal Dessaint, éditions Rivages (272 pages, 21 euros)

Crédits photo/illustration en haut de page :

Adrien Colrat

Commentaires récents