Prolétaires de l’éducation

Mini-salaires et contrats précaires. Voilà avec quoi sont remerciés un paquet de professionnels essentiels au bon fonctionnement de l’école. Parmi eux, il y a celles qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Celles et ceux qui règlent les conflits dans la cour du bahut et font le lien entre l’institution et les familles. D’autres encore qui accueillent les enfants avant et après la classe. Fragments de quotidiens en lutte.

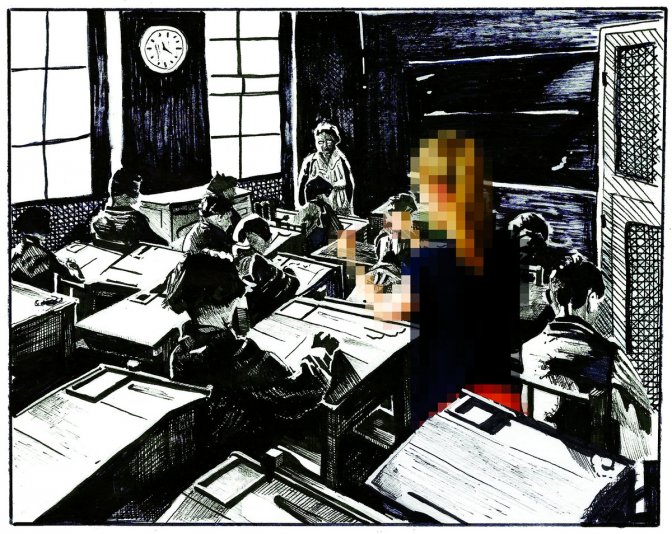

Dans les débats sur la dégringolade de l’Éducation nationale, ce sont souvent les grands oubliés. Qu’ils soient assistants d’éducation (AED – parfois appelés « surveillants »), accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH, à 93 % des femmes) ou animateurs périscolaires, beaucoup estiment ne pas être suffisamment considérés.

C’est le cas des « anim’ » embauchés par les mairies pour assurer l’accueil des élèves de maternelle et de primaire sur le temps de la cantine ainsi qu’avant et après la classe. En 2013, ils « avaient servi de variable d’ajustement lors de la réforme des rythmes scolaires, écrit Libération. Recrutés en nombre lors de la mise en place de la semaine de quatre jours et demi sous le quinquennat Hollande, [ils ont ensuite été] évincés lorsque Jean-Michel Blanquer [a laissé] aux communes le choix de revenir à la semaine de quatre jours1. » La plupart de ceux qui continuent aujourd’hui d’officier dans les écoles gagnent entre 800 et 900 euros mensuels. En décembre dernier, ils ont été nombreux à débrayer pour dénoncer leur précarité.

AESH et AED sont pour leur part rémunérés par les inspections académiques (IA). Les premières sont recrutées par contrat de droit public pour trois ans, renouvelable une fois. Ce n’est qu’à l’issue de ces six années qu’elles peuvent prétendre à une embauche en CDI. Quant aux seconds, ils cumulent les CDD sans perspective de contrat pérenne. Si une loi vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée pour améliorer leurs statuts, à l’heure où ces lignes sont écrites, elle doit encore passer par le Sénat et reste largement insuffisante : les AED ne pourraient ainsi être CDIsés qu’au bout de six ans de contrats à durée déterminée (trois ans pour les AESH). Logique, dans ces conditions, qu’ils crient leur ras-le-bol et luttent pour des statuts moins précaires. Depuis fin 2020, les débrayages se succèdent, à l’image des 20 et 27 janvier derniers, où AED et AESH ont défilé dans la rue aux côtés des enseignants. On a donné la parole à quatre de ces travailleurs et travailleuses précaires. Amel*2, Charlie*, Anouk et Célia nous racontent leur quotidien et leurs luttes en temps de Covid. Verbatim

« On n’a pas les moyens d’accomplir nos tâches »

Voilà six ans qu’Amel est accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH). Elle travaille à Marseille dans une école REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé). Sa mission ? Assister en classe un jeune autiste de 9 ans et demi, scolarisé en CM1. Amel travaille 21 heures par semaine pour 720 euros, sans réelle formation au handicap.

« J’accompagne un enfant diagnostiqué autiste asperger3 depuis un an et demi. Suivant ses besoins, je fais du soutien scolaire pendant le cours, je l’accompagne dans ses troubles du comportement et de l’attention. Même s’il peut avoir des compétences supérieures à ses camarades, cet enfant manque parfois d’autonomie alors je l’aide aussi dans les gestes du quotidien.

En tant qu’AESH, on suit des élèves atteints de troubles très différents, parfois visibles, parfois non. Ces dernières années, on accompagne beaucoup d’enfants atteints de dyslexie, d’autisme, de troubles du comportement. Une fois que les parents ont déposé un dossier accompagné d’attestations de divers soignants, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) attribue à l’enfant un nombre d’heures de suivi par une AESH. Mais dans l’école où je travaille, et c’est le cas dans bien d’autres établissements, des élèves sont laissés sans soutien alors que la MDPH leur a attribué des heures. Quant aux AESH, elles sont généralement amenées à accompagner entre un et trois enfants tout au long de l’année.

Je fais ce boulot depuis six ans. Je suis employée par l’inspection académique (IA), mais c’est un lycée employeur qui s’occupe de la gestion de mon contrat et de mon salaire. D’autres AESH dépendent uniquement de l’IA. On a un statut précaire et la hiérarchie se permet de nous traiter à la légère. Par exemple, en juin 2019, on a rompu mon contrat sans préavis. Je me suis retrouvée au chômage pendant les vacances scolaires (ce qui a permis à mon employeur de ne pas me les payer) sans savoir si j’allais être réembauchée. On m’a finalement fait un nouveau contrat mi-octobre. Là où c’est l’arnaque, c’est que j’ai été rétrogradée débutante alors que ça faisait déjà trois ans que je travaillais en tant qu’accompagnante. Bref, il n’y a pas de petites économies ! « Là où c’est l’arnaque, c’est que j’ai été rétrogradée débutante alors que ça faisait déjà trois ans que je travaillais en tant qu’accompagnante. »

Les AESH revendiquent une revalorisation de leur salaire et un meilleur statut. Elles se sont aussi mobilisées contre les Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), des “plateformes de flexibilité” mises en place de façon expérimentale en 2019 et que le gouvernement étend aujourd’hui à toutes les écoles. Ces Pial risquent de dégrader toujours plus notre travail, car plutôt que de suivre un, deux ou trois élèves fixes, on peut être baladées dans différents établissements scolaires au gré des besoins. Tout ça pour compenser le manque d’AESH.

Dans mon école, je me sens reconnue et placée au même niveau que les enseignants. Mais je sais que j’ai de la chance. Certaines collègues se plaignent d’être peu considérées par l’administration, voire par des enseignants qui supportent mal la présence d’un autre adulte dans la classe. Parfois, c’est avec les parents que c’est compliqué : il y a quelques années, dans une réunion d’AESH, une accompagnante noire racontait avoir été victime de racisme de la part de parents qui n’acceptaient pas que leur enfant soit suivi par elle.

Ces postes d’AESH ont été créés pour permettre à l’école d’inclure les enfants en situation de handicap. Mais il y a un défaut quasi total de formation : une demi-journée sur l’autisme, une autre sur les troubles de l’attention, c’est à peu près tout. Ça ne donne aucune clé pratique et c’est très généraliste. On n’a pas de réels moyens pour accomplir nos tâches correctement, sauf si on se les donne nous-même. La première fois que j’ai accompagné un enfant autiste, il a bien fallu que je me renseigne sur ce trouble. J’ai eu la chance d’être en contact avec sa psychologue : elle est venue quelques fois à l’école et on pouvait s’appeler, on se tenait au courant des progrès, des évolutions. Mais on manque de référents à qui on pourrait faire remonter certaines de nos difficultés. On nous parle d’école inclusive, mais ce n’est qu’un écran de fumée. »

« Le boulot dépasse toujours les limites du collège »

Depuis trois ans, Célia est AED dans des collèges REP+. Elle a d’abord travaillé dans un gros établissement du quartier défavorisé de la Meinau, à Strasbourg. Puis dans un autre, plus petit et tranquille, au centre de Marseille. En REP+, raconte-t-elle, les AED sont au cœur de la vie des élèves et constituent souvent le chaînon manquant entre les familles, les enfants, les profs et l’administration.

« Le boulot de la vie scolaire en théorie, c’est la surveillance de la cour et du self et quelques tâches administratives. Mais la plupart du temps, on fait un tas de choses qui n’ont rien à voir avec ça. Quand on est AED dans un établissement REP+, les élèves sont à tout moment en train de nous solliciter et sont complètement dépendants de la vie scolaire. L’éventail des problèmes est sans fin : on leur a volé une trousse, il y en a un qui a fait chier l’autre, ils se sont tapés dessus… Alors forcément, ça crée une relation de proximité.

Les profs le savent et ça fonctionne parfois très bien avec eux, comme avec la direction. Dans mon collège précédent, les AED avaient leurs casiers dans la salle des profs, on en tutoyait la plupart, on communiquait. Quand les profs savaient qu’on s’entendait bien avec un élève, ça arrivait régulièrement qu’ils viennent nous demander de l’aide – parce qu’il les faisait soudain chier ou parce que ses notes dégringolaient, par exemple. De plus, la vie scolaire était souvent impliquée dans ce qui était mis en place en lien avec le statut REP+. On faisait “l’école ouverte”, qui consiste à ouvrir le collège pendant les vacances et accueillir les élèves pour qu’ils participent à des ateliers à l’initiative des profs. On avait aussi chacun un ou deux élèves en tutorat, des jeunes compliqués ou qui avaient des problèmes de concentration, avec le besoin d’apprendre à s’organiser ou des notes pas fameuses, et qu’on suivait toute l’année. C’étaient surtout des troisièmes qu’on aidait à trouver un stage. On préparait avec eux CV et lettre de motivation, on les amenait sur place, on discutait avec leur potentiel maître de stage, on les aidait ensuite à rédiger leur rapport… Le boulot de l’orientation, quoi. En plus de ça, pendant le confinement et même après, il est arrivé qu’on fasse cours à la place de profs qui étaient en arrêt – ce qui est complètement illégal, et pour le même salaire, bien sûr.

Comme les élèves nous parlent tout le temps, on a accès à des informations qu’il faut savoir gérer. C’est souvent à la vie scolaire qu’ils s’adressent en premier lieu. Il arrive que ça crée des tensions avec les psychologues scolaires et l’infirmière. Elles trouvent souvent absurde qu’un gamin se confie à la vie scolaire plutôt qu’à elles. On est censés leur passer toutes les informations qui les concernent, sauf qu’il y a des infos un peu délicates que les gamins nous demandent de ne pas donner… Quand ça tombe sous le coup de la loi ou que ça nécessite un signalement (par exemple si on remarque qu’un enfant présente des marques corporelles qui font penser qu’il est battu à la maison), on passe le mot. Mais dans d’autres cas, ce serait plus intelligent qu’on puisse d’abord en parler en tête-à-tête avec le gamin. « Pendant le confinement et même après, il est arrivé qu’on fasse cours à la place de profs qui étaient en arrêt – ce qui est complètement illégal. »

Le boulot dépasse toujours les limites du collège. À la Meinau, je bossais pas mal avec le centre socioculturel et je connaissais le médiateur de quartier. Il y avait aussi une médiatrice sur le site de l’école, avec qui la communication était assez fluide. Ça permettait de se passer des informations pour suivre les jeunes à l’extérieur. Quand un gamin en tutorat ne venait pas pendant deux semaines, ça m’est arrivé d’aller le chercher chez lui. Ce ne sont pas des trucs qu’on est censés faire – on s’y colle un peu par désespoir. Il y a aussi la question du rapport avec la police. On a l’ordre de ne leur donner aucune info quand ils appellent, mais ces salauds essaient évidemment d’en gratter. La vie scolaire est parfois impliquée plus directement. Une fois, une bande de gamins s’est fait arrêter. Le lendemain, les parents n’avaient pas de nouvelles. Quand les pions ont eu l’info par des gosses dans la cour, c’est nous qui avons dû annoncer aux mamans que leurs gamins étaient au commissariat. »

⁂« C’est pas cher payé le manque de respect »

Charlie est elle aussi AED dans un collège de Marseille estampillé REP+. Son poste est particulier : elle fait partie de l’équipe d’une classe passerelle, un dispositif qui accueille une dizaine d’élèves en situation de « décrochage scolaire », souvent exclus de leurs établissements respectifs pour des faits de violence. Dans ces classes collaborent un AED, un enseignant et des éducateurs.

« Je suis embauchée en tant qu’AED, mais mon job n’a pas grand-chose à voir avec les fiches de poste habituelles : je ne fais rien qui soit en lien avec la vie scolaire, je ne surveille pas la cantine, ni la cour de récréation, je ne suis pas au portail le matin, je n’appelle pas les parents quand un jeune est absent…

Le gros de mon boulot se fait en classe, où j’assiste l’enseignante. J’aide les jeunes dans le travail qu’on leur donne. Quand un élève ne peut pas suivre le cours avec les autres, soit parce qu’il perturbe trop, soit parce que c’est trop compliqué pour lui, je l’emmène dans une autre salle pour travailler en individuel. L’année dernière, je m’occupais aussi de tout ce qui concerne les recherches de stages et j’assistais les jeunes dans la préparation de leur examen – le Certificat de formation générale (CFG) –, notamment en les aidant à s’entraîner à l’oral.

Au sein d’une classe passerelle, plusieurs professionnels travaillent ensemble : un enseignant, un AED, des éducateurs, un psychologue. C’est un vrai apport : on n’appréhende pas les situations de la même manière, ce qui crée de la complémentarité. Mais parfois les frontières sont floues. J’ai par exemple dû m’interposer physiquement au milieu d’une violente altercation entre un prof et un jeune dans la cour. Ce qui relève plus du boulot d’éducateur. Je ne me plains pas, parce que c’est aussi pour moi ce qui fait l’intérêt de ce job. D’autant que j’ai une formation d’éducatrice. Clairement, ça arrangeait tout le monde que j’ai ce diplôme et cette expérience. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été embauchée. Ce qui me pose parfois des cas de conscience : je prends le boulot de quelqu’un qui n’est pas diplômé et qui aurait peut-être besoin de ce taf pour acquérir de l’expérience et passer des concours… « On n’appréhende pas les situations de la même manière, ce qui crée de la complémentarité. »

Et j’accepte avec mes compétences d’être payée 642 euros par mois pour 18 heures par semaine. Alors que c’est parfois dur. Je me souviens par exemple d’un jour où je me suis fait malmener par un jeune. Ce matin-là, je n’avais pas eu le temps de faire de pause. Quand j’ai pu m’éclipser aux toilettes et souffler un coup, j’ai vu sur mon téléphone le virement de mon salaire. 642 euros, je me suis dit que c’était pas cher payé le manque de respect. Et le boulot ne s’arrête pas quand on rentre chez soi. Dès le début, j’ai décidé que je ne ferai pas une heure de plus que ce qui est écrit sur mon contrat. Sauf que parfois, tu as besoin d’échanger avec les collègues, de les joindre hors du temps scolaire. C’est nécessaire pour gérer certaines situations : quand tu n’as qu’une seule réunion d’équipe par semaine, ce n’est souvent pas suffisant.

Au niveau de la relation avec l’enseignant, tu peux aussi bien tomber sur un prof qui te prend pour son égal que sur un autre qui pense qu’il est ton supérieur hiérarchique. Eux sont en CDI, indéboulonnables, ils gagnent parfois le triple du salaire des AED. Ils ont aussi la légitimité de la transmission du savoir perçue comme plus noble. D’ailleurs, eux touchent une prime pour travailler en REP+ à laquelle les AED n’ont pas le droit. Pourtant, on travaille dans le même établissement, face aux mêmes jeunes…

C’est une des raisons pour lesquelles les AED sont descendus dans la rue à plusieurs reprises l’année dernière. Ils demandaient aussi la possibilité d’être embauchés en CDI. Aujourd’hui, nos contrats sont des CDD renouvelables sur une période de 6 ans maximum. »

« Les bras armés de directives déconnectées des réalités »

Anouk est coordinatrice pédagogique dans une petite ville d’Auvergne. Embauchée par la mairie, c’est elle qui gère, entre autres, les personnes employées par la ville et travaillant au sein de l’école. Parmi elles, il y a les animateurs périscolaires. Anouk fait partie de celles et ceux qui ont participé au mouvement de grève de décembre dernier lancé par les professionnels de l’animation pour dénoncer la précarité de ce job.

« Pendant longtemps, là où je travaille, il n’y avait pas de réelle démarche pour penser le sens de l’accueil périscolaire. Le plan, c’était : on garde les gosses avant et après l’école, point barre. En termes de taux d’encadrement et de qualification du personnel, c’était un peu le bordel. Certaines personnes se retrouvaient à faire de l’animation sans être formées. On demandait par exemple à des agentes d’entretien de s’en charger.

Depuis, un effort a été fait. Sauf que l’année dernière, tout le monde pleurait parce qu’on n’arrivait pas à recruter d’animateurs. Quand tu regardes les conditions de travail, il ne faut pas s’étonner ! On parle de contrats à 16 ou 18 heures par semaine, avec des horaires hachés : on les fait venir trois fois dans la journée. Certains commencent à 7 h 30 pour ouvrir l’école, repartent à 8 h 30, reprennent vers 11 h, repartent à 14 h, reviennent à 15 h 45 pour finir à 18 h 30. Il faut imaginer le budget essence quand tu vis en zone rurale ! Et puis avec des salaires au Smic horaire. Clairement, tu ne peux pas vivre avec ça. Pour ma part, je suis titulaire de mon poste et gagne 1 300 € net par mois dans une collectivité qui ne prend même pas la moitié de la mutuelle en charge. Et je suis dans l’équipe de direction ! « Certaines personnes se retrouvaient à faire de l’animation sans être formées. »

Beaucoup d’animateurs et animatrices périscolaires sont contractuels : ils ne peuvent pas bénéficier du droit à la formation, et ne sont pas titulaires. Ça a aussi des conséquences sur la qualité de leur boulot : tu ne peux pas demander aux gens un réel investissement, ni de réfléchir au sens de leurs missions s’ils n’ont pas de perspective. Mais ça peut bouger : là où je bosse, on a fait remonter cette situation à la mairie et cette année, sur six anim’, quatre ont été stagiairisés. C’est-à-dire qu’ils sont embauchés pendant une année à l’issue de laquelle ils seront titularisés et deviendront fonctionnaires territoriaux. Ils ont toujours des salaires de merde mais obtiennent le droit à des formations, à la mutation, etc. Leurs contrats sont aussi plus intéressants : ils font 26 ou 28 heures par semaine. C’est pas la panacée, mais c’est déjà mieux. Ce qui peut changer la donne, c’est la volonté des élus d’inscrire les écoles dans un projet global d’éducation où tous les maillons de la chaîne (enseignants, anim’, etc.) travailleraient ensemble. Mais ça nécessite une professionnalisation des animateurs.

On parle souvent du boulot d’anim’ comme d’un job étudiant. Eh bien dans mon école, il y a zéro profil de ce genre. On compte un guitariste de punk-buvette de quarante piges qui veut finir sa carrière comme il peut dans l’animation, une nana de 27 ans qui a un CAP petite enfance, une jeune maman de 25 ans, également titulaire de ce diplôme, qui a passé son temps à faire des remplacements et à choper des contrats courts non reconduits. Ou encore Martine, qui bosse pour la mairie depuis vingt ans et qui est à la fois Atsem [agent territorial spécialisé des écoles maternelles], femme de ménage et animatrice.

Au mois de décembre, je suis la seule de mon école à avoir pu faire grève pour dénoncer la précarité de ce boulot. Personne d’autre n’avait la possibilité de débrayer : une journée en moins, c’est souvent l’assurance que tu n’auras pas de quoi payer ton loyer le mois prochain. Pourtant, les anim’ sont en colère. Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont dans le Covid ras la gueule ! Les protocoles sanitaires impactent aussi radicalement leur job. Ils s’occupent de gamins qui sont dans un état lamentable : ils ne peuvent plus se moucher à cause des tests à répétition, ils hurlent, développent pour certains des troubles du comportement à cause de cette ambiance anxiogène au possible. Les animateurs sont aussi confrontés à des parents qui disjonctent, arrivent en larmes à force d’avoir dû, au mois de janvier, récupérer plusieurs fois dans la semaine leurs mômes en milieu de journée parce qu’ils étaient cas contact. Au milieu de tout ce bordel, les anim’ sont impuissants. Ils ont le sentiment d’être les bras armés de directives ministérielles déconnectées des réalités. »

Propos recueillis par Cécile Kiefer, Laurent Perez, Tiphaine Guéret & Émilien Bernard

1 « Mini-salaires, horaires hachés, sous-effectifs… Les raisons de la grève des animateurs du périscolaire » (14/12/2021).

2 * : prénom modifié.

3 Forme d’autisme sans déficience intellectuelle, et qui se définit par une difficulté à décoder l’environnement et les codes sociaux, impactant donc la façon dont les personnes interagissent avec les autres.

Commentaires récents