Article mis en ligne le 30 novembre 2020

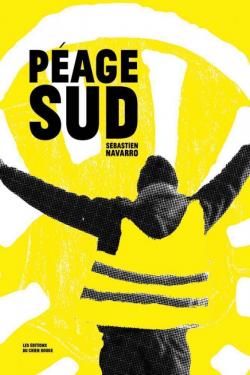

PÉAGE SUD

Éditions du Chien rouge, Marseille, 2020, 340 p.

[Peut-être devrais-je, d’entrée, introduire un point de méthode… Il fut un temps où il n’était pas rare de se voir interpellé, dans les AG mouvementistes de haute intensité de l’après-68, par de sonores et comminatoires « d’où tu parles ? ». L’invite, à vrai dire, n’était jamais innocente puisqu’il s’agissait de traquer, derrière l’exposé d’un point de vue ou, a fortiori, d’une divergence, un positionnement sous influence de classe, de sexe (on ne disait pas genre, alors) ou de culture. Ce tic d’époque, une époque où l’on pensait tutoyer le grand fracas de l’histoire, avait quelque chose de détestable, mais il disparut, avec les AG, dans le reflux des défaites. Aujourd’hui, j’ai tendance à penser que, en dépit de ses suspects sous-entendus, la question n’est pas tout à fait vaine, à condition de se la poser soi-même à soi-même. D’où vais-je parler, donc, à l’occasion de cette recension d’un livre qui m’a touché au cœur ? J’ai participé, à ma place, depuis l’acte II des Gilets jaunes à nombre de samedis combattants parisiens. Jusqu’à l’épuisement parfois, mais dans une étrange joie toujours, celle que confère le sentiment d’être à sa place dans un mouvement authentiquement populaire et ouvert à tous les apprentissages, à toutes les réinventions, à tous les réexamens. J’en éprouve une vraie fierté. Voilà qui est dit.]

Il émane de certains livres un pouvoir d’attraction particulier susceptible de tisser de but en blanc, entre l’auteur et le lecteur, une espèce de communauté de destins. Rare est le phénomène, et davantage encore quand l’écrit a pour sujet une expérience toute récente – et toujours ouverte – que l’histoire n’a pas encore digérée. Cette expérience, c’est pour le coup celle du mouvement des Gilets jaunes vécue, ici, sur un rond-point d’une périphérie d’une ville du Sud, c’est-à-dire partout et nulle part. Ancien chroniqueur à CQFD, Sébastien Navarro, son auteur, a choisi de traiter cette histoire sous la forme d’un récit fictionnel, autofictionnel même, manière qui, convenons-en tout de suite, s’adapte parfaitement à la nature spontanée et ravageuse de cette explosion sociale hors normes dont la configuration – une irruption massive, inattendue et insaisissable sur la scène nationale d’un « non-sujet » ou « hors-sujet » de l’histoire – eut pour premier effet de réactiver illico une très ancienne trouille des possédants (de capitaux réels ou symboliques) que le patrimoine poético-chansonnier a immortalisé ainsi :

« Regardez-les, vieux coq, jeune oie édifiante

Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu’eux

Et le peu qui viendra d’eux à vous, c’est leur fiente.

Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. [1] »

« On est là, on est là… » Ce cri de ralliement qui partit des ronds-points et envahit les villes, chaque samedi de ce bel hiver 2018-2019 de haute lutte, eut, sans doute, à court et moyen termes, un effet corrosif sur les passions tristes des militants d’une ancienne cause toujours défaite. Il est vrai qu’à force de perdre et de chercher à comprendre pourquoi, les vaincus de la dernière averse – celle du printemps 2018 pour le coup, premier assaut défait, sous contrôle syndical étroit mais débordé, contre la Macronie –, on peut comprendre que nombre d’entre eux aient, à leur tour, regardé passer les gueux avec ce dédain suprême qui naît du ressentiment. « Ils étaient où ceux-là quand on se battait ? » « Et pourquoi ce jaune, qui fut la couleur de prédilection des briseurs de grève ? » « Et pourquoi cette Marseillaise de toutes les ambiguïtés ? » Et pourquoi ci, et pourquoi ça ? La question est un refuge. Tant qu’on ne l’a pas tranchée ou évacuée, on reste planqué à l’abri de ses dernières convictions, hors l’histoire, celle qui bouge et qu’on ne veut pas voir, pas encore, mais qui pourtant perturbe quand elle prend à ce point la forme d’un peuple, d’une plèbe, ou de je ne sais quoi : d’une communauté humaine de dépossédés de tout, disons, qui monte à l’assaut d’un monde avec lequel il faut en finir. L’effet corrosion, c’est ça : le temps qu’il faut pour en revenir à l’état naturel de la révolte sociale. Sur ce plan, nul ne peut contester que les Gilets jaunes furent des corrosifs de première main.

Dit par l’auteur de ce livre inspiré, ça donne ceci : « Les dernières digues finissent toujours par sauter. » Dans son cas, les digues, ce sont ses « références », celles qui, théoriquement, sont censées protéger contre l’erreur d’interprétation, « faire la part des choses entre poussée réactionnaire et poussée révolutionnaire ». Il a hésité un peu, cet « indécrottable anar », à comprendre que la conscience acquise peut avoir l’effet contraire à celui escompté et qu’une bibliothèque bien fournie en manuels d’émancipation peut aussi faire obstacle au réel en mouvement de la révolte la plus logique qui soit, celle que nos catégories critiques, figées comme la mort, nous empêchent de saisir, et même de sentir, au prétexte qu’il serait louche, impur, suspect. Ainsi, le soulèvement jaune de novembre 2018 laissa, au mieux, de marbre bien des conscientisés marxistes ou libertaires de la Cause. Au pire, il les plaça objectivement dans le camp adverse, le plus détestable : celui qui n’aime le peuple que quand il rentre dans le cadre du savoir historico-théorique qui lui sert de boussole. Ce fut là l’un des plus beaux ratages d’histoire de ces dernières décennies et la raison – pourquoi le taire ? – de quelques ruptures d’amitié dans son propre monde, ou arrière-monde.

C’est sur cet exercice d’introspection assez rare en milieu militant que s’ouvre ce Péage Sud de haut calibre et de belle prestance. Et ce qui frappe d’abord, c’est l’honnêteté du narrateur car, après tout, comparée à d’autres, son hésitation fut de courte durée. Car Navarro a ce double avantage d’être curieux de nature et d’aimer Brel. Il aura finalement suffi que les Gilets construisent une guillotine sur le rond-point du coin – « avec la tête de Macaron Ier sur le billot » – pour qu’il les trouve inspirés et que quelque chose mollisse dans ses préjugés. Le reste ira vite. Au soir du 1er décembre 2018, acte III des Gilets, les « images de guérilla urbaine qui enfument l’Arc de triomphe », le tag « Les gilets jaunes triompheront », l’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay finissent par balayer ses doutes : « Qu’un champ des possibles se découvre à ce point, écrit-il, m’amène à l’évidence : il se passe vraiment quelque chose dans ce putain de pays. Quelque chose que je suis en train de rater. Cette idée me devient soudain insupportable. » Comme l’annonce du décès, à Marseille, de Zineb Redouane, 82 ans, qu’un flic de malheur a visée alors qu’elle fermait sa fenêtre pour échapper à l’air saturé de gaz de la ville. Trois jours après, le 4 décembre 2018, en pleine apogée de la révolte, il enfile un gilet jaune, enfourche son vélo et rejoint le rond-point de Péage Sud. Il est bon pour l’inconnu, et il le dit comme il faut : « À chaque pas je me quitte un peu pour devenir eux. […] Un vrai chamboulement intérieur. » Oui, Sébas, ce fut bien cela, exactement cela. Et tant pis pour les absents ! Ils ont oublié d’être attentifs aux lois de l’histoire et à son principal enseignement : elle ne repasse jamais les plats.

Si ce récit est si fort, c’est parce qu’il nous fait toucher du doigt ce qui fit l’originalité et la puissance de ce mouvement d’histoire par avance émancipé de toute prétention à la pureté, mais aussi parce qu’il nous illustre sur ce que fut son indéniable structure de base, à savoir le rond-point. La fraternité qui règne sur celui de Péage Sud, la pensée politique qui s’y forme, les actions qui en partent, les blocages qui s’y organisent, les tâches qui s’y répartissent, les AG qui s’y tiennent, la rotation impérative des mandats qui s’y pratique, les conflits qui s’y génèrent, tout fait sens. Tout fait motif aussi à dresser des portraits inoubliables d’hommes et de femmes (beaucoup de femmes) capables du meilleur dans la dureté des combats et la rage de vaincre.

Quiconque a été mêlé de près à ce mouvement, quiconque l’a pris au sérieux, quiconque y a perçu le commencement d’une époque, se retrouvera dans cette description de ce que fut, vue du dedans, cette magnifique armée des ombres où, dans l’horizontalité la plus totale et le désordre le plus parfait, se réinventèrent le principe-espérance, le désir-révolution et cette aptitude retrouvée à faire le saut vers l’affrontement, disposition d’esprit qu’ont perdu depuis longtemps les sectateurs de la Théorie et les petits marquis de la critique assise, celle qui désarme plus souvent qu’elle n’arme. Navarro, lui, est un vivant de l’Idée. Il s’en est dépouillé pour entrer dans la danse désidentifiante de la marée jaune sans autre bagage que sa vie-même, sa curiosité et ses réflexes. Et c’est un point sur lequel il faut insister, car il fait la différence. Nombre de gauchistes, en effet, marxistes ou libertaires, ont rejoint tardivement le mouvement des Gilets jaunes, mais avec l’intention de le purifier de ses impuretés pour le ramener à la bonne sente de la Cause juste, pour y prêcher la bonne parole, pour séparer le bon grain de l’ivraie, pour le contrôler en somme. Ici, c’est le contraire. Notre anar gilet-jauné y va pour en être, tout simplement pour en être, pour sentir, écrit-il, « la cohésion organique avec la multitude ». Et il précise : « Moi qui toute ma vie ai cherché à me démarquer en multipliant les postures en haute teneur de radicalité, je suis submergé. Je suis une de ces unités qui composent la foule. Ni plus ni moins. […] Nous, peuple du rond-point, à cet instant précis, ne sommes que ça : une transfiguration collective où chacun se révèle dans le regard des autres. » Là, devant ses yeux, devant les nôtres – tant de visages me sont revenus à la mémoire en lisant ce Péage Sud : salut Shokob’ ! salut Kropot’ ! –, cette plèbe, cette gueuserie, ce peuple en lambeaux avaient peu à voir avec les iconographies de nos livres d’heures. Ils étaient de leur temps, ces « cassés de la vie », ces « édentés, mais tous crocs dehors », admirables de fierté retrouvée, braillards, naïfs. « Armée de sans-grade » formant « conjuration des égaux », la seule arme dont ils disposaient, c’était leur téléphone portable – pour être pauvres on n’en est pas moins de son époque – avec lequel ils filmaient obstinément leurs hauts faits, mais surtout ceux de la police qu’ils apprirent vite à détester. En quinze jours.

« Le cœur d’une révolution, écrit Navarro, ça n’est pas la réflexion. C’est le mouvement ! C’est le mouvement qui crée la conscientisation. Qui permet les solidarités et le cumul d’expérience. » C’est juste : nous sommes tous ignorants, surtout, oserais-je, quand on prétend tout savoir de l’histoire des révolutions. Parce que le vent qui se lève pour féconder la révolte sociale vient toujours d’ailleurs, et que cet ailleurs nous oblige à désapprendre, à sortir de nous-mêmes, à faire hors-sujet commun. On se souvient alors des enfumages de l’entre-soi intello-militant de ces dernières années sur la crise du « sujet révolutionnaire », sur sa disparition concomitante à celle des « grands récits », sur sa réinvention supposée dans diverses figures de la « domination » – du « racisé » (quelle horreur, ce mot !) aux « minorités sexuelles », et j’en passe. On se souvient que, dans ce désert pontifiant de la critique postmo, tout détour par la question sociale apparaissait comme louche, kitsch, rance, glauque. Le mouvement des Gilets jaunes eut, comme premier avantage, de mettre un bémol provisoire aux délires de déconstruction d’une intelligentsia si tétanisée par le retour du refoulé de la question sociale, qu’elle en perdit la voix. Pour notre bonheur. On pouvait enfin écouter France Culture sans tomber sur Fassin ou Lagasnerie. Et ce silence salutaire, c’était celui du désarroi et d’une certaine trouille devant un soulèvement si largement désidentifié qui, se foutant comme d’une guigne de l’« intersectionnalité », se percevait, à juste titre, comme non-sujet d’un ébranlement de grande ampleur. Ahou, ahou, ahou !

Ce mouvement engloba, de facto et ex abrupto, des hommes et des femmes de tous âges et de toutes croyances, venus de divers mondes, et portés par la double conviction d’avoir raison de se révolter contre l’injustice sociale qui les frappait et de refuser par avance toute instrumentalisation partidaire de leur combat. Ce que décrit parfaitement Navarro, hormis l’enthousiasme de cette lutte à mort, hormis ce désir qui habitait ses combattants de faire famille au plus noble sens du terme, c’est ce sentiment infiniment partagé qu’il leur fallait ne compter que sur eux-mêmes pour vaincre ou périr. Leur détermination fit leur marque, et elle nous façonna au cœur des affrontements de l’hiver 2018-2019. Combien de fois, en effet, avons-nous pensé, malgré la peur que nous éprouvions, qu’il fallait tenir, le rond-point, la place, la rue, chacun selon ses moyens en faisant levier commun ; combien de fois avons-nous pensé, du fond de ce courage que les Gilets jaunes avaient réinventé, que cette lutte prolongée nous ramenait à l’essentiel : ce dépassement de la servitude volontaire que seule permet la levée en masse conjuguée à la liberté d’agir.

« Je suis là parmi eux, écrit Navarro. J’ai peur, je suis excité : ils veulent en découdre, je le veux aussi. Au chaud dans le peloton, je regarde ces corps avec lesquels je fais corps. Des corps pleins d’hiver, d’arthrose et de colère. » Des corps qui sont passés « de l’autre côté », des corps « prêts à risquer le tout pour le tout, le si peu qu’il leur reste pour une dignité à reconquérir ». Elle est très présente, dans Péage Sud, cette dimension existentielle du combat, intimement liée à la fierté d’avoir maîtrisé sa peur en la dépassant collectivement, dans l’attention que les uns portent aux autres, dans la réinvention de solidarités interindividuelles oubliées, dans la joie infiniment présente de ces moments de haute tension où, chauds patate, les Gilets jaunes continuaient d’avancer contre les murailles de la Phalange bleue. Oui, il fallut dominer sa peur, la tenir à distance, sans perdre de vue le LBD qui pointait, la trajectoire qu’on pouvait deviner de la grenade GLI-F4 en partance, l’épais nuage gazeux des lacrymos qui pourrissait l’air, la charge barbare de flics lobotomisés, caparaçonnés, shootés à la rage qui s’annonçait. C’est sans doute en cela que ce soulèvement marquera le temps des révoltes sociales contemporaines. Si l’histoire était au rendez-vous de chaque acte des Gilets jaunes, c’est précisément parce que, jamais depuis 68, et même en 68, les manifestants n’avaient éprouvé à ce point, pour ceux qui pouvaient établir la comparaison du moins, le courage insoupçonné que pouvait conférer au plus pacifique d’entre eux un tel élan émeutier défiant l’ordre du pouvoir et de ses milices armées. Navarro le dit ainsi : « Nous jouons. Nous renouons avec le prisme des canailles intemporelles. Notre colère est une ludique réappropriation. » Réappropriation, c’est le mot juste, ou reprise en main du fil rouge de l’histoire, celle d’avant la domestication syndicale et politique, celle de l’action directe, du refus de la délégation, de l’autonomie. Chacun à sa place dans l’émeute, à la mesure, bien sûr, de ses moyens et de ses aptitudes, mais la tenant, cette place, comme un parmi des milliers d’autres. « Nous sommes, poursuit Navarro, la contemporaine accumulation de plus de deux siècles de lutte. Nous assumons l’héritage, mais réinventons le lignage. »

Si ce Péage Sud surpasse bien des ouvrages, même dignes d’intérêt [2], parus à ce jour sur le mouvement des Gilets jaunes, c’est qu’il nous restitue, de l’intérieur et en fil direct, ce qui fit – et continue de faire – sa singularité dans l’histoire de la « canaille », comme disait Thiers des communards. Cette singularité, c’est l’idée que quiconque veut le rejoindre ou le quitter « s’y agrège et se désagrège sans que des protocoles aient besoin d’être déployés ». La tribu ne sélectionne pas ; elle n’exclut pas non plus. Ce qu’elle construit, c’est un « agir » spontané, une « énergie politique sans leader », une « puissance » désidentifiée, une force insaisissable capable de muter au gré des convergences qui pourraient naître de la fraternité des combats. C’est ainsi que les Gilets jaunes ont trouvé naturellement leur place dans le mouvement contre l’ignoble projet macronien de contre-réforme des retraites et qu’ils sont encore là, au bout de cette sinistre année 2020 où tout nous fut volé de nos patientes impatiences. Ils savent que la police tient l’État dans sa pogne, qu’elle a fait corps séparé et que c’est précisément pour cela que Darmanin leur lâche tout. Et pourtant ils attendent toujours le grand soulèvement, plus convaincus que jamais que leur cause est juste et leurs pratiques méritoires. C’est aussi en cela qu’ils font exception. Ils se refusent, en fait, à n’être réduits qu’au souvenir d’eux-mêmes aux heures du grand feu qui les/nous rassembla. Ils n’en ont pas fini avec Macron et son monde de merde.

Lisez Péage Sud, vous comprendrez !

Freddy GOMEZ

Ce feu qui nous rassemble Article mis en ligne le 30 novembre 2020

par F.G.

■ En complément de cette recension, nous renvoyons à l’entretien que Sébastien Navarro a accordé à CQFD, mensuel de critique et d’expérimentations sociales – n° 190, novembre 2020, pp. 8-9 –, à l’occasion de la parution de Péage Sud.

Ce feu qui nous rassemble Article mis en ligne le 30 novembre 2020

par F.G.

[1] Jean Richepin-Georges Brassens, Les Oiseaux de passage. Et ces quelques vers encore pour le plaisir et en hommage aux Gilets jaunes : « Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages/Ils vont où leur désir le veut par-dessus monts/Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages/L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons. »

[2] Comme La Révolte des Gilets jaunes. Histoire d’une lutte de classes, du Collectif Ahou ahou ahou (Niet !éditions, 2020).

Commentaires récents