Dossier « Psychiatrie »

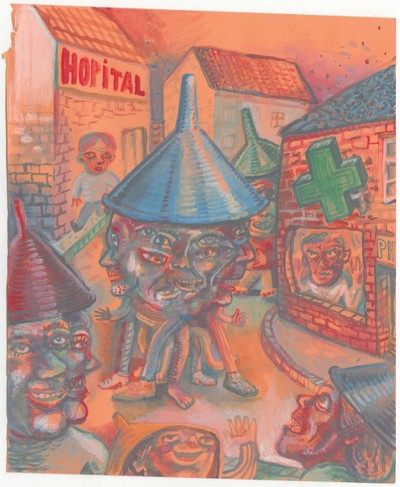

paru dans CQFD n°184 (février 2020), rubrique Le dossier, par Cécile Kiefer, l’équipe de CQFD, illustré par Manoïïïï

« Si la folie constitue le miroir grossissant de notre fonctionnement social, elle nous indique aujourd’hui que notre société est malade » (Patrick Coupechoux, Un Homme comme vous, Le Seuil, 2014)

Cet article est l’introduction d’un dossier de 11 pages consacré à la psychiatrie (récits, critiques et alternatives). Ce dossier a été publié dans len°184 de CQFD, en kiosque jusqu’à début mars.

***

Dans Le Syndrome du bien-être [1], les Suédois André Spicer et Carl Cederström décryptent l’omniprésente injonction à l’épanouissement physique et social, la posant comme à la fois puissamment caractéristique de nos sociétés néolibérales et carrément néfaste. Ce qu’on nous serine à longueur de médias, de pubs, de réseaux sociaux : sois en forme et tais-toi. Dit autrement : sois compétitif, apte à être un pion productif de la machine. Cet impératif de normalité et d’efficacité, on le retrouve dans le champ du traitement de la dite « folie » et des troubles psychiatriques qui sont l’objet de ce dossier : le patient « dysfonctionnel » est aujourd’hui traité comme un cas à régler le plus rapidement possible. Tant pis si pour cela il faut l’assommer de médicaments et mettre sous le tapis ses souffrances. Le roi Capital exige des sujets fonctionnels, performants et bon marché.

Pour ce faire, l’État ne s’embarrasse plus de faux semblants, tant la psychiatrie, comme l’ensemble du monde hospitalier, est confrontée à un drastique serrage de ceinture, condamnant les soignants à travailler dans des conditions proches de la maltraitance. C’est l’aboutissement d’un délitement de la psychiatrie publique impulsé dans les années 1980 et guidé par le tyran néolibéral, lequel voit dans le concept de « santé mentale » une parfaite opportunité de lisser les récalcitrants à l’ordre du monde. Il s’agit de garder sous contrôle des populations dites « à risque » et tenter de remettre rapido au turbin celles qui sont moins impactées. Exit le soin, l’accompagnement, seule compte la vision scientiste et pragmatique de l’être humain. T’es mal ? Avale ce cachet, feignasse, et retourne au boulot ou dans ta camisole chimique.

« Le soin n’est plus le souci principal, l’objectif de régulation sociale prime », alerte ainsi le psychiatre Mathieu Bellahsen [2]. L’individu n’est plus censé interroger le monde qui l’entoure, mais doit s’adapter à une situation à laquelle il ne peut rien changer. Les nouvelles techniques de « redressage » sont là pour l’aider à accepter cet état de fait : cela va des thérapies cognitives et comportementales (TCC) censées agir sur un symptôme pour remettre rapidement sur pied aux abrutissantes séances de « coaching ». Sur le modèle des tickets restaurants, des « tickets psys » sont ainsi distribués aux employés des grandes entreprises ayant connu des vagues de suicide. Au sein de ce champ de ruine thérapeutique, le DSM règne en maître. Ce Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux grave en effet dans le marbre ce que l’on doit penser des manifestations de la tristesse ou de l’anxiété, des activités sexuelles ou de l’abus de drogue. Avec cette approche, le soin n’est plus qu’une posologie à appliquer selon des symptômes. Sa dernière version pose ainsi que le deuil devient pathologique s’il excède trois mois. Dans la première, il considérait l’homosexualité comme un trouble psy.

Une certitude : cette mise sous camisole de nos émotions joue un rôle de régulateur social. Le traitement chimique et la conception biologique de la psychiatrie sont désormais les seules réponses que l’on propose à la souffrance psychique. Tu décroches ? Tu pètes les plombs ? Alors tu as intérêt à être « réhabilitable ». Parfaite illustration : la montée en puissance des neurosciences, portée par des apprentis sorciers fort influents [3] estimant qu’à force de triturer le cerveau on saura le « réparer ». Dans le documentaire un Monde sans fous (de Philippe Borrel, 2009), on voit ainsi le directeur scientifique de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière sautiller à l’idée de pouvoir un jour « placer des puces sur le crâne des gens, qui enverraient des faisceaux particuliers à la personne afin de moduler ses circuits cérébraux ». Coucou dystopie.

Cette manière d’envisager la maladie psychiatrique s’appuie sur une vision normative du monde. Laquelle n’aime rien tant que les chiffres, les statistiques. C’est ainsi que l’on trace aujourd’hui des profils informatiques via les réseaux sociaux, avec l’idée que la tentation du suicide pourrait se détecter par l’analyse des données [4]. Cela avance avec une surveillance toujours plus généralisée. Aux États-Unis, un neuroleptique connecté est prescrit à certaines personnes ayant une obligation de soin en ambulatoire : si elles n’avalent pas leur cachet, le médecin reçoit un signal. La gestion des populations dites à risque dont rêvait au XIXe siècle le psychiatre Augustin Morel, qui parlait de « dégénérescence de la race » concernant les fous et qui appelait à « guérir en pénétrant les familles », est devenue réalité.

Face à cette vision scientifique et utilitaire de la psychiatrie, il est plus que jamais nécessaire de parler vraiment de la folie. Par exemple : décortiquer ce que peut recouvrir la schizophrénie ou la bipolarité au quotidien. Les souffrances psychiques ne se réduisent pas à des symptômes et s’inscrivent dans des histoires singulières, souvent traversées par le difficile et stigmatisant passage en hôpital psychiatrique (HP). Le simple récit de ces embardées existentielles est déjà une avancée (voir p. II le témoignage de l’autrice du livre Barge et p. III le récit de Pierre Souchon).

Au niveau collectif, les initiatives contre le monstre gestionnaire ne manquent pas. Au sein même de l’institution, des acteurs de la psychiatrie essayent de la transformer en donnant un rôle plus collectif et plus égalitaire à l’équipe soignante, incluant le patient dans le processus de soin. Une approche à contre-courant de la vague dominante du monde psychiatrique actuel, lequel soit vire à la privatisation soit place des technocrates obsédés par les réductions budgétaires à la tête des hôpitaux publics. Avec des conséquences si catastrophiques que des mouvements de protestation ont secoué en 2018 et 2019 de multiples hôpitaux psychiatriques. Toujours vivaces, ils constituent une réponse collective encourageante au grand néant gestionnaire (lire p. IV notre entretien avec le psychiatre Mathieu Bellahsen, coauteur de La révolte de la psychiatrie).

D’autres estiment que les mieux placés pour impulser le changement sont les patients. C’est ainsi que des associations d’usagers de la psychiatrie ont vu le jour et modèlent des outils pour accueillir quelqu’un dans sa différence. C’est le cas du Réseau français sur l’entente de voix (REV) qui révolutionne le rapport aux expériences psychotiques (pp. VII et VIII). Ou encore de ces lieux qui, à Marseille comme ailleurs, proposent une approche basée sur le « rétablissement », bouleversant le rapport soignant/patient et cherchant à modifier l’expérience de la souffrance psychique et de sa stigmatisation (pp. IX et X). Des structures poussent même plus loin l’expérimentation en proposant des formations au rétablissement dédiées aux personnes concernées par des parcours psychiatriques (p. XI). Quant au CRPA (Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie), il se bat contre les pratiques psychiatriques illégales ou abusives, comme les hospitalisations forcées (lire pp. V et VI notre entretien avec son président André Bitton).

« Pour lutter contre le formatage et changer le monde, il faut défendre les fous » [5], dit le journaliste Patrick Coupechoux. La folie est en effet porteuse d’un levier formidable de transformation, ainsi que l’a formulé le psychiatre Roger Gentis : « Chercher à aller au-delà de la psychiatrie, c’est déjà s’engager dans le combat révolutionnaire [et] travailler à l’accouchement d’une nouvelle société. » [6] À l’heure du néolibéralisme triomphant et de l’étouffement de la psychiatrie publique, alors que des conceptions scientistes et gestionnaires détruisent les personnes concernées par la « maladie mentale », il est plus que jamais nécessaire de faire voler en éclat une institution normative qui fait de nous des clones et d’instituer un autre rapport au temps. Un temps long, qui permet la rencontre, l’échange et donc le soin. Un temps subversif.Dossier coordonné par Cécile Kiefer, avec l’aide précieuse d’Hélo K.

Ce texte est l’introduction du dossier « Psychiatrie (récits, critiques et alternatives) », qui a été publié sur papier dans le numéro 184 de CQFD. En kiosque du 7 février au 5 mars. Voir le sommaire du numéro complet.

Si ce site peut exister, c’est parce qu’il y a un journal papier derrière. Pour s’abonner, c’est ici !

Notes

[1] L’Échappée, 2016.

[2] La santé mentale – Vers un bonheur sous contrôle, La Fabrique, 2014.

[3] Voir le discours et le rôle d’une fondation comme Fondamental, qui dans le champ psychiatrique français fait office de lobby très influent, proche du pouvoir et des compagnies pharmaceutiques.

[4] Facebook développe depuis 2017 un outil d’intelligence artificielle pour prédire et prévenir les tentatives de suicide de ses utilisateurs.

[5] « La folie, des geôles à la place publique », web-radio L’intempestive, 2008.

[6] La psychiatrie doit être faite/défaite par tous, Roger Gentis, Maspero, 1973.

Commentaires récents