La Proclamation de la Commune. Le 26 mars 1871 – Henri Lefebvre

« Macron aime Versailles. Il y discourt devant le Parlement en Congrès, il y reçoit en grande pompe Vladimir Poutine et même les patrons des plus grandes multinationales […] Il aime tellement Versailles qu’il en fait un refuge de… la République. Car Versailles, pour Emmanuel Macron, c’est “un lieu où la République […] s’était retranchée quand elle était menacée”. »

Ben voyons. Il n’a dit pas dit ça en off, non, mais dans un doc diffusé sur France 3 paraît-il (c’est Libération [1], d’où j’ai tiré la ci-devant citation, qui le dit) : c’est bien parce qu’il voulait que ça se sache !

[Par Franz Himmelbauer]

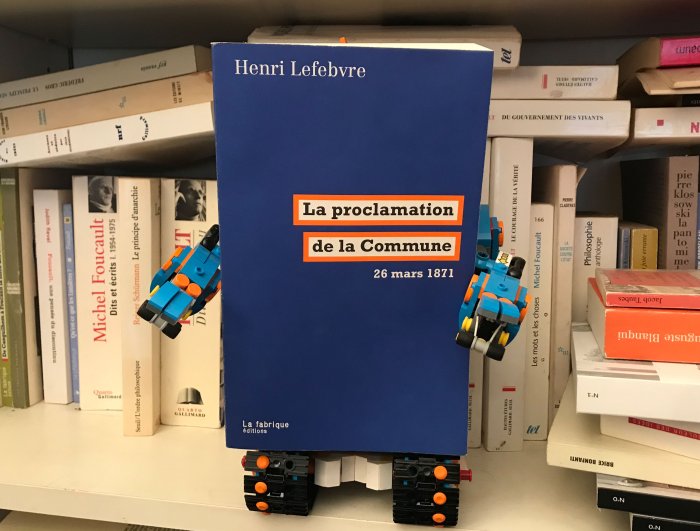

En effet comme nous le savions déjà, la République s’était effectivement retranchée à Versailles au printemps 1871, alors que le peuple parisien venait de s’opposer à une ultime provocation des dirigeants républicains, lesquels avaient tenté de le désarmer, sous les yeux des Prussiens stationnés l’arme au pied au nord et à l’est de la capitale, en récupérant les pièces d’artillerie positionnées sur la butte Montmartre et surveillées (jusqu’alors en principe plus qu’en pratique) par la Garde nationale. Mais laissons la parole à Henri Lefevbre, puisqu’aussi bien cette note n’a d’autre prétention que d’inciter à lire son livre, La Proclamation de la Commune, lequel vient d’être fort opportunément réédité par les éditions de La fabrique [2] :

« Le dispositif d’attaque contre Montmartre […] n’était qu’une partie d’un plan beaucoup plus vaste, visant à occuper tous les quartiers ouvriers, ainsi que les points stratégiques (forts, arsenaux, boulevards, édifices publics) et à désarmer complètement la population des quartiers périphériques. [C’était] un plan d’occupation militaire de Paris tout entier [3]. »

La précision est importante, me semble-t-il, car elle infirme la thèse d’une déplorable initiative de militaires mal organisés contre un quartier en particulier. Non. Comme le dit justement celui qui nous sert de Président, la République se retrancha à Versailles, non point seulement parce qu’elle aurait craint tel ou tel quartier « susceptible », comme on dit aujourd’hui. Il s’agissait bel et bien – au moins dans l’esprit de son stratège, Adolphe Thiers – de mener la guerre contre Paris, ce « bivouac des révolutions [4] », Paris qui grondait contre la politique de capitulation des « républicains [5] ». Mais reprenons le fil du récit tel que le déroule Lefebvre. Il est entre 5 heures et six heures du matin en ce 18 mars 1871 :

« La brigade Lecomte occupe les hauteurs de Montmartre et la brigade Paturel le bas de la colline jusqu’au Moulin de la Galette. Le commandant Vassal a envoyé au général Lecomte un message lui apprenant qu’il tient les canons, mais qu’il a besoin d’hommes. Lecomte envoie aussitôt vers la tour Solférino le 2e bataillon du 88e de ligne.

« La position est enlevée, les canons pris. Le général Lecomte se voit vainqueur. Si les gardes nationaux arrivent, sortent des maisons, cherchent à se rassembler, on tire sur eux. C’est l’ordre de Vinoy : que ceux qui résistent à la troupe soient passés par les armes. » La République en marche, en somme (contre la « populace », les « factieux », les « terroristes », rayez la mention inutile).

« Tout à coup, premier incident. Le garde Turpin, blessé à mort [il était de faction auprès des canons et a été abattu par les soldats dès leur arrivée], étendu sur le sol, agonise. Auprès de lui, une femme, Louise Michel. Le général Lecomte considère froidement le mourant, lorsque quelqu’un l’interpelle : c’est le maire, Clemenceau, médecin. Il proteste contre l’agression […] Il garantit la tranquillité du quartier puis demande que l’on transporte le blessé à l’hôpital. En attendant il veut lui donner les premiers soins. Le général s’y oppose mais n’ose pas faire arrêter le maire. Il passe. Clemenceau s’éloigne, accompagné de plusieurs hommes qui saisissent l’occasion de traverser les cordons de soldats et vont semer l’alarme. Lorsque Clemenceau parvient au-dessus de la place Saint-Pierre, une foule l’entoure, l’accable de reproches. Qui a prévenu ces gens ? De maison en maison, de voisin en voisin, on s’est appelé. On accuse Clemenceau d’avoir vendu les canons de Montmartre à Vinoy et à Thiers. On l’appelle “traître”. La foule l’écharperait si quelqu’un ne criait : “Reprenons les canons !” […]

« À cet instant même, le général Faron n’a pu obtenir de ses soldats qu’il mettent les mitrailleuses en batterie autour de la mairie de Belleville. Dès le premier contact avec les gardes nationaux, ils ont refusé d’obéir. Le général Faron donne l’ordre de repli, parvenant à éviter la débandade générale de ses régiments. Non seulement il n’a pas pu atteindre le parc des Buttes-Chaumont mais, dans sa retraite, il abandonne sa propre artillerie.

« [De 6 heures à 7 heures du matin] L’alerte est donnée, ou plutôt elle se répand avec une certaine lenteur d’abord, puis subitement. […]

« [À Montmartre.] D’abord, les femmes sont sorties ; elles ont l’habitude de se lever tôt pour aller chercher le lait, dont la distribution régulière a repris. Elles ont prévenu les hommes. Cheveux ébouriffés, en négligé matinal, et d’abord stupéfaites, elles sortent. Les enfants suivent. Et tout à coup, c’est une marée humaine, parmi laquelle dominent les femmes. […]

« [De 7 heures à 8 heures] L’immense foule entoure les soldats et paralyse le transport des canons. Des groupes se forment. On se cotise pour offrir à ces hommes affamés et assoiffés (ils n’ont pas emporté leurs sacs) du pain et du vin. On bavarde. On crie : “Vive l’armée !” On ouvre les cafés et les cabarets. Les ménagères remontent chez elles quérir leurs humbles provisions et les étalent sur les tables pour les soldats. La foule les fête et les festoie. Quelques soldats vont jusqu’à échanger leur fusil contre un verre de vin. La masse en effervescence devient communauté, devient communion.

« Les femmes ouvertement critiquent les officiers ; elles les apostrophent sans souci de la hiérarchie et sans trace de respect militaire : “Où les emmenez-vous, ces canons ? À Berlin ?” Les rangs se défont, se refont, se défont encore, sous les cris et les menaces des gradés.

« Le général Lecomte comprend, trop tard, le danger pour ses troupes de cette foule qui les submerge, de cette vie sociale et quotidienne qui les reprend. Il a oublié, s’il l’a jamais connu, l’un des principes tactiques de la guerre civile : ne pas laisser les militaires et les civils prendre contact. Il donnera seulement vers 8 h 30 l’ordre de tirer si la foule approche à moins de trente pas et ne sera pas obéi. »

On sait que l’erreur du général lui coûtera la vie quelques heures plus tard. Il sera exécuté en même temps qu’un autre général, Clément Thomas – pas sur ordre d’une quelconque instance communarde, mais par des… lignards (des soldats de l’armée régulière) qui agirent au nom d’une foule exaspérée contre ces galonnés dont on se souvenait – au moins pour Thomas –, comme de massacreurs des journées de juin 1848.

Lefebvre nous fait remarquer qu’il ne faut pas se laisser entièrement prendre par l’impression de spontanéité que donnent ces prémices de l’événement :

« Si le Comité central [de la Garde nationale] n’est pour rien dans la résistance de Montmartre, de Belleville et d’ailleurs, l’organisation (la structure) mise en place par lui, sous sa couverture, y est pour beaucoup. » Ce qui est assez surprenant, c’est qu’aux alentours de midi, alors que « l’insurrection est déjà maîtresse de Paris tout entier […], personne ne le sait : ni au gouvernement [désinformé par des dépêches militaires trop optimistes], ni au Comité central [complètement dépassé par la situation], ni dans les quartiers [à défaut de canaux horizontaux d’échanges d’informations] ».

Thiers cependant ne perd pas le nord. Il réfléchit, selon Lefebvre : « Imitera-t-il Cavaignac en 1848 ? » Rappelons que l’armée, alors, n’avait rien cédé aux émeutiers, menant directement la guerre en réduisant un quartier après l’autre au prix de dizaines de milliers de morts. Mais le contexte était différent. À présent, les Prussiens sont aux portes de Paris et la République représentée par son Assemblée « réfugiée à Versailles », oui, monsieur Macron) passe, à juste titre, pour capitularde. La « défense de la société » ne jouit plus, momentanément au moins, de la même légitimité. La preuve, entre autres, par les nombreuses défections de la ligne. Et même si l’on parvenait à réduire l’insurrection là, tout de suite, par un affrontement militaire en bonne et due forme (ce qui, encore une fois, est loin d’être acquis, vu l’état des forces en présence ce jour-là), est-on bien sûr que l’on ne s’attirerait pas la réprobation d’une partie de la petite bourgeoisie, peut-être même d’une partie des campagnes – après tout, on ne ferait que massacrer des gens qui n’avaient commis d’autre crime que de vouloir défendre le sol sacré de la patrie contre l’envahisseur prussien… Lequel, d’ailleurs, tient encore à l’heure qu’il est en son pouvoir de nombreux soldats et matériels français qui seraient bien utiles pour engager l’épreuve de force. Par ailleurs, cette option risquerait de favoriser le regain royaliste déjà enregistré aux dernières élections, ce dont Thiers ne veut pas non plus. En attendant, mieux vaut se retirer à Versailles, embrouiller le Comité central ou ce qui lui succédera en terme de pouvoir parisien au moyen de pseudo-négociations soutenues par les maires et autres élus et pendant ce temps, préparer la contre-offensive. Il faut reconnaître à Thiers son intelligence stratégique et tactique. Il voulait une République « modérée » (avec un peuple bâillonné), il l’a eue. Mais pour l’heure, il faut se replier. Dans le gouvernement (qui est encore à Paris, ne l’oublions pas, en ce 18 mars vers midi), tout le monde n’était pas d’accord, certains accusèrent même ce pauvre Adolphe de trahison… mais ils n’insistèrent pas lorsqu’ils se virent sur le point d’être encerclés par les gardes nationaux. Ce fut alors la déroute, une retraite en un désordre incroyable, semble-t-il, des partisans de l’ordre, justement, vers la Versailles tant prisée aujourd’hui de Macron.

Malheureusement, Thiers avait vu juste. En misant sur des soi-disant tentatives de conciliation entre Versailles et les insurgés menées principalement par les maires d’arrondissement de Paris, il appuya à distance les tendances du Comité central, puis de la Commune qui, au lieu de poursuivre la guerre que leur avait pourtant déclarée la République parlementaire versaillaise, commencèrent par organiser… des élections ! « La résistance des maires donna dix journées au gouvernement, dix journées qui valaient des siècles, car elles lui permirent d’organiser sa défense et d’opposer la force à la force », écrit très lucidement Jules Clarétie, historien bourgeois de la « révolution de 1870-1871 ». Déjà le 18 mars, personne au Comité central ne s’est préoccupé d’empêcher les soldats de partir à Versailles, alors que cela aurait très probablement été possible, vu le grand nombre de fraternisations avec la garde nationale. Ç’auraient été autant de forces en moins pour le gouvernement. Nombreux sont ceux, à commencer par Marx, qui disent qu’une offensive menée dès le 18 ou le 19 sur Versailles aurait dispersé sans problème la République légale et ses troupes, tant ces dernières étaient démoralisées. Mais la force de la Commune fut aussi sa faiblesse – elle manqua d’une volonté politique… commune et d’une direction militaire résolue à l’appliquer vite et fort. Seuls quelques blanquistes, reconnaît Lefebvre, se montrèrent à la hauteur des événements et auraient peut-être pu infléchir autrement le cours des choses si… mais comme dit l’autre, avec des « si », on mettrait Paris en bouteille.

Mais je me laisse emporter… Revenons au texte de Lefebvre. En dépit des querelles de paternité que nous avons évoquées en note de bas de page, nous avons affaire ici à un grand livre. D’abord, Lefebvre ne fait pas semblant de « découvrir » petit à petit une « vérité historique » grâce aux archives qu’il aurait patiemment dépouillées (ce qu’il a d’ailleurs fait aussi). Il dit tout net qu’il est de parti pris, et duquel… Ensuite, il cite beaucoup, ce qui rend son récit très vivant – même si, en tant que philosophe, il n’hésite pas à en tirer des conclusions théoriques. Et puis, il a appris, me semble-t-il, du style et de la méthode d’exposition des essais historiques de Marx : il est tout aussi pénétrant et incisif. Il faut aussi tenir compte de cet avertissement placé à la fin de l’introduction :

« Cette étude, avec ses particularités méthodologiques et théoriques, ne s’adresse pas à un lecteur complètement ignorant des faits. » Effectivement. Pour en connaître le détail, des faits, on se reportera par exemple à l’étude déjà citée de Robert Tombs.

J’avais lu le maître-livre de Lefebvre voici déjà longtemps, dans l’édition Gallimard. Certains passages m’avaient marqué, et je les ai retrouvés avec autant de bonheur que la première fois – ce qui n’est pas toujours le cas lorsque l’on relit. Voyez plutôt :

« Une révolution rend possibles un certain nombre d’événements, au cours d’un vaste processus dont elle fut l’origine, élément ou moment décisif. Chaque fois qu’une de ces virtualités se dessine ou se réalise, elle projette rétroactivement une clarté sur le processus. » Cela qui me fait penser à l’Ange de l’Histoire de Benjamin [6], parce que lui aussi regarde en arrière tout en avançant à reculons… L’une des raisons de la défaite de la Commune est que les Communards regardaient un peu trop en arrière, comme ce fut souvent le cas des révolutionnaires, mais pas à la clarté du présent, encore moins de l’avenir – c’était plutôt l’inverse, ils demandaient au passé de les éclairer. Ainsi, souligne Lefebvre, l’écrasement militaire final fut possible aussi parce que la défense s’était organisée quartier par quartier, comme en 1848, alors que l’ennemi, lui, disposait d’une force suivant une tactique déterminée par un commandement centralisé.

Autre citation :

« Le passé devient ou redevient présent en fonction de la réalisation des possibles enveloppés objectivement dans le passé. Il se dévoile et s’actualise avec eux. » Le passé, en l’occurrence la Commune, n’est peut-être pas très présent ici et maintenant, mais il ressurgit chaque fois qu’une expérience révolutionnaire est tentée, chaque fois qu’éclate une insurrection, et même chaque fois qu’une émeute libère provisoirement quelques arpents de pavés. Il me semble que c’est quelque chose de cet ordre qu’Agamben nomme le « contemporain [7] ».

Et puis :

« Toutes les révolutions ont quelque chose de prophétique et ne s’expliquent pas seulement par les conditions, le passé et l’accompli. » Ici, je pense à Deleuze et Guattari disant dans « Mai 68 n’a pas eu lieu [8] » que « dans des phénomènes historiques comme la Révolution de 1789, la Commune, la Révolution de 1917, il y a toujours une part d’événement, irréductible aux déterminismes sociaux, aux séries causales. » Comme dit encore Lefebvre : « L’analyse risque toujours de reléguer dans l’ombre un caractère essentiel de l’événement : le fait qu’il constitue une totalité indivisible, originale, singulière, et cela bien qu’il ne surgisse pas d’une façon irrationnelle, bien qu’il puisse se comparer à d’autres événements et qu’enfin il ait une portée et des significations générales. »

Je terminerai par une dernière citation de Lefebvre, en espérant vous avoir donné envie de le lire – même s’il est difficile de rendre compte d’un livre aussi foisonnant qui mêle récit historique, théorie sociologique (il est vrai que je n’ai pas abordé ce point) et philosophie de l’histoire. (NB : souvenons-nous que ce qui suit est tiré d’un livre publié au milieu des années 1960.)

« Certains de ceux qui se prétendent héritiers politiques et théoriques de la Commune ne possèdent en propre que l’héritage d’un échec, dont ils ont égaré le sens précisément parce qu’ils croient ou disent avoir réussi. N’y a-t-il pas un mouvement dialectique de la victoire et de la défaite, de l’échec et de la réussite ? Les succès du mouvement révolutionnaire ont masqué ses échecs ; par contre, les échecs – celui de la Commune, entre autres – sont aussi des victoires, ouvertes sur l’avenir, à condition d’en ressaisir et d’en maintenir la vérité. Ce qui fut impossible pour les Communards reste jusqu’à ce jour impossible et par conséquent désigne encore pour nous le possible à réaliser. »

[1] « Macron, une certaine idée de Versailles », libération.fr, consulté le 21 septembre 2018.

[2] La première édition date de 1965. Il s’agissait de l’opus 26 de la collection « Les Trente Journées qui ont fait la France », chez Gallimard. Cette publication valut à Lefebvre un tombereau d’injures des situationnistes, qui l’accusèrent de plagiat. L’affaire est quelque peu obscure dans la mesure où le contempté comme les contempteurs reconnaissaient (de mauvaise grâce, semble-t-il, de la part de ces derniers) avoir travaillé ensemble, en particulier au cours d’un séjour chez Lefebvre à Navarrenx. Mais comme le disait Daniel Bensaïd, dont l’éditeur a eu la bonne idée de reprendre un texte de 2008 en guise de préface à cette réédition, « ces querelles en reconnaissance de paternité sont assez vaines »… Quoi qu’il en soit, lectrices et lecteurs intéressé·e·s trouveront dans cette préface et les notes de bas de page qui l’accompagnent les informations utiles à ce sujet.

[3] Très bref rappel historique : après la déroute militaire de l’Empire face à Bismarck en été 1870, la République est proclamée le 4 septembre. Ce qui n’empêche pas les Prussiens de mettre le siège devant Paris. Après quelques velléités de résistance, il s’avère que la République chère à Macron recherche un compromis avec Bismarck – lequel inclut la perte de l’Alsace-Lorraine et plusieurs milliards de francs-or de dommages de guerre. Comble de l’humiliation pour les Parisiens qui ont souffert de la famine et du froid pendant le siège sans jamais céder à l’occupant, le gouvernement autorise les troupes ennemies à défiler dans Paris. Depuis le 4 septembre, on avait réactivé la Garde nationale, mobilisation des citoyens en armes pour la défense de la patrie. Durant le siège, pour diverses raisons, la Garde devient vraiment une armée du peuple. Elle est dirigée par un « Comité central » élu dont il sera plusieurs fois question dans la suite de ce texte, et pour cause, car il est devenu, en quelque sorte, le centre du pouvoir, jusqu’aux élections du 26 mars suivies le surlendemain de la proclamation solennelle de la Commune.

[4] D’après le titre du beau livre de Robert Tombs, Paris, bivouac des révolutions. La Commune de 1871, dont nous avons déjà traité ici-même.

[5] On se permet ces guillemets car les élections législatives du 8 février 1871 envoyèrent une très forte proportion de députés royalistes (400 !) à l’Assemblée nationale. Laquelle Assemblée, redoutant les « émotions » de la « racaille », s’enfuit à Versailles dès le 10 mars.

[6] Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », thèse IX, in Œuvres III, Folio essais, 2000.

[7] Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Rivages poche, 2008.

[8] In Gilles Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Minuit, 2003.

Commentaires récents