paru dans lundimatin#105, le 22 mai 2017

Après avoir retracé les moments forts de la rencontre entre l’Espagne et l’anarchisme au temps de l’AIT, l’auteure aborde dans ce premier tome les « deux manières d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-révolutionnaire » qui s’agitaient au coeur même de la CNT avant le 19 juillet 1936. Il y a encore et toujours des enseignements à tirer de ce moment historique où certains proclamèrent l’abolition du salariat, préalable incontournable à tout projet communiste libertaire.

Nous publions ici les « bonnes feuilles » de cet ouvrage à paraître cette semaines aux éditions Divergences.

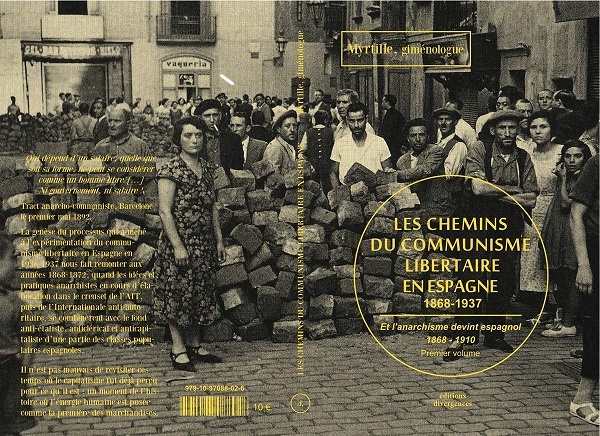

Les chemins du communisme libertaire en Espagne1868-1937

Premier Volume : Et l’anarchisme devint espagnol : 1868-1910

« L’intérêt est de savoir comment les gens du commun sont capables de faire une révolution sociale, et cet événement ne se produit pas en un jour. Il est donc important de parcourir l’itinéraire qu’ils ont suivi pour en arriver à un tel engagement total. »

(Pere López, entretien donné au journal Diagonal, Barcelone, 15 octobre 2013)

« Il sera question dans cet ouvrage, et dans le volume qui suivra, d’évoquer les élans, les audaces et les autolimitations du mouvement anarchiste espagnol d’avant 1939. Quant à ces dernières, on ne se cantonnera pas à l’explication par la trahison et à la critique ad hominem de certains cadres de la CNT-FAI. Sans éluder leurs responsabilités, il s’agira surtout de discerner ce qui est imputable aux limites intrinsèques du mouvement, et ce qui relève des égarements d’une époque. Comme celui des autres organisations ouvrières, l’anticapitalisme du mouvement anarchiste fut traversé et modifié par l’évolution du capitalisme lui-même, ses crises et ses avancées ; et l’analyse des circonstances de son échec peut nous aider à mieux saisir combien les catégories « travail », « argent », « marchandise », « valeur » expriment la façon dont notre monde capitaliste est structuré, et comment les rapports sociaux qu’il a engendrés s’avancent comme des faits de nature.

Ultime avatar de ce processus, dans l’état de décomposition et de passivité avancées de notre époque, c’est à l’idée que le capitalisme se perpétuerait indéfiniment que nous sommes aujourd’hui le plus souvent confrontés, y compris chez ceux qui s’en disent les ennemis. Ce système représente même, pour certains, le dernier rempart contre la barbarie qu’il a lui-même engendrée : c’est lui ou le chaos.

Alors il n’est pas mauvais de revisiter ces temps où le capitalisme fut un peu plus perçu pour ce qu’il était, et qu’il est toujours : un moment de l’histoire où l’énergie humaine est posée comme la première des marchandises.

Qui dépend d’un salaire, quelle que soit sa forme, ne peut se considérer comme un homme libre. […] Ni gouvernement, ni salaire ! […] Il ne s’agit déjà plus de travailler plus ou moins d’heures, et encore moins de recourir à des manifestations pompeuses et rachitiques, mais d’une lutte sans merci où la classe ouvrière a jusqu’à aujourd’hui porté la charge la plus lourde. Maintenant qu’elle est engagée, on ne peut échapper à ce dilemme : ou nous nous résignons, et nous succombons à la servitude volontaire, ou nous nous rebellons un bon coup contre tant d’outrages, d’injustices et d’ignominies, afin de montrer aux exploiteurs et aux gouvernants que nous ne sommes pas un troupeau de moutons prêts à être tondus. (Extrait d’un folleto anarcho-communiste diffusé à Barcelone, le premier mai 1892). »

…/…

« Le 4 juin 1871, le soulèvement parisien ayant été noyé dans le sang, les trois membres principaux du Conseil fédéral de la F.R.E […] signèrent et diffusèrent à Madrid un “Manifeste de quelques partisans de la Commune aux puissants de la Terre” qui lançait un véritable cri de guerre contre les possédants […] :

Classe privilégiée, bienheureux de la terre, avares insatiables et fainéants […]. Êtes-vous si aveugles que vous ne voyez pas qu’il est impossible d’en finir avec les défenseurs de la Commune sans en finir avec tous les travailleurs du monde ?

Désormais, tout est déjà légitimé : entre vous et nous il ne peut y avoir aucun arrangement. Un abîme de sang, un abîme de crimes, une montagne inaccessible d’intolérance nous sépare. C’est vous qui l’avez voulu ; c’est vous qui l’avez dit ; c’est vous, enfin, qui l’avez fait : guerre à mort ; guerre du producteur contre le parasite et l’exploiteur ; guerre entre riches et pauvres ; guerre entre celui qui, sans rien produire, consomme tout et celui qui, produisant tout, n’a pas de pain à donner à ses enfants. […]. En un mot, les événements de Paris, que nous acceptons en ce qui concerne la Commune en totalité, sans habile exception d’aucun genre [allusion aux républicains fédéralistes qui n’approuvaient pas les « crimes » des communards] sont venus nous prouver que si, un jour, vous nous entraîniez dans la lutte en tant que classe, si eux ont brûlé, si eux ont fusillé et assassiné, nous, nous devrions réduire ces trois moyens à un seul : nous, nous nous ferions sauter avec les villes et avec vous.

En toute confiance et en toute tranquillité vous pouvez crier : La Commune est morte ; il ne reste plus aucun de ses partisans. À ce cri, les millions de travailleurs que nous sommes vous répondrons de toutes les régions d’Europe : La Commune est morte ! Vive la Commune ! ” ».

…/…

« Le collectivisme était la doctrine officielle de l’AIT, puis de l’Internationale antiautoritaire. Les collectivistes anarchistes se référaient à l’ouvrage de James Guillaume, Idées sur l’organisation sociale, rédigé en 1874 et publié en 1876, où il avait tenté de rassembler les idées-forces du moment :

Nous nous bornerons à dire brièvement quel est le caractère que nous désirons voir prendre à la révolution, pour éviter qu’elle ne retombe dans les errements du passé. Ce caractère doit être avant tout négatif, destructif. Il ne s’agit pas d’améliorer certaines institutions du passé pour les adapter à une société nouvelle, mais de les supprimer. Ainsi suppression radicale du gouvernement, de l’armée, des tribunaux, de l’Église, de l’École, de la banque et de tout ce qui s’y rattache. En même temps, la révolution a un côté positif : c’est la prise de possession des instruments du travail et de tout le capital des travailleurs (in Guérin, 1999, tome I, pp. 300-304).

Au niveau de la terre, il ne s’agira pas de prendre la propriété individuelle des paysans qui travaillent mais d’exproprier seulement les bourgeois, les nobles et les prêtres, et de donner la terre aux paysans qui n’en ont pas. Le paysan travaillera seul ou au sein d’un collectif, et il recevra le produit intégral de son labeur ; mais il ne pourra pas employer de valets. Au niveau de l’industrie, chaque corporation de métier s’appropriera les instruments de travail.

Les associations de travailleurs, ainsi que les producteurs individuels […] déposeront leurs produits au comptoir d’échange. La valeur de ces divers produits aura été fixée d’avance par une convention entre les fédérations corporatives régionales et les différentes communes, au moyen des données que fournira la statistique. Le comptoir d’échange remettra aux producteurs des bons d’échange représentant la valeur de leurs produits. […]

Les produits du travail appartiennent à la communauté et chaque associé reçoit d’elle, soit en nature […] soit en monnaie d’échange, la rémunération du travail accompli par lui. Dans quelques associations, la rémunération sera proportionnelle à la durée du travail ; dans d’autres, elle sera en raison à la fois de la durée du travail et de la nature des fonctions remplies. […]

La question de la répartition devient secondaire dès que celle de la propriété a été résolue et qu’il n’existe plus de capitalistes opérant un prélèvement sur le travail des masses […]. Toutefois nous pensons que le principe dont il faut chercher à se rapprocher autant que possible est celui-ci : De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. […] Une fois que la production se sera accrue de telle sorte qu’elle dépassera de beaucoup les besoins de la société, […] on ne mesurera plus d’une main scrupuleuse la part qui revient à chaque travailleur (ibid., p. 304).

Animés par le même souci – que la révolution ne retombe pas dans les errements du passé – ceux qui se revendiquaient communistes anarchistes et non plus collectivistes contestèrent ouvertement cette dernière formule à partir de 1876. Selon leurs arguments, pour que chacun soit rétribué en fonction du travail qu’il a fourni, il faut définir une valeur-travail fondée sur le temps ou la tâche effectuée. Or quantifier le travail individuel et définir cette valeur en monnaie ou en bons de consommation engendrera une administration pléthorique et un centralisme économique – embryons d’un nouvel étatisme. En réalité, soutenaient les communistes anarchistes, théoriquement et pratiquement, il n’est pas possible ni souhaitable de définir une valeur propre à l’activité humaine, à moins de reconduire la société du salariat :

Aujourd’hui dans cet état de l’industrie où tout s’entrelace et se tient, où chaque branche de la production se sert de toutes les autres, la prétention de donner une origine individualiste aux produits est absolument insoutenable. […]

[…] L’heure ne mesure rien, puisque dans telle manufacture un travailleur peut surveiller six métiers de tissage à la fois, tandis que dans telle autre usine, il n’en surveille que deux. […] Il ne peut y avoir mesure exacte de la valeur, de ce qu’on a improprement nommé valeur d’échange, ni de la valeur d’utilité, par rapport à la production (Kropotkine, 2013, pp. 41 et 210).

“À chacun selon ses œuvres” […], c’est par ce principe que le salariat a débuté, pour aboutir aux inégalités criantes, à toutes les abominations de la société actuelle, parce que du jour où l’on commença à évaluer […] les services rendus, […] toute l’histoire de la société capitaliste (l’État aidant) était écrite d’avance. […] Une société qui se sera emparée de toute la richesse sociale, et qui aura hautement proclamé que tous ont droit à cette richesse – quelque part qu’ils aient prise antérieurement à la créer –, sera forcée d’abandonner toute idée de salariat, soit en monnaie, soit en bons de travail, sous quelque forme qu’on le présente. […] Reste une chose : placer les besoins au-dessus des œuvres, et reconnaître le droit à la vie d’abord, à l’aisance ensuite pour tous ceux qui prendront une certaine part à la production (ibid., pp. 215-219) [1].

[…]

L’Internationale disloquée fin 1877 ne trancha pas le débat, mais il se poursuivit dans les sections nationales désormais autonomes. Et en octobre 1880, au congrès de La Chaux-de-Fonds, la Fédération jurassienne adopta le “communisme anarchiste”. »

…/…

« Parmi les groupes qui commençaient à proliférer en Espagne, celui de Gràcia produisit et diffusa une intense propagande sur les terres mêmes du collectivisme, la Catalogne, et il joua un rôle déterminant dans l’adoption des thèses communistes anarchistes. Il fit paraître ses propositions dans le premier numéro de son journal La Justicia Humana du 18 avril 1886 :

Nous sommes illégalistes, c’est sûr, ne croyant pas que nous puissions arriver à la révolution sociale sous le couvert de lois confectionnées au bénéfice de nos exploiteurs ; aussi conseillerons-nous aux travailleurs d’aller à elle directement par les moyens qui leur sont possibles, sans s’occuper de lois qu’ils n’ont pas rédigées. Nous ne sommes pas partisans d’organiser les classes travailleuses dans un sens positif ; nous aspirons à une organisation négative. […] Nous croyons que celle-ci doit se faire par groupes, sans statuts, qu’elle ait pour axe les besoins communs de classe, et pour lien la solidarité. […]

Nous sommes Communistes anarchistes et par conséquent, ennemis de la propriété individuelle que les collectivistes situent dans le produit intégral du travail de chacun, parce nous pensons qu’elle est la cause de tous les maux, de toutes les ambitions et égoïsmes […].

Les collectivistes acceptent l’échange de produits dont la valeur correspondra aux heures passées à son élaboration, d’où il résultera que beaucoup d’objets auront dans l’échange des valeurs inégales, bien qu’égaux en qualité et en quantité, par le seul fait qu’ils auront été élaborés par des individus aux aptitudes différentes, et qu’ils coûteront plus du fait qu’ils auront nécessité plus d’heures pour les réaliser. Extrait de La Justicia Humana, N°1, 1886.

Le groupe anarchiste de Gràcia fut parmi les premiers du genre à apparaître en Espagne, et en même temps le plus influent. Il contribua à créer une mouvance anarcho-communiste dans la plaine barcelonaise, bien reliée au reste du pays et à ses homologues d’Europe, d’Afrique du Nord et des Amériques, ce qui permet de tracer la circulation des idées et des pratiques anarchistes au fil des vingt dernières années du XIXe siècle. Par ce travail, Fran Fernández [2] veut contribuer à battre en brèche certaines publications historiennes selon lesquelles “entre 1888 et 1910 l’anarchisme fut un mouvement presque sans aucune incidence sociale au-delà de son action terroriste”. »

…/…

« Fran Fernández […] s’est visiblement attaché à ce mouvement anarcho-communiste espagnol né dans les années 1880, devenu le catalyseur de beaucoup d’actions. Il conclut qu’il fut quasiment éradiqué après 1896, dans le contexte d’une crise sociale généralisée où les États voulurent éteindre le feu de la misère en y jetant de d’essence. Devant le manque d’espace pour une action publique, la dynamite, les bombes, et les actions individuelles résultèrent de décisions pragmatiques prises dans des conditions extrêmes. La guerre de classe était journellement vécue par des millions de personnes dans leur chair.

Au vu de leur influence locale et de leurs connexions dans le monde, et bien que minoritaires, les premiers anarcho-communistes furent plus importants qu’on ne l’a cru. En véritables internationalistes pratiquant la solidarité, ils surent donner une place dans la réalité catalane aux migrants qui passaient ou résidaient à Barcelone. Et l’on prend aussi la mesure de la réalité sociale en Argentine [3], en Uruguay, en France, en Italie ou au Brésil en analysant les migrations continuelles auxquelles s’adonnèrent ces anarchistes cosmopolites, capables de s’intégrer à toutes les luttes du pays où ils se trouvaient. À noter que la langue internationale du moment était le français.

En Espagne, ces propagandistes impulsèrent et nourrirent des débats, pratiques et projets qui resteront après eux : le communisme libertaire ennemi de toute forme de salariat, les groupes d’affinité, la critique de l’organisation fétichisée. Il reste encore beaucoup d’exemplaires de leur « intense fureur éditoriale » pour en juger. Ils furent dans l’ensemble opposés au syndicalisme anarchiste, mais parmi les survivants, certains s’affilièrent à la CNT où ils estimèrent que le pouvoir était davantage entre les mains de la base que dans les organisations antérieures, preuve que les polémiques qu’ils avaient provoquées à l’égard de la FRE, puis de la FTRE, avaient été utiles. Ils ont cherché comme d’autres un équilibre entre la liberté individuelle et l’action collective, dans des structures horizontales. »

[1] On pourra lire la suite des arguments de Kropotkine en Annexe A : « Le salariat collectiviste ».

[2] Auteur de Oleadas terroristas. Una crítica a la teoría de las oleadas terroristas a partir del análisis comparativo entre el terror anarquista y el fascista, Aldarull Edicions, Barcelona 2011, et de « Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de “Gràcia” y sus relaciones internacionales », Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.

[3] En 1905 dans ce pays, la FORA fut la première organisation syndicale au monde à s’être donné pour objectif l’instauration du communisme anarchiste. Elle était l’héritière directe des communistes anarchistes catalans venus se réfugier dans le pays à la fin du XIXe siècle.

Commentaires récents